150年の時を超え、幻の焼き物が蘇る―その挑戦に挑んでいる1人の陶芸作家がいます。蘇らせようとしているのは、長崎県五島列島でかつて作られていた「五島焼」です。江戸時代に生まれながら、その歴史は150年前に途絶えました。作られていた目的も、流通経路も、製法さえも謎に包まれたままの謎の焼き物、その復活への挑戦です。

九谷焼から五島焼へ

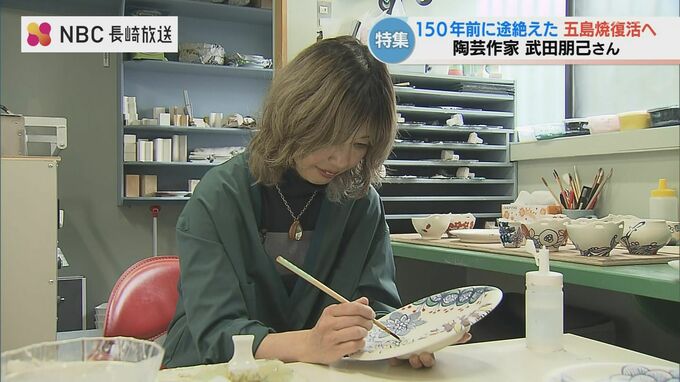

陶芸作家・武田朋己さん。2024年8月、石川県から五島市福江島に移住しました。

陶芸作家 武田朋己さん:

「(描く模様は)花が多いです。色合わせがすごく好きで。五島に来てからは使う色がちょっとずつ変わっています。目から見える景色、あと空気とかも変わったせいかな」

元の職場は飲料メーカー。「ものづくり」に携わりたいという思いを持っていた武田さんは、夫の転勤で石川県に引っ越したことを機に、九谷焼を一から学び陶芸作家に転身しました。

陶芸の道に入って18年ー。その中で出会ったのが途絶えてしまった「五島焼」でした。

カフェオープン

「五島焼」復活への思いは膨らんでいき、ついには五島への移住を決意。ことし1月、一緒に石川から移住した友人の菓子職人、辻さんと五島市三井楽町に器とスイーツを楽しめるカフェをオープンしました。

菓子職人 辻千尋さん(移住者):

「まず『五島』という存在を私は全然知らなくて。ずっと『ごしま』って呼んでたんです。お互いにちょっと協力しながら、たまにちょっと愚痴も吐きながら、頑張って、乗り越えてます」

辻千尋さん:

「失礼します、いちごのパフェです」

客:

「すごい…」

パフェやコーヒーは武田さんがつくった器とカップで提供しています。どれを使うかは客が自分で選ぶことができ、購入することもできます。

客:

「写真写りが良くなるようにかわいい絵柄を選びました。イチゴのイメージで赤色のお皿」

陶芸作家 武田朋己さん:

「ケーキをのせる場所をちょっと変えるとお皿の雰囲気も変わる、全部見せなくても見えたところだけで十分楽しいー。そういう日本人の美意識みたいなものが今の若い世代にも伝わったらと思っています」