【住】円安については、以前、日米の金融政策の違いが一因とお伝えしましたが、半年近く経っても状況は変わっていないということですね?

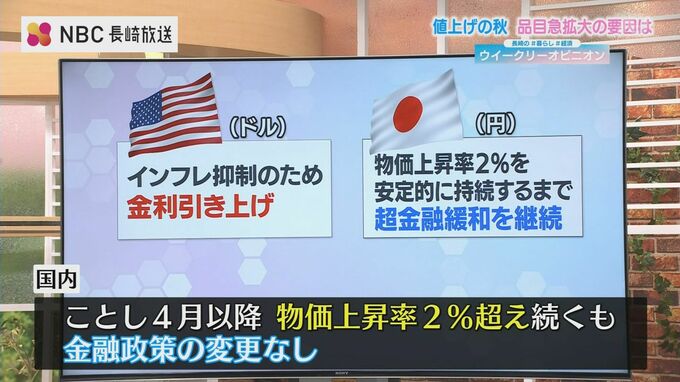

【平】アメリカを始めとする諸外国では、『物価上昇率が日本より大きい』ため、中央銀行が金利を引き上げてインフレの鎮静化を図っています。

これに対し日本は、日本銀行が『物価安定の目標』を消費者物価の前年比上昇率2%と定め、これを安定的に持続するために必要な時点まで、今の ”超金融緩和政策” を続けるとしています。

国内では4月以降、物価上昇率2%超えが続いていますが、いまだ金融政策に変更がないのは──

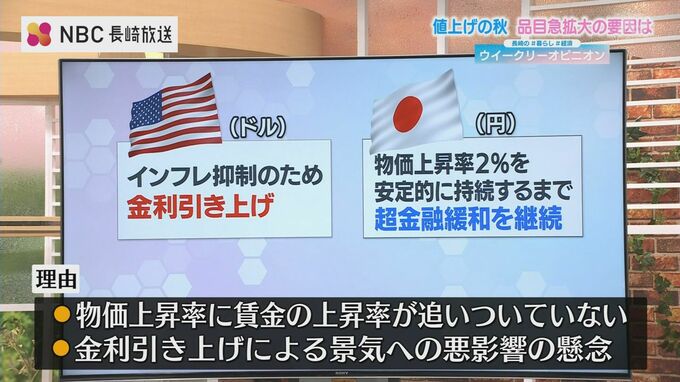

・物価上昇率に賃金の上昇率が追いついていないこと

・金利引き上げによる景気への悪影響を懸念しているためと見られます。

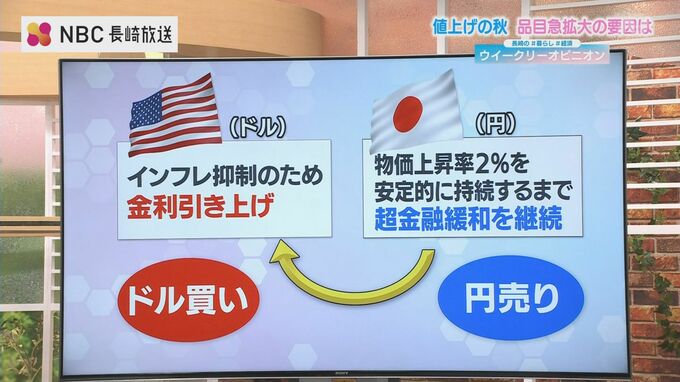

このため市場では<金利が低い円を売って><金利が高いドルを買う>動きが、より一層進んでいるというわけです。

22日にはアメリカやイギリス、それに日本銀行でも21日と22日に金融政策を決める会議が開かれるので、結果に注目したいと思います。

【住】日本政府はどのような値上げ対策を講じているのでしょうか?

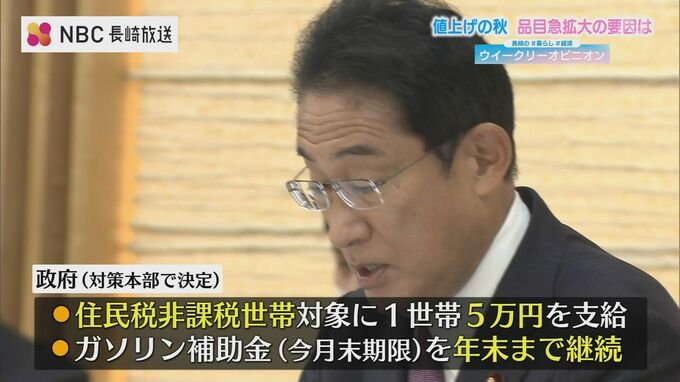

【平】政府は今月、

・住民税 非課税世帯への5万円支給

・ガソリン補助金を年末まで継続する

などを柱とする『物価高対策』を取りまとめました。

しかし住民税 非課税世帯への現金支給は効果が限定的ですし、誰もが値上げの影響を受けていることを考えると、むしろ不公平感が生じることも否めないとの指摘があります。

またガソリン代については、補助金をもってしても長崎県の最新のレギュラーガソリン価格は 182.5円 と、全国で最も高いのが実情です。

石油市場の価格次第ですが、今の水準で年末で補助金が切れた場合、再びガソリン高に苦しむことにもなりかねません。

■ 値上げの秋 今後の見通しは…

【住】政府には更なる対策を求めたいところですが、この値上げの波、今後の見通しはどうなっているのでしょうか。

【平】残念ながら、明るい材料はなかなか見いだせないというのが現状です。

大手乳製品メーカーは、11月出荷分から牛乳やヨーグルトなどの乳製品を値上げすると発表しました。

理由は、牛のエサとなる穀物の国際価格の高騰に円安が加わり、『生産コストが上昇したため』だということです。

また食料品以外に、家電やゲーム機などでも原材料や物流コストの上昇、円安などの理由から値上げの動きが見られ、冬のボーナス商戦やクリスマス商戦にも影響が出るものとみられます。

【住】この先もなかなか厳しい見通しのようですが、家庭でできる防衛策は何かありますか?

【平】例えば、街の声にもあったように

・食品ロスを出さないよう計画的に買い物をすることも大切ですし

・マイカーではなく公共交通機関を利用するのも一つの手だと思います。

また輸送コストの低い地元の食材を活用すること、価格変動の大きな生鮮食料品はその日に割安なものを選ぶといった工夫で乗り切るしかないように思います。

やはり『経済活動の活発化』と『賃金の引き上げ』という循環がうまく回らないと家計はなかなか楽になりません。

今回は時間の都合でお話しできませんでしたが、『日本の賃金がなかなか上がらない要因』についても、いずれ解説したいと思います。

【住】ウイークリーオピニオン、平家達史NBC論説委員とお伝えしました。