長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。

元日銀長崎支店長の平家達史NBC論説委員と、身近な経済の問題を紐解いていきます。

今回のテーマはすでに実感されている方も少なくないと思います。

暮らしを直撃!値上げの秋

平家 達史 NBC論説委員(以下【平】):

今年に入って値上げのニュースが続いていますが、8月の消費者物価指数は(価格変動の大きな生鮮食料品を除くベースで)前年同月比 +2.8% と、実に約31年ぶりの上昇率となっていて、これに加えて、この秋 さらに値上げが加速しそうな状況なんです。

帝国データバンクが主要飲食料品メーカー105社を対象に調べた『2022年の値上げ品目』によると、今年は7月までに8,000を超える品目が値上がりしています。

これだけでも家庭や飲食業者にとっては痛手なんですが、8月・9月は 2,400品目以上、さらに10月には、今年最も多い6,500品目以上が値上がりすると見られています。

住吉 光 キャスター(以下【住】):

こうなるとむしろ値上げしない品目を探す方が難しい気もしますが、とはいえ食品は買わないわけにもいきませんから、家計への影響は避けられそうにないですね?

【平】この秋の値上げについて、街の皆さんはどう感じているのか、聞いてみました。

■ 食品の平均値上げ率 16%に 市民は

この秋、家計を脅かしそうな値上げの波──

街で買い物中の市民の反応は?

市民:

「すごく感じてます。使うものは使うので、しょうがいないかなと思ってますけど、できるだけ要るものしか買わないようにしようかなとは思います」

「買い物行って今まで行ってた金額とはちょっと高くなるなっていう実感はあるけれどまだ買うなっていう状況、これがもっともっと上がってくるとちょっとこれ買うのやめとこうかなっていうところに進むのかなっていう心配はあります」

「どうしてこんな上がるのかなと思って、もっと給料上げてほしいです」

「削れん、子どもがいてるんで。俺が削らんといけないやろ。ビールとタバコ」

「でもこれ世界情勢でこうなってるからしょうがないんじゃない。できるだけロスを出さない、計画的にやるだけです」

■ 値上げ品目 急拡大の要因は?

【住】ここまで値上げが拡大している要因は何なのでしょうか?

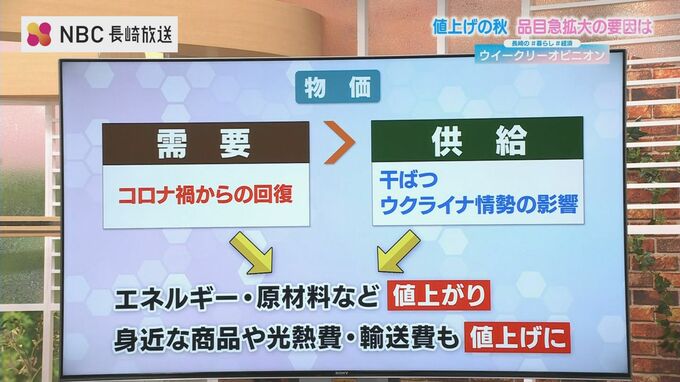

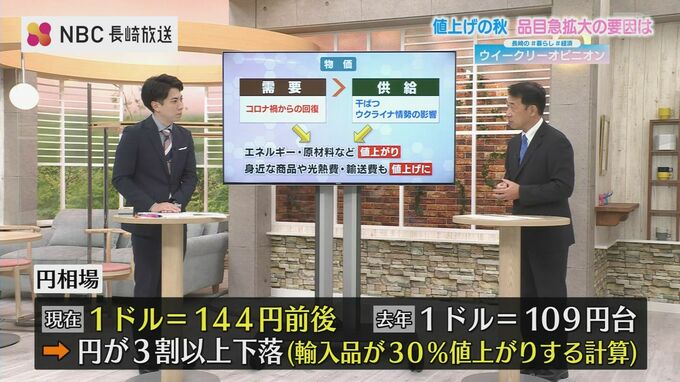

【平】物価、すなわちモノの値段は『需要』と『供給』で決まります。コロナ禍からの回復で世界的にモノの需要が増えているのに対し、干ばつやロシアによるウクライナ侵攻で農産物やエネルギーの供給を、需要の増加に合わせて増やすことができないのです。

このため『需要』と『供給』のバランスが崩れ、エネルギーや原材料などが値上がりし、私たちの身近な商品や、その包装材、光熱費、輸送費の値上げを招いているということです。

これに加えて、いま物価に大きく影響しているのが『円安』です。

現在、1ドル 144円前後で推移していますが、去年の今頃は 109円台でしたから、実に ”3割以上も円の価値が下がった” つまり単純に言えば、輸入品は ”30%値上がりしてもおかしくない” ということです。