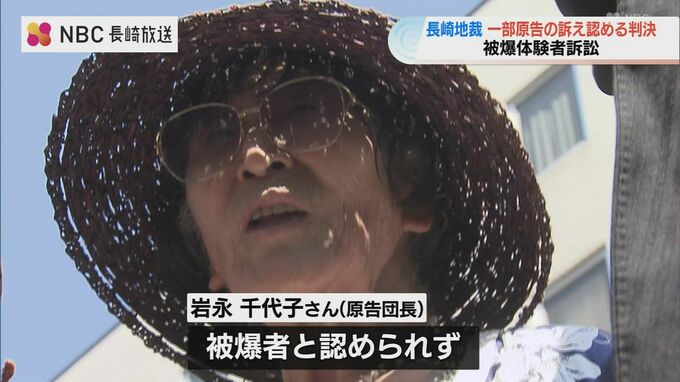

国が定める被爆地域の外で「放射性微粒子」を浴びて被ばくしたと訴えている「被爆体験者」44人が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた裁判で、長崎地裁は9日、15人の原告に手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。

提訴から17年。共に闘ってきた原告44人の明暗が別れました。長崎地裁の松永晋介裁判長は、44人の原告のうち、当時の風下にあたる戸石・矢上・古賀の東長崎地区で原爆にあった15人に被爆者健康手帳の交付を命じる判決を言い渡しました。

(勝訴原告 松田ムツエさん)「ほっとしました。とにかくこの闘いで終わらせてもらいたいなと思ってから」

原告団長の岩永千代子さんは、被爆者と認められませんでした。

(第2次全国被爆体験者協議会 岩永千代子 原告団長)

「分断されたということですね。これについて本当に意味不明ですよね」

判決では、最大の争点となっていた被爆者援護法の「3号被爆者」の解釈について、「原爆の放射線による健康被害の可能性がある事情の下にあった者」とした一方、その証明について、3年前の広島高裁判決では求めなかった合理的根拠や一定の科学的根拠などを原告に示すことを求めています。

(原告代理人 三宅敬英 弁護士)「広島高裁と言ってることが違う。」

また、原告が、放射性降下物が降ったことを示す客観的資料として提出したアメリカ軍の調査結果については「精度が劣る」とし残留放射線の線量を示すものとは言えないとしました。一方、東長崎地区の原告の訴えを認めた理由について、1999年度に長崎市などが行った「証言調査」で黒い雨に関する記述が多く見られることなどから、「放射性降下物が降下した相当程度の蓋然性を認めることができる」としています。しかし、降灰については、放射性物質と認めませんでした。判決を受け、厚労省は、今後の対応について、「判決内容を精査し、県・長崎市などと協議した上で適切に対応したい」としています。