「台所に水道がある!」

広島市では、1950年前後に、住宅と集会所の計21軒が建てられた。

(↑提供・TBS)

(↑建設した広島の住宅内で 右がシュモーさん 提供・TBS)

(↑住宅の前で話しをするシュモーさん 提供・TBS)

しかし、老朽化などにより、今は、集会所だった1軒が残るのみだ。

その1軒も、道路建設によって存続が危ぶまれたが、広島市は、約40メートル移築して保存することを決め、2012年、シュモーさんらの活動を紹介する広島平和記念資料館 附属展示施設「シュモーハウス」として生まれ変わった。

壁の一部は、内部が見えるようなかたちで保存されている。

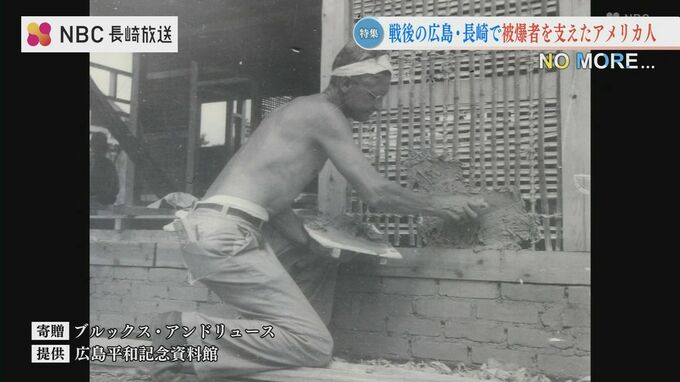

シュモーに学ぶ会 西村 宏子 代表:「板を剥がした奥に、一つ一つ留めるようによったものが挟まっていて、これに土・水・草を刈ったものを混ぜてセメント代わりのような物なんでしょうかね。工夫して、みんなで考え、みんなの手で持ったり、繋いだりされたんだろうなと感じることがあって」

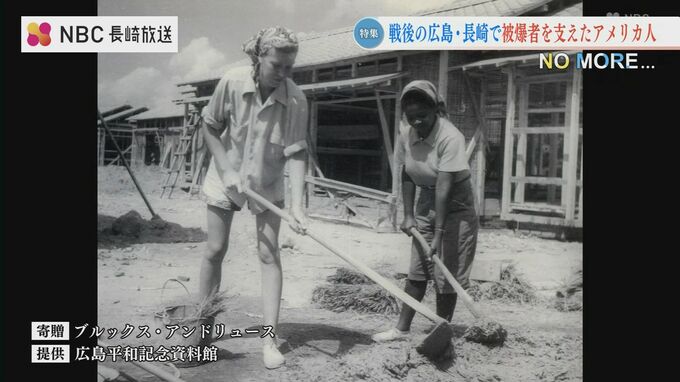

(↑写真:土・水・草を混ぜる作業)

シュモーさんは、広島に続き、長崎にも家を建てようと、1950年7月、長崎市を訪れた。

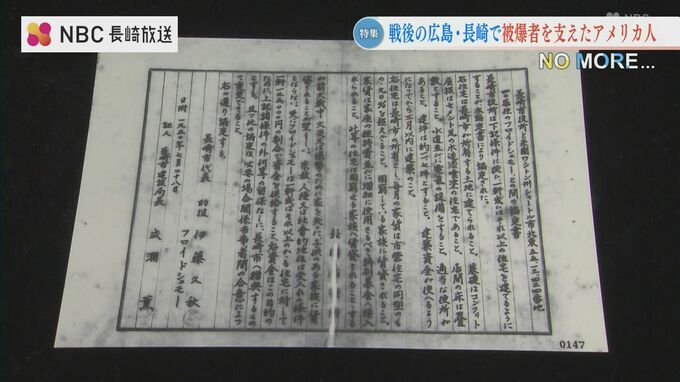

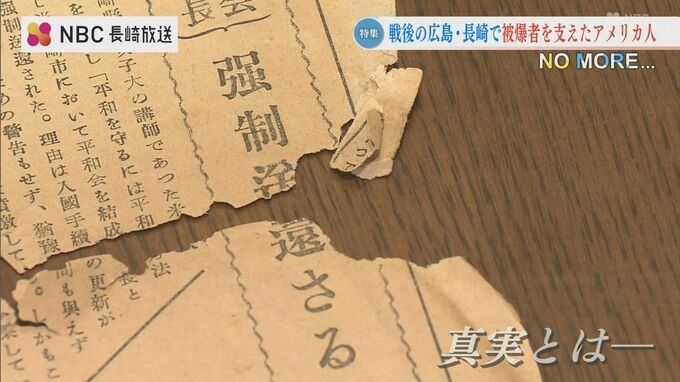

その時に長崎市と交わした協定書が、長崎市役所に今も残されている。

そこには、入居者の条件などが細かく記載されていた。

困窮している家族に賃貸されることや、戦争で家を失った子どものいる家族が入居者として望ましいこと。宗教や人種、社会的地位は問わないなど、シュモーさんの細かな配慮や優しさが見てとれる。

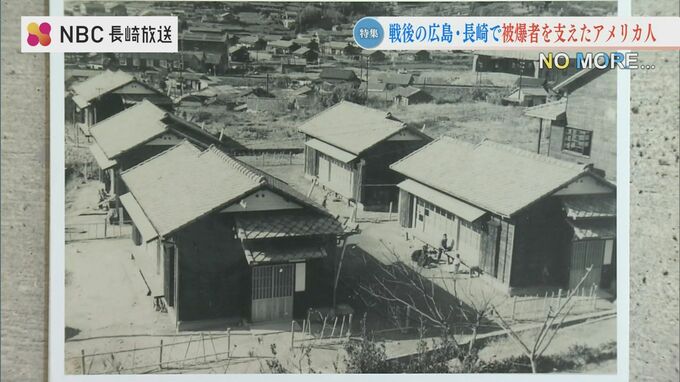

山里小学校と浦上川に挟まれた橋口町の市有地に建設が決まり、住宅と集会所 計9軒が建てられた。

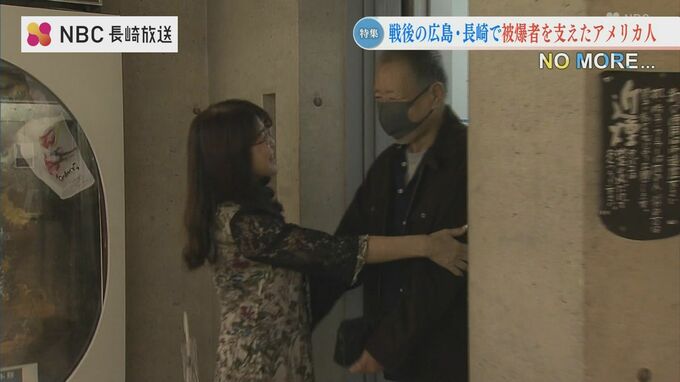

シュモーに学ぶ会 西村 宏子 代表:「馬場さん!よく来て下さった~!」

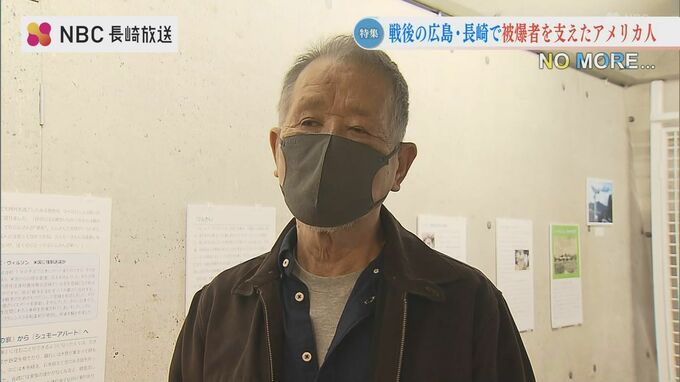

「シュモーに学ぶ会」が開いた長崎市での展示会を訪れたのは、長崎のシュモー住宅の住人・馬場充夫さん。

原爆で父を亡くし、母と祖母、3人の兄と暮らしていた。

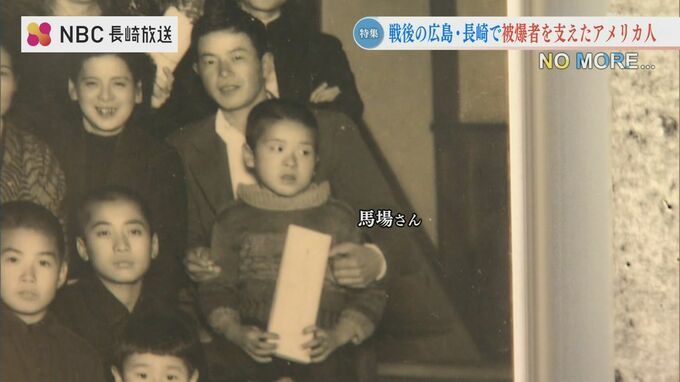

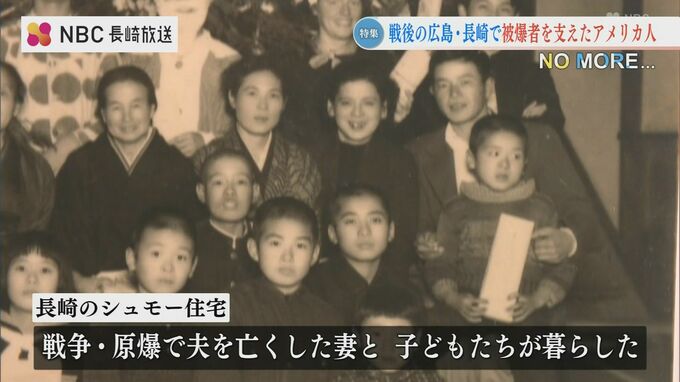

(↑写真:住民たちが集まり開かれたクリスマス会 馬場さんは当時7~8歳)

(↑写真:長崎のシュモー住宅。手前右の家が馬場さん宅。家の前で遊ぶ馬場さんらが写っている)

長崎のシュモー住宅の住人 馬場 充夫さん(78):「(シュモー住宅に入る前に住んでいた家は)水道もないし、風呂もないし。水は、ずっと下って行ってバケツに入れて汲まなければいけなかった。だから、シュモー住宅に入った時、水道が台所にある!とビックリした」

父親的存在だった もう1人のアメリカ人との出会い、突然の別れ...

戦後の暮らしを一変させた長崎のシュモー住宅。そこに暮らしたのは皆、戦争や原爆で夫を亡くした妻とその子どもたちだった。同じ境遇の者どうし助け合い、一つの大きな家族のようだったという。

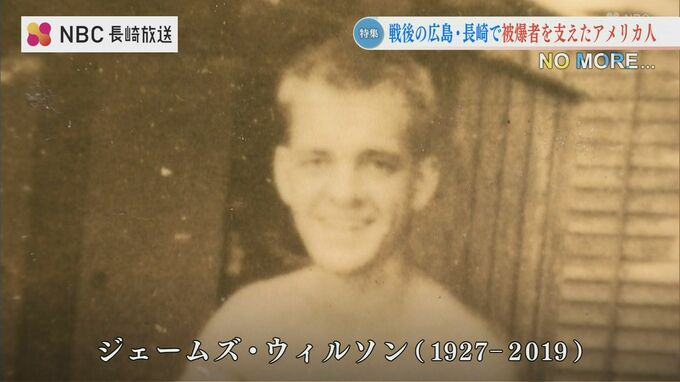

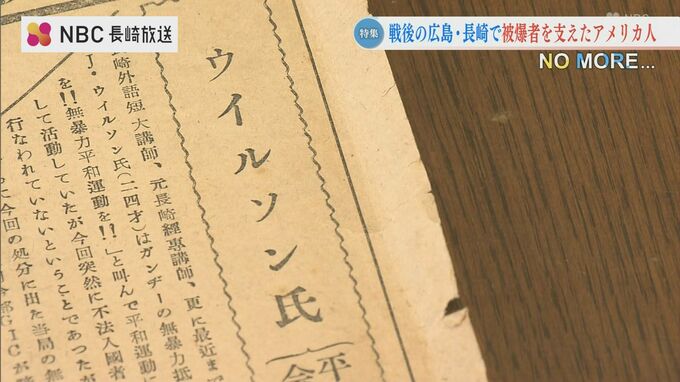

住人たちにとって、シュモーさんの他にもう一人、特別な存在のアメリカ人がいた。" ジムさん "こと、ジェームズ・ウィルソンさんだ。

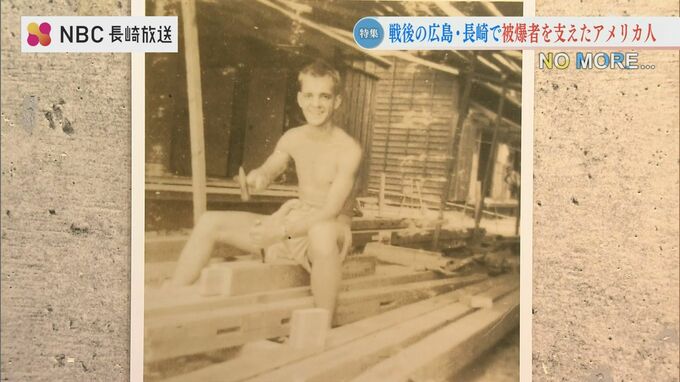

長崎のシュモー住宅建設の責任者で、集会所の一室で暮らしていた。

長崎のシュモー住宅の住人 馬場 充夫 さん(78):「肩車してくれるしね。レスリングは家の中で、ジムさんの部屋で」

記者:「ジムさんと子どもたちがレスリングするんですか?」

馬場さん:「子どもたち何人かでかかっていくわけ」

シュモー住宅に住む子どもたちにとって、父親のような存在だったジムさんー。

(↓写真:住人たちの集合写真。後列右から2人目がジムさん)

しかし、ある日、子どもたちの前から姿を消すー。

それから70年が過ぎ、見えてきた真実ー。

ジムさんは、なぜ突然いなくなったのかー?

そこにあったのは、平和への思いと、人と人の絆だったー。(後編へと続く)