形や大きさが基準を満たさないだけで廃棄されている「規格外」の農産物。「規格外」とされた素材から新しい魅力を引き出し、農家と地域を支えている様々な取り組みに迫ります。

【住吉光アナウンサー(以下:住)】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。今回のテーマは「食品ロスを防ごう!~規格外農水産物の活用~」です。平家達史NBC論説委員(以下:平)とお伝えします。

【平】よろしくお願いします。

【住】改めて、「規格外」とはどういう状態のものでしょうか。

【平】スーパーなどで見かける野菜や果物などは、形や大きさが整っていますよね。野菜や果物には、大きさ・形・色などについて定められた規格があり、それを満たさないものは流通しません。

例えば、表面に傷がついている、形がいびつ・大きすぎる・小さすぎる、色ムラがある、といったものです。

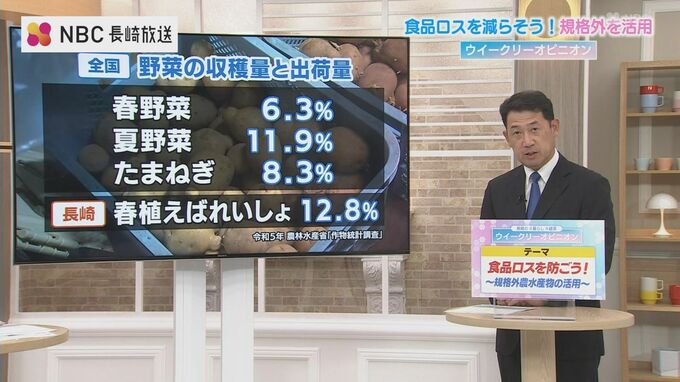

【住】そうした規格外のものはどのくらいあるのでしょうか?

【平】昨年の全国の野菜の収穫量と出荷量を比較すると、春野菜で6.3%、夏秋野菜で11.9%、たまねぎは8.3%が収穫されたのに出荷されていません。県産の春植えのばれいしょは、12.8%が出荷されていません。

【住】規格外の農産物の活用方法はないのでしょうか。

【平】規格外の農産物を使った商品を販売する県内の店を取材しました。