昭和の聴覚障害者の生活を描いた映画の話題です。

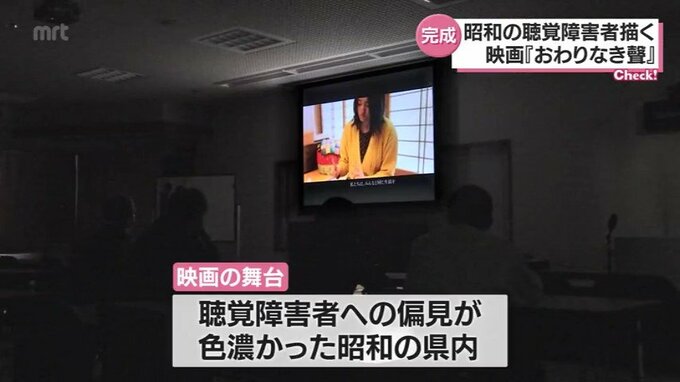

宮崎県内の聴覚障害者らが制作に携わった短編映画が完成し、試写会が開かれました。

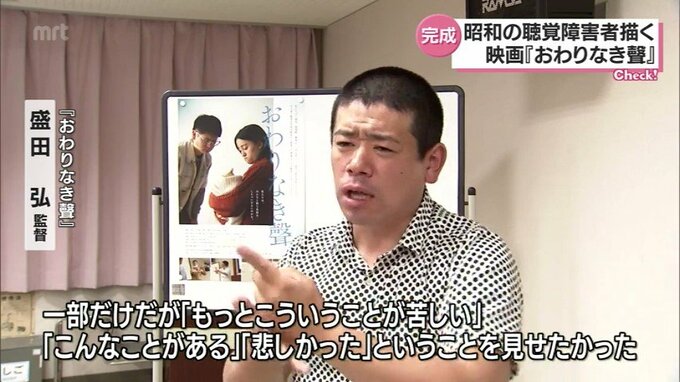

(『おわりなき聲』盛田弘監督)「徹夜、徹夜、連続できょう試写会迎えること。モニター試写会に参加してもらえて大変楽しみに思っている」

宮崎市の県立聴覚障害者センターで開かれた短編映画『おわりなき聲(こえ)』の試写会。

映画関係者のほか、SNSでこの映画のことを知った観覧希望者、あわせておよそ40人が集まりました。

(来場者)「手話が全然分からないので、どんなものなのかということを知るために(映画を見に来た)」「手話の表現とか難しいし、うまくコミュニケーションがとれない部分もあるので、そういうところも勉強になるかと思った」

(エキストラで参加)「最近ドラマとかでも聴覚障害者をテーマとしたドラマがあったので、興味があったので参加してみた」

県内の聴覚障害者や手話に関する活動をしている人たちが制作に携わってきた映画『おわりなき聲』。

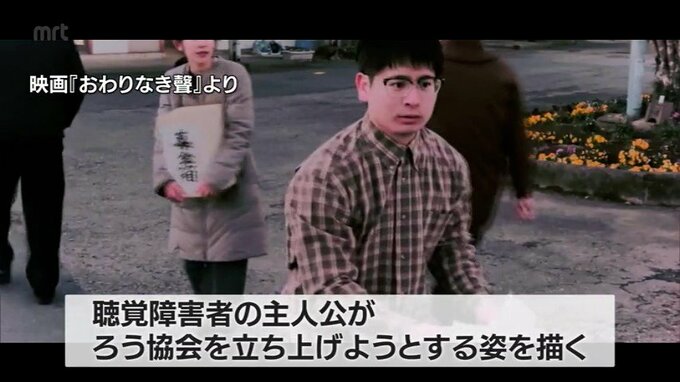

映画の舞台は、聴覚障害者への偏見がまだ色濃かった昭和の県内です。

(1シーン)「ろう協会設立のために募金の協力を…」

「ウチお金ないんで!」(ガチャン)

映画では聴覚障害者の主人公が、ろう協会を立ち上げようとする姿が描かれています。

(映画を見た人)「視野を広く、日々の生活にも対応していきたいと思った」「無意識のうちに(障害者のことを)特別視していた部分があったんじゃないかと気づいた」

(企画・プロデュース伊達忍さん)「ろう者の生活とかが当時はどういうふうなものだったのだろうというのを色々考えてもらえるかと思う」

(『おわりなき聲』盛田弘監督)「一部だけですが『もっとこういうことが苦しい』とか『こんなことがある』『悲しかった』ということを皆に見せたかった。今回は一部でも分かってもらえたらうれしかった」

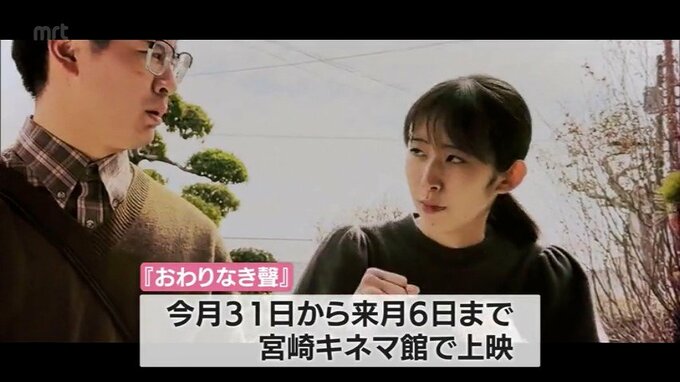

聴覚障害者が昭和の県内でどう生きたのかを伝える映画『おわりなき聲』は、今月31日から来月6日まで宮崎キネマ館で上映されます。