宮崎県教育委員会が、去年、県内の小学生から高校生を対象に行ったアンケート調査の結果です。

まずはスマートフォンの所持率。小学生も42.5%が持っています。そして中学生は71.

9%、高校生は97.8%です。

いまや子どもたちにとってもスマホは当たり前の時代ですが、保護者の皆さんは心配ですよね。

使い方を間違えると知らないうちにトラブルや犯罪に巻き込まれてしまうリスクがあります。

県内でも増加している子どものスマホのトラブルや注意点を取材しました。

子どもは楽しみ 保護者は心配「スマホデビュー」

いよいよ迎えた新学期。子どもたちが楽しみにしていた一つがスマホデビューです。(保護者)「うれしい?」

(中学1年生)「うん。ユーチューブと、ラインとゲーム」

一方で、保護者は・・・

(保護者)

「ツイッターとかは入らないでとは言っている。自分の部屋には持ち込まないというのと」

保護者が心配する通り、すでにスマホを使っている高校生たちに話を聞くと・・・

(高1女子2人)

「知らない人からいろいろ(メッセージが)来る」

「のっとり。のっとり。」

「乗っ取りするために、URLはって、これを押せみたいな。そしたら一回乗っ取られた」

(高2男子)

「持ち始めたのは小5くらい。昔送られたことがあるのは、回さなかったら友達が減ったり、不幸な目にあうという」

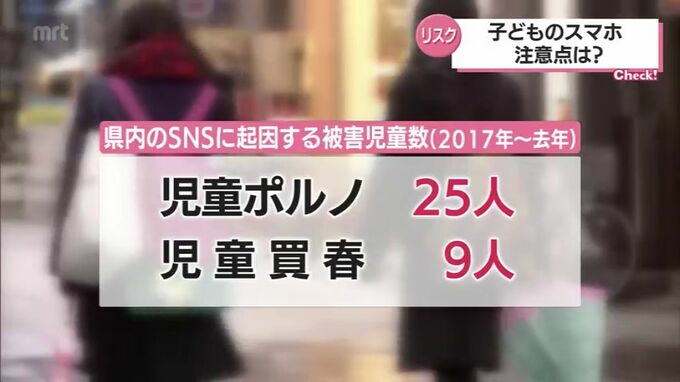

児童ポルノや児童買春の被害に遭うケースも

便利さのウラで、さまざまなリスクも潜むスマートフォン。時には、子どもたちが犯罪に巻き込まれてしまうこともあります。宮崎県警察本部によりますと、最近は、子どもたちがSNSを通じて児童ポルノや児童買春の被害に遭うケースが増えていて、県内でも毎年、被害が確認されているということです。

(宮崎県警察本部少年課 宮戸公一理事官)

「SNSで知り合った者から、言葉巧みにだまされ、自分の裸の写真や動画を送信させる被害が発生しています。一度送信した画像などはそのあと、掲示板などに掲示されたり、仲間内で共有されたりすれば、すべてを削除させることが極めて困難になりますので、特に注意が必要となります」

【注意!】SMS認証サービスの悪用

また、県警が、今、特に注意してほしいと呼びかけているのがSMS認証サービスの悪用です。SMS認証とはスマートフォンのショートメッセージサービスを活用した本人確認システムのことで、通販サイトやネットバンクなどのアカウントを作成する時に使用されます。

このSMS認証サービスの認証番号を聞き出す事例が相次いでいて、実際に、県内の高校生に送られてきた不審人物からのメッセージがこちら。

(不審人物)

「電話番号を教えてください。その後、SMSに送信された4桁の番号を教えてください」(高校生)「分かりました!1616でした」

(不審人物)「ありがとうございます。報酬の電子マネー1500円です」

一見、危険には見えないやり取りですが、

(宮崎県警察本部少年課 宮戸公一理事官)

「この4桁の番号は正規の銀行などから送信された本人確認のワンタイムパスワードで、その手口から、うそ電話詐欺や闇金などの犯罪で利用するための不正な架空銀行口座を開設する目的と推察されます。少しでも不安なことがあれば、保護者や警察官に相談していただくようお願いします」

スマートフォンを持つ前に、保護者と子ども、それぞれが便利さのウラに潜むリスクを認識しておくことが大切です。

(スタジオ)

スマホに関するルールについて宮崎県教育員会の調査では、小学生だと62%がルールがあると回答。一方、高校生だと26%まで下がるそうです。

大人でもトラブルにあうことがあるわけですから親子で一緒に危険性を再確認して正しく使っていきたいものです。