日向灘を震源とし、宮崎県内で最大震度6弱を観測した地震から8日で1年が経ちました。

地震の際、初めて発表されたのが「南海トラフ地震臨時情報」です

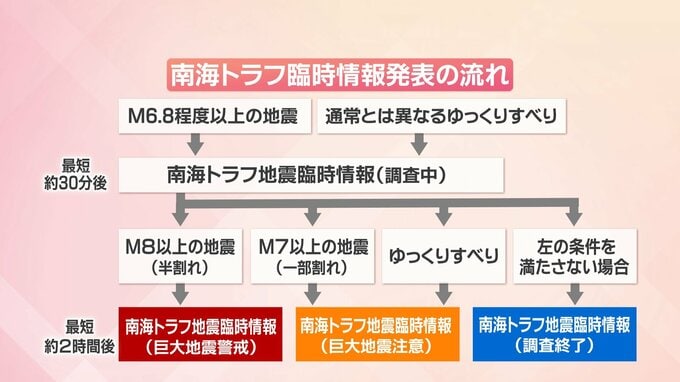

「臨時情報」は、南海トラフ沿いで、マグニチュード6.8以上の地震などが観測された場合に、まず「調査中」という情報が発表されます。

その後、専門家による評価で「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」といった結果が発表されます。

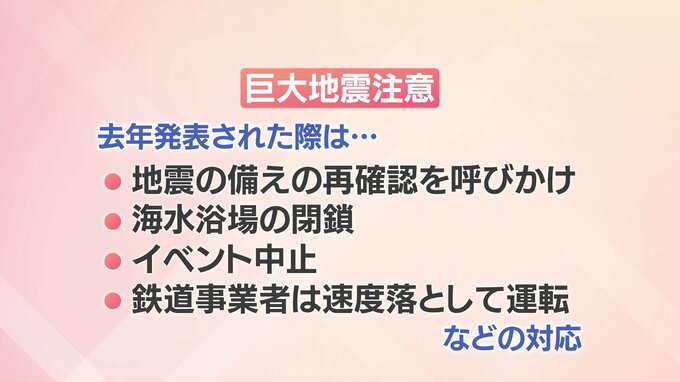

去年は、「巨大地震注意」が発表され、地震への備えの再確認が呼びかけれられた一方、全国の自治体は対応に悩み、海水浴場の閉鎖やイベントの中止、さらに、鉄道事業者の中には速度を落としての運転などの対応をとったところもありました。

この「臨時情報」について、政府は、7日、自治体などがとるべき対応のガイドラインを改訂し、イベントについては「できる限り継続することが望ましい」と指針を示しました。

宮崎県内の自治体や専門家はどう受け止めたのでしょうか。

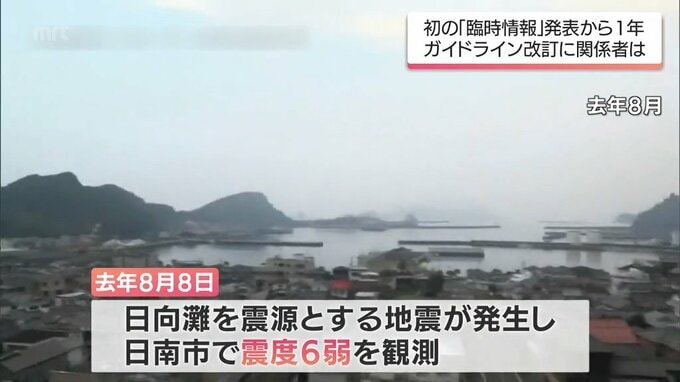

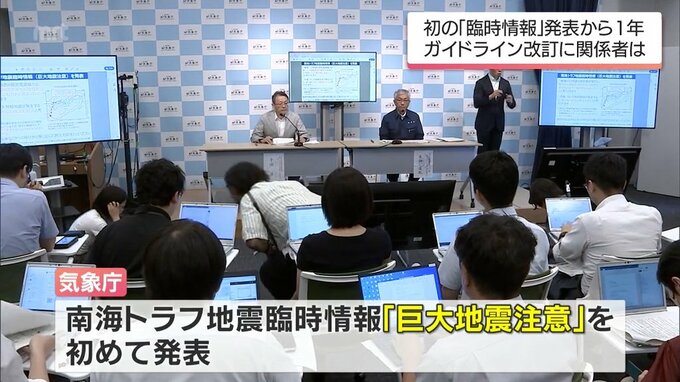

去年8月8日、日向灘を震源とする地震が発生し、日南市で震度6弱を観測。

この地震で、気象庁は、南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」を初めて発表しました。

(新富町 黒田 修 危機管理専門員)

「本来避難しなくてもいい人までが避難して、高台に集中してきた。十分な住民の啓発が大切だなということを思い知りました」

当時をこう振り返るのは、新富町の危機管理専門員の黒田 修 さんです。

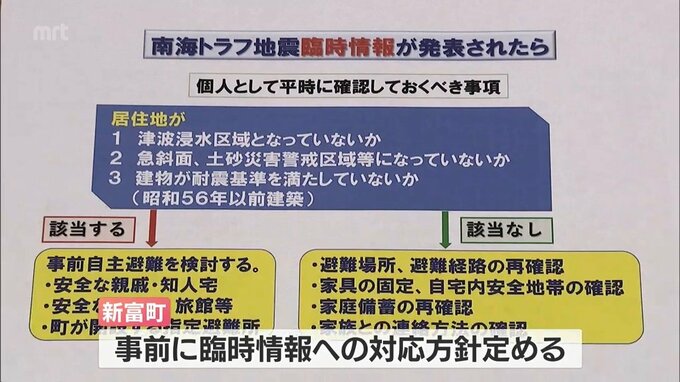

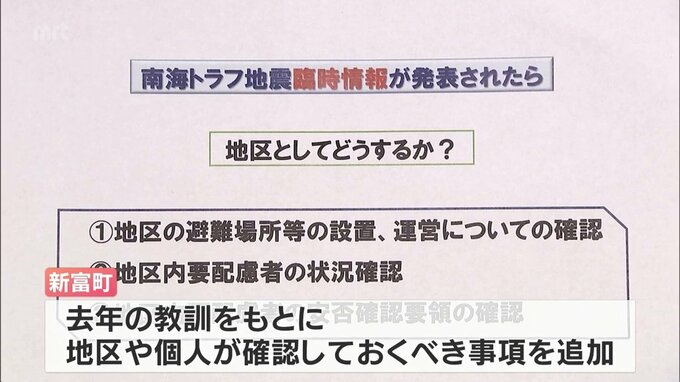

新富町は、事前に臨時情報への対応方針を定め、去年の教訓をもとに地区や個人が確認しておくべき事項を地域防災計画に追加しました。

そして、今回、ガイドラインで示されたのが「巨大地震注意」が発表されたあとのイベントなどについて「状況に応じて適切な防災対応をとったうえで、できる限り継続することが望ましい」とする指針。

これについて黒田さんは

(新富町 黒田 修 危機管理専門員)

「地域性もあるし、いろんな特性があって、一概にこうしなさいということは国も言えないと思う。新富町の特性をきちっと把握した上で、臨時情報が出たときに、新富町としてどのように対応しなければならないかといったことを、細かく普段から対策として策定していく必要があるんじゃないかと思います」

一方、宮崎公立大学地域連携・防災研究センターの山下裕亮准教授は、自治体側は難しい判断を迫られるとして次のように話します。

(宮崎公立大学 地域連携・防災研究センター 山下裕亮准教授)

「できる限り継続というのは『必ず継続しなさい』じゃないんですよね。さらに大きな地震が起こったときに、きちんと対応ができないというような判断をされる場合は、中止なり、延期なりしていただく。そういうふうな考え方で基本的にはいいとは思ってます」

そのうえで、地震が発生してからではなく、あらかじめ対応を考えておくことが重要としています。

(宮崎公立大学 地域連携・防災研究センター 山下裕亮准教授)

「(ガイドラインに)いろんな対策をとった事例集が載っています。貴重な事例がいくつかありますので、そういったものを一つ参考にされるといいんじゃないかなと思います。結局は、個人だったり、企業だったり、自治体の判断に任せるというふうに国は言っている。これは自分たちで何とかやるしかないということが、この『臨時情報』の一番難しいところというふうに思います」

地震から1年、私たちも「臨時情報」が発表された場合、どのように行動したらよいのか改めて考えたいものです。