避難誘導の看板 分かりにくさが問題

翌日、生徒たちは宮崎市青島を訪問。

去年8月の地震から半年以上が経つ中、地域住民や観光客に、避難場所の認知度や避難時の判断基準などについて聞き取りを行いました。

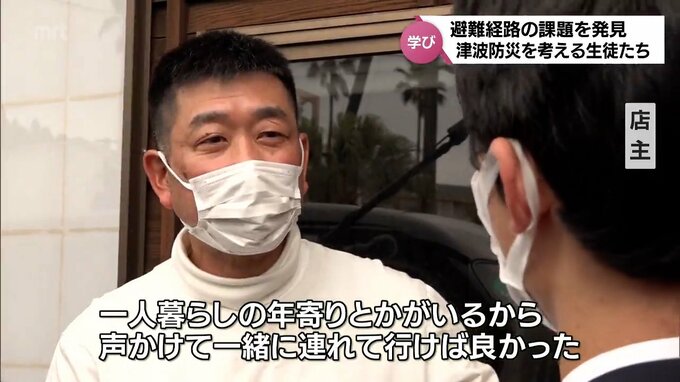

(店主)

「一人暮らしの年寄りとかがいるから、声かけて一緒に連れて行けば良かったかなとかは思った」

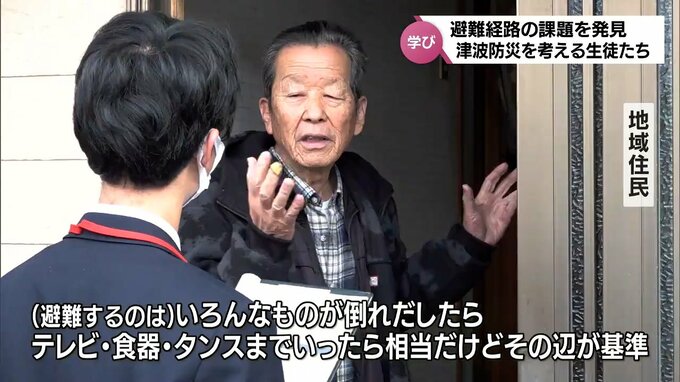

(地域住民)

「(避難するのは)いろんなものが倒れ出したら、テレビ・食器・タンスまでいったら相当だけど、その辺が基準」

さらに、この日、生徒たちは宮崎市危機管理課の職員や青島まちづくり推進委員会のメンバーらに住民らへの聞き取りで感じた課題のほか、これまでの活動の結果を報告。

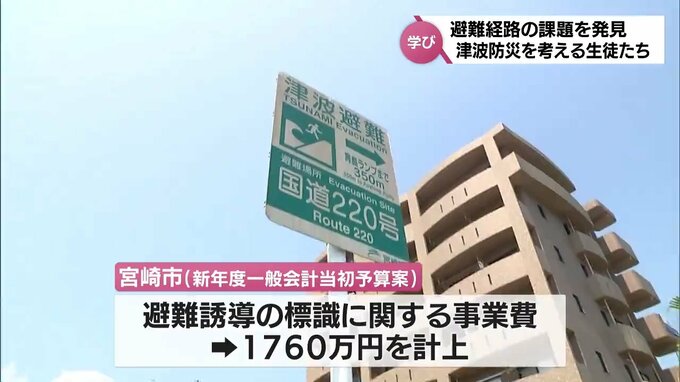

中でも議題の中心となったのは避難誘導の看板です。

(五ヶ瀬中等教育学校の生徒)

「どちらかというと、『300』という数字に目をつけたいと思います。300mというのを大きくしたほうが避難にはいい看板かなと思う」

歩道橋近くに設置されている2つの看板。

宮崎市と地域住民が独自に設置したものですが、示している方向がそれぞれ異なっていて、分かりにくさが問題となっています。

こうした中、宮崎市は新年度一般会計当初予算案に避難誘導の標識に関する予算として1760万円を計上。

生徒たちのフィールドワークの成果も事業に反映させたい考えです。

(宮崎市危機管理課 井久保利浩課長)

「来年度以降、われわれとしても避難対策を十分やっていきたいと思っているので、今回いただいた意見、これからも付き合いをして、参考に事業を進めていきたい」