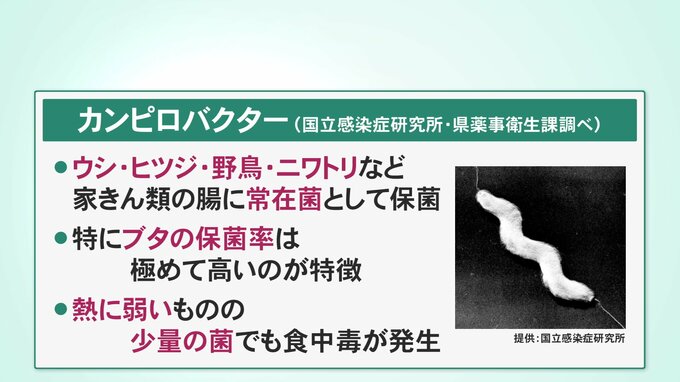

“カンピロバクター”は身近に存在する

国立感染症研究所や県薬事衛生課によりますと、カンピロバクターはウシやヒツジ、野鳥やニワトリなど家禽類の腸にいる細菌として保菌されていて、特にブタの保菌率は極めて高いのが特徴だということです。熱に弱いものの少量の菌でも食中毒が発生するとされています。

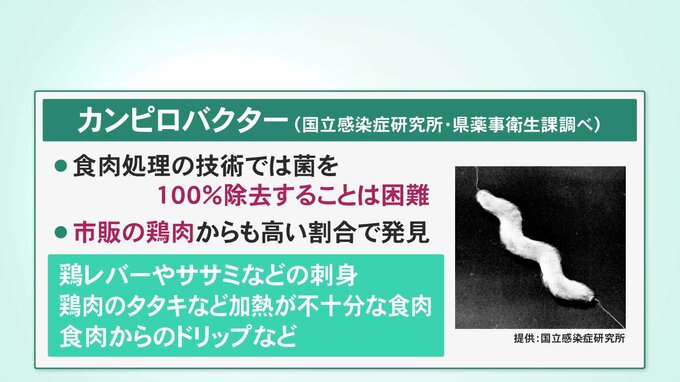

また、食肉処理の技術では食中毒菌を100%除去することは困難で市販の鶏肉からも高い割合で発見されているということです。鶏レバーやササミなどの刺身、鶏肉のタタキなど加熱が不十分な食肉、食肉からのドリップなどが原因になるとしています。

今回の食中毒でカンピロバクターは、流しそうめんなどに使う湧き水から検出されたということですが、どこから混入したのかは分かっておらず、県では殺菌していない飲料水や野生生物の糞などで汚染された井戸水や湧き水はそのまま飲まずに、塩素消毒や煮沸消毒することが重要だと呼びかけています。

消毒は大事ですよね。私も家庭で鶏肉などを扱った時は、まな板や包丁を熱湯消毒してからということにしてますけど、やはり家庭でできることもありますからね。ただ例えば山に行って水を汲みに行こうという年配の方もいると思うんですよ。でも湧き水はそのまま飲まない方が良いということですよね。危ないということなんですよね。身近な場所での対策も必要となってきそうです。