やっぱり能登のまちには祭りが似合います。今年は、山車の運行ルートが一部変わったそうですが、4年ぶりに制限なしの燈籠山祭りが石川県珠洲市で始まりました。去年、今年と2度の大きな地震に見舞われた珠洲のみなさんにとっても、特別な思いです。珠洲市飯田町の燈籠山祭りの会場から中継でお伝えします。

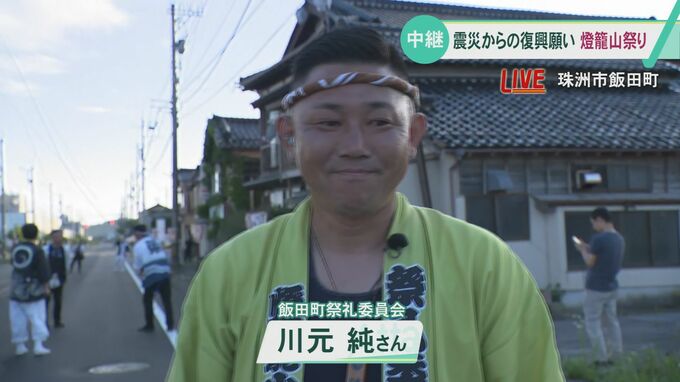

燈籠山祭りは、珠洲市飯田町に鎮座する春日神社の祭礼で、その起源は江戸時代からといわれ別名「お涼みまつり」として親しまれています。祭りのシンボルは高さ16メートル、重さ5トンの燈籠山。近くで見るとすごい迫力です。飯田町祭礼委員会企画広報部会長・川元純さんに話を伺います。

Q.制作期間は?

川元さん

「制作は春ぐらいから始めて6月ごろまでの3か月ちょっと」

正面をご覧ください。紫と白の市松模様の部分は、地元の飯田小学校の児童が色を塗って作りあげた布が貼られています。今回の燈籠山のこだわりの部分を教えて下さい。

川元さん

「やはり飯田町全体、町民全体で作っているところで、針金細工から布貼りは婦人会にもお願いしたり、小学生の子どもたちにも色塗りをやってもらったりと、町全体でシンボルを作っている形になる」

Q.祭りの見どころは?

川元さん

「やはり16メートルの燈籠山と、このあと近くの橋に各町内の8基の山車とこの燈籠山の9基が並んでの花火。そして、各町内の子どもたちがおどる踊り子の舞台ですね」

Q.去年6月、今年5月と珠洲では2度の大きな地震があった。地元の皆さんにとって並々ならぬ祭りへの思いがあったのでは?

川元さん

「まだ地震も続いているので、なかなか祭りの開催というのは色々考えましたが、氏神の春日神社の鳥居が再建され、飯田町のみなさんがこれを機に一致団結するという思いの元、みなさんに少しでも元気を与えられるようにという思いでやれればなと思う」

その春日神社の鳥居は去年の地震で倒壊する被害を受けましたが、今月6日に再建工事が完了し、20日に竣工式が行われました。

春日神社・葛原秀史 宮司

「感無量です。これだけの多くの皆様が個の春日神社に心を寄せて下さっているということです。この鳥居を建てたことでまた珠洲市内の復興のフロントランナーになれればと思う」

燈籠山は誰でも曳くことができ、曳くことでケガレがはらわれ1年間、厄災から逃れられると言われています。誰でも参加がまつりの良さと言えますね。

川元さん

「この祭りに関してはだれでも参加してもらえます」

燈籠山はこのあと、吾妻橋をめがけて進み、午後7時30分に各町内8基の山車と燈籠山が4年ぶりに橋の上で勢ぞろい。花火とともに祭りはクライマックスを迎えます。以上、燈籠山祭りで賑わう珠洲市飯田町からお伝えしました。