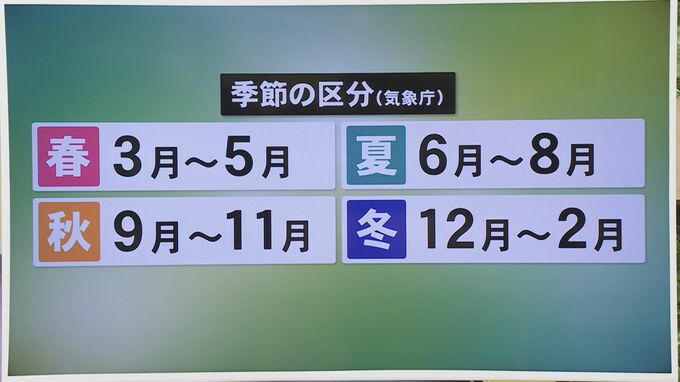

気象の世界では3月1日から春です。

気象庁が定めている四季の区分でいうと、春は3月から5月、夏は6月から8月、秋は9月から11月、冬は12月から2月です。

2月28日までの3カ月が冬でしたが、「金沢の冬」をデータで振り返ります。

平均気温は12月が平年よりも低かったです。

そして、雪の降った量は12月が平年を大きく上回っていました。

やはり、去年12月23日に県内を襲った大雪が効いていて、金沢ではこの日だけで37センチ降っていました。

雪は、1月2月は平年より少なかったです。

そうはいっても、気温の低下などで能登では断水などが相次ぎ、今回の冬も、雪によるさまざまな困難に出くわしました。

「大雪を乗り越えよう」気象の世界ではそんな話題がいくつかありました。

まずは「ゴム気球」です。

ゴム気球に測器をつけて上空に飛ばして、高層の気温や気圧などを観測する「ラジオゾンデ」です。高層気象観測と呼ばれます。

1月13日に火災があって、輪島の観測所ではその後観測を止めていたのですが、1月23日から再開していました。ただし条件付きです。

気象庁の職員が手動で飛ばしていました。

通常は機械で自動でしたが、冬の間の観測は重要だということで、気象台では1月23日から2月28日まで高層気象観測を行ってました。

残念ながら3月1日からは、またなくなってしまいました。

復旧のめどは未定です。