能登半島地震の初動対応を検証する石川県の委員会が1日、検証結果をとりまとめ馳知事に報告しました。報告書では孤立集落が発生した場合の対応マニュアルがなく、県は全庁体制で災害対応を担う意識が欠けていたと指摘しています。

石川県は去年10月、防災の専門家など外部の委員11人でつくる検証委員会を立ち上げ、能登半島地震の発生から3か月間の初動対応について県のすべての職員およそ3500人に調査を行いました。

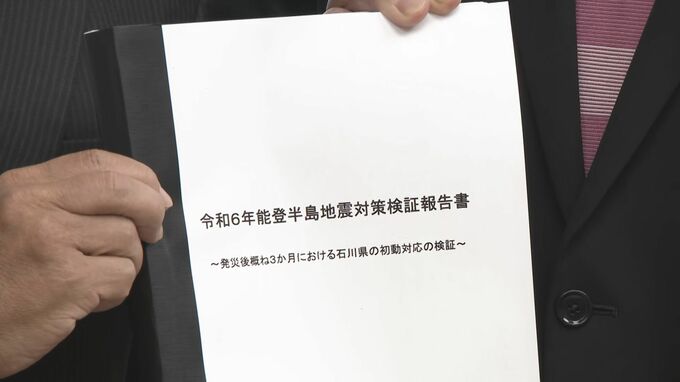

金沢大学名誉教授で検証委員会の宮島昌克委員長は1日、県庁を訪れ、検証結果の報告書を馳知事に手渡しました。

報告書では、孤立集落が発生した際の避難先や避難の方法について県が想定しておらず、被災した市町や県などの役割を整理した対応マニュアルが整備されていなかったと指摘しました。

被災した市や町からは、県から派遣されたリエゾンは指示がなければ動かず何をしているのか分からなかった、相談しても「市町の仕事」との返事が多かった、など批判的な意見も寄せられました

検証委員会は、県が全庁体制で災害対応を担う意識が欠けていたと指摘していて、県は改善策として今年4月に災害対応を中心的に行う危機管理監室を危機管理部へ格上げしたほか、県職員への研修なども行うことにしています。

また馳知事が地震直後、一般ボランティアの被災地入りを自粛するよう求めた発言がSNSなどで繰り返し再生されたことで、情報の修正に相当の時間と労力を費やしたとしています。

今後はインパクトの大きい情報はその後の見通しも合わせて発信するほか、マスコミ各社に協力を依頼し正確な情報を重ねて発信する必要があるとしています。

県は今後、臨時の防災会議を開き、検証結果を踏まえた内容を地域防災計画に反映させる予定です。