高知県内の様々なお城を、歴史と謎を紐解きながら歩く企画、今回は、かつて高知市浦戸にあったという「浦戸城」というお城についてです。今でも遺構が残っていて、天下統一を果たした豊臣秀吉との関係も垣間見えます。城が建てられた歴史を、遺構とともに聞くと、みなさんも、歩き方や見方が変わってくるかもしれません。

今回の舞台は、「浦戸城」。この城をおさめていたのは、土佐を代表する戦国大名で、四国を平定したと言われる長宗我部元親です。かつて岡豊城を居城としていた元親は、1588年に現在の高知城である大高坂城に。その3年後には浦戸城へと移っています。浦戸城は元親が過ごした最後の城として知られています。

私たちはまず、城の象徴であり、最も高いところに建てられていた天守のあった場所へ…

「この部分が天守のあった場所ですね。三重の建物がここには建っていたと想定しています。建物には瓦がふかれていて、文禄4年(1595年)と書かれているから、その時代に天守が建てられたのではないかと。桂浜荘の発掘調査で出土した鯱瓦の破片もこの天守にふかれていたはず。眺めも良くいい場所に天守を作っていたと思う」(松田所長)

「元親も、豊臣秀吉の傘下に入った段階で豊臣の力を借りて、この城を作った、だから土造りの城から石造りの城に変わってきたし、この城自体が豊臣の城と言ってもいい。だから、織田信長と豊臣秀吉の家臣や一族が作った城を、“織豊系城郭”と言うんですけども、この浦戸城も織豊系城郭のひとつ。」(松田所長)

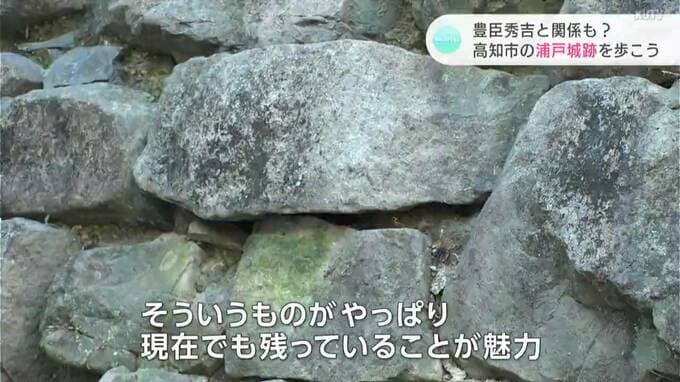

「雁木石垣と読んでおりまして、階段状になってますね。なぜ階段なってるかというと、ここから上がって鉄砲を持ってここに塀があります。塀に三角とか丸の形をした穴が開いてます。これを鉄砲狭間って言います。鉄砲で狭間から銃口を出して撃つ、これが城をぐるっと囲んでいた、だから非常に頑丈な作りで鉄砲に合わせた作り」(松田所長)

浦戸城には、土作りの非常に古い遺構も残されています。それがこちらの堀切。人工的に地面を掘って敵の行く手を阻む防御施設です。敵が登ろうとしても上から攻撃されてしまいます。浦戸城の堀切は3つ連続で続いていて、相当堅固に作られていたことがわかります。

現在の高知城である大高坂城から、浦戸城に移った長宗我部元親その理由には様々な説があります。これまで有力とされてきたのが、大高坂城は水害が多いから…という説。しかし研究が進む中、新たな説が浮かび上がってきました。

「やはりこれは、朝鮮出兵のために、豊臣の命令で作った。秀吉が朝鮮出兵に行くということで長宗我部元親はすごく翻弄されたと考えられる」(松田所長)

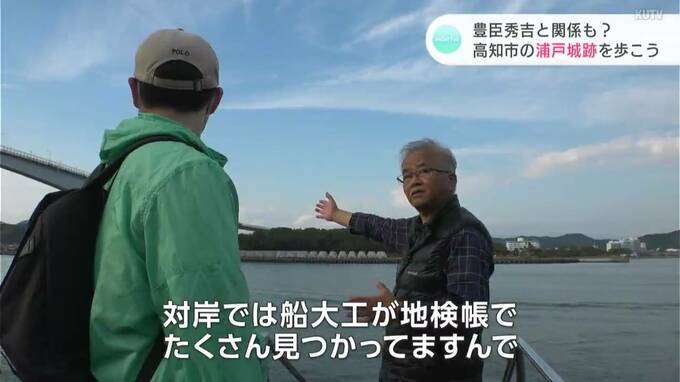

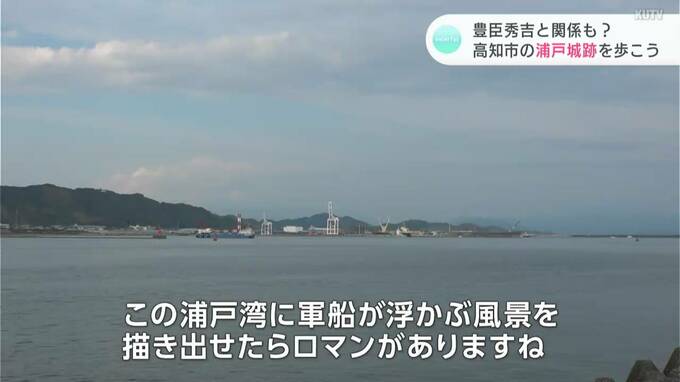

「ここから元親は、家臣も含めて出兵したんじゃないかと考えられる。対岸では船大工が地検帳でたくさん見つかってますんで、この種崎あたりで船を作って、この浦戸湾に集結させて、軍戦がずらっと並んでたのではないか。この浦戸湾に軍戦が浮かぶ風景を想像すると、ロマンがありますね」(松田所長)

「浦戸というと、高知市民にとって慣れ親しんだエリアだと思うんですけど、そんな場所にお城があって、城下町があって、身を守るためのいろんな工夫がされているということを知ることができて、とても面白かったです」(尾﨑大晟アナウンサー)

「戦国時代に築いた遺構が出る防御施設、そういうものが現在でも残ってるとことが魅力。見晴らしのいいところもありますし、健康にもいいですし、各地域に城跡が残ってますんで、一度ちょっと登っていただいてそういう遺構などを見ていただきたい。」(松田所長)

今回紹介した、浦戸城跡から出土した瓦などは県立坂本龍馬記念館で今月19日まで展示されています。山城歩きとともに楽しんでみてはいかがでしょうか。