■ついに「元祖」を発見! 坊っちゃん団子の誕生秘話とは?

渡部さんが紹介でやってきたのは道後商店街の一角にある「つぼや菓子舗」。

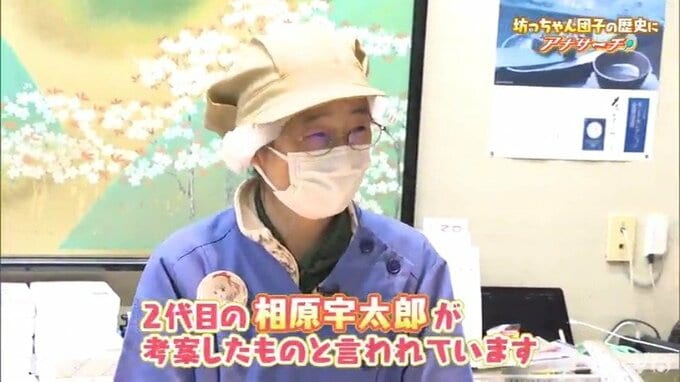

店主の方にお話を聞いてみます。

近藤アナ

「小説『坊っちゃん』の舞台となった団子屋さんがこちらと聞いたんですが・・・」

つぼや菓子舗 店主

「そうです、初代の店が舞台になっています。坊っちゃん団子も当店2代目の相原宇太郎が考案したものと言われています」

とうとう坊っちゃん団子の「元祖」にたどり着きました!

明治16年創業の老舗菓子店「つぼや菓子舗」。

店舗の場所を移しながら140年近くにわたり続いている店で、現在は5代目の相原美香さんが店主を務めています。

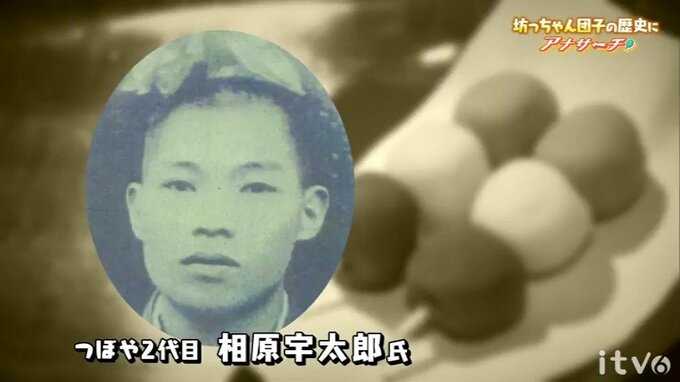

美香さん曰く、坊っちゃん団子を発明したのはつぼや2代目の相原宇太郎(あいはらうたろう)氏と言われているらしい。

では、一体どんな経緯で生まれたのか!?

美香さんが詳しく教えてくれました。

~坊っちゃん団子誕生秘話~

時代は今からおよそ100年前の大正10年。

相原宇太郎が小説『坊っちゃん』を読んでいると・・・

主人公が松山の温泉街で団子を食べたと書かれているのを発見。

これは自分の店のことに違いないと考えた宇太郎は、漱石の名にあやかって新たな松山土産を作ろうと、串に刺した3色の団子を考案。

これを「坊っちゃん団子」と名づけ、店で売り出したと言います。

ちなみに当時漱石が食べたのは、湯にさらした餅をあんこで包んだ「湯晒団子(ゆざらしだんご)」。こちらは今も店で提供しています。

湯晒団子は茶店で出すことを前提に作られたため、賞味期限は当日限り。

この弱点を改良し、お土産用に日持ちするよう改良したのが坊っちゃん団子なんだそう。

「ほかの所は何を見ても東京の足元にも及ばないが温泉だけは立派なものだ」(小説『坊っちゃん』より)

小説の中では松山を辛口評価した漱石。

彼の愛した数少ない松山名物が、道後の「温泉」と「団子」でした。

つぼや2代目 相原美香さん

「時代とともに変わっていくものもありますが、この団子はずっと変わらないでいて、食べるとホッとする存在であったらいいと思います」

誕生から100年あまり。

漱石との縁がきっかけで生まれたこの銘菓は、今も松山の地で愛され続けています。