さかのぼること150年 記念すべき最古の「●予」はまさかの…

さらなる情報を求めて、調査隊が注目したのが「愛媛地理学会」。

地理の専門家ならこの答えを知っているのではないだろうか。

さっそく問い合わせをしたところ、ご紹介いただいたのが、愛媛大学地域協働センター南予で愛媛の歴史や地理について研究している大本敬久副センター長だ。

さっそく疑問をぶつけてみた!

――東・中・南予という呼び方はいつごろからある?

大本敬久 副センター長

「今から約150年前、明治時代の初期になります。最初に出てきたのは明治9年に『北予』『南予』を学校の名前として採用したのが始まりです」

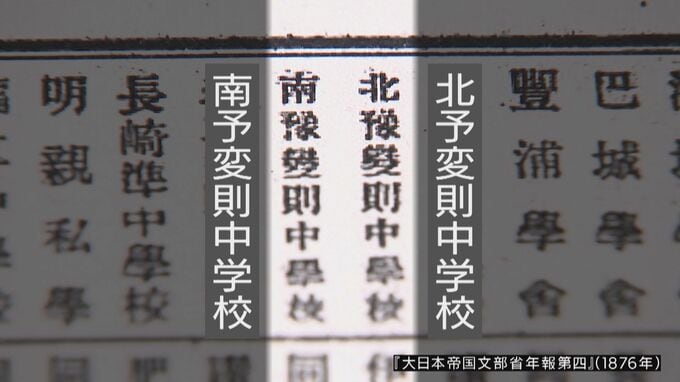

明治9年(1876年)当時の学校をまとめた『大日本帝国文部省年報第四』を見てみると……確かに「南予変則中学校」「北予変則中学校」の文字が!

それぞれ現在の「県立宇和島東高校」「県立松山東高校」の前身となった学校だという。

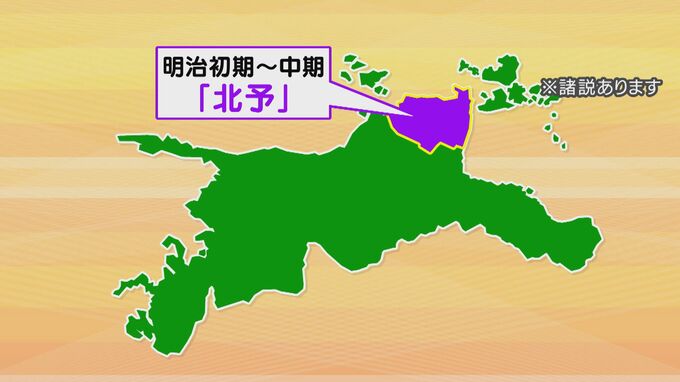

と、ここで気になるのが、現在は存在しない「北予」という呼び方だ。愛媛県の北部といえば、現在は松山市や今治市が位置しているが……

――「北予」とは現在の中予のこと?

大本敬久 副センター長

「微妙に違う。中予という言い方・書き方が生まれたのは大正~明治末期なので、東・中・南予の中でも比較的新しい言葉になります」

大本副センター長によると、明治中期にかけては、松山から今治にかけての北に伸びているエリアを「北予」と呼ぶのが主流だったようだ。

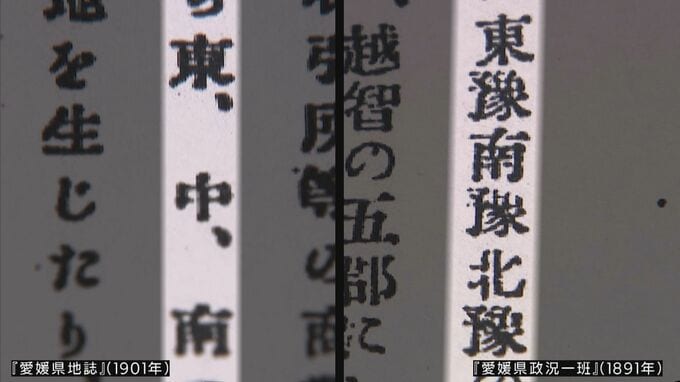

実際、明治中期の資料『愛媛県政況一班』(1891年)では、愛媛は「東予・南予・北予」に分けられると記載されている。

一方、時代が下って明治末期の資料『愛媛県地誌』(1901年)になると「東・中・南」に変わっている。

大本敬久 副センター長

「明治に入って県庁が松山に置かれ、県都・県庁所在地になっていく中で、松山を中心として見る、という意味で『北予』が『中予』になった可能性はある」