1979年に愛媛県愛南町沖の海底から引き揚げられた、旧日本海軍の戦闘機「紫電改」。

愛南町にある県の施設で保存展示されていて、戦争の悲惨さを伝える貴重な資料となっています。

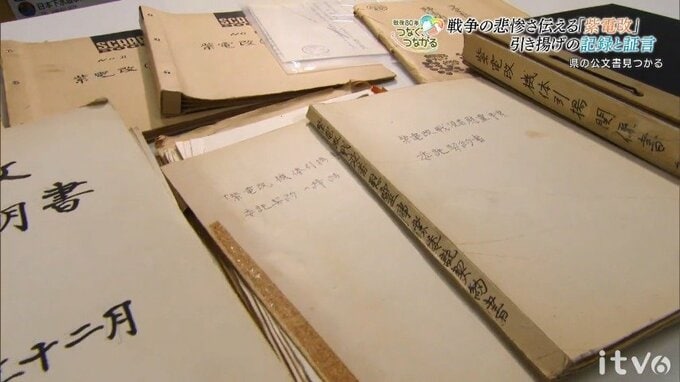

発見から引き揚げまでの経緯が分かる公文書が、愛媛県庁で発見されました。中には、引き揚げに難色を示す国とのやり取りが詳しく記されていました。

ーーー

今年7月、日本航空協会から重要航空遺産に認定された「紫電改」は、太平洋戦争末期、旧日本海軍がゼロ戦を上回る性能の戦闘機として開発され、1979年に愛媛県愛南町の久良湾海底から引き揚げられ国内で唯一、町内にある県の施設で保存展示されています。

展示施設は建て替えが決まっていて、県の担当者が、準備のために資料を整理していたところ、引き揚げまでの詳しい経緯を記した公文書が発見されました。

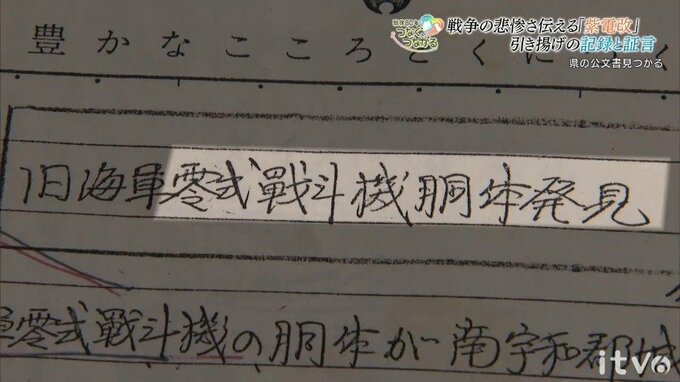

その県の文書には、1978年11月、地元のダイバーが海底で機体を発見したことが記されていますが「紫電改」の文字はなく、「ゼロ戦の胴体を発見」と報告されていました。

その後、機体は豊後水道で米軍機と交戦し、帰還しなかった「紫電改」6機のうちの1機とみられることが判明。

愛媛県の幹部職員だった藤原茂さん(99)は、当時の県庁内の議論を、こう振り返ります。

(愛媛県の元幹部・藤原茂さん)

「(県庁内で)いろいろ意見が分かれた。見解も分かれた。引き上げるべきだと。いやいや引き揚げん方がいいと。それから引き上げるなら県がやるべきだと、国がやるべきだと」

戦時中、陸軍の騎兵隊に所属していた藤原さんには、戦死した仲間への思いがあり、引き揚げるべきだと考えていたと言います。

(愛媛県の元幹部・藤原茂さん)

「私は戦争体験者だったから戦死した仲間のことを考えながら、これは引き揚げるべきだと。戦争の遺物として大事にせないかんという気はありましたね」