山車を激しくぶつけ合う岩手県陸前高田市の夏の伝統行事「けんか七夕祭り」が7日行われています。

東日本大震災後、地域の人口が減少するなか、山車づくりに奮闘したのはけんか七夕を愛する20代の若者たちです。

陸前高田市気仙町今泉地区で900年前に始まったとされる伝統行事「けんか七夕祭り」です。

けんか七夕は「かじ棒」と呼ばれる丸太を取り付けた山車同士を激しくぶつけ合うのが特徴です。

山車の引き手不足で去年は開催できなかった昼の「けんか七夕」に、会場は大いに盛り上がりました。

「いろんな事があった。1本の綱に思いを込めて。いいか?よーい、始め!」

東日本大震災で大きな被害を受けた今泉地区。

4台あった山車のうち、奇跡的に残った1台を有志で飾り付け、引き合う形で祭りを行い、地区の伝統を継承。

2012年には全国から寄せられた支援をもとに新たな山車を作り、「けんか」を再開しました。

コロナ禍では、規模を縮小するなどして祭りを継続してきました。

祭りの準備が本格化したのは7月14日。

山車を組み立てる作業に集まったおよそ20人のうち、20代の若者たちが半分を超えています。

高校生のころから祭りの準備を手伝ってきた熊谷栄一郎さんもその1人です。

(熊谷栄一郎さん)

「今年も季節がやってきたなって感じでワクワク感が隠せないですね」

(準備大変だけど大丈夫?)「はい、全然大丈夫です。当日のために頑張ってます」

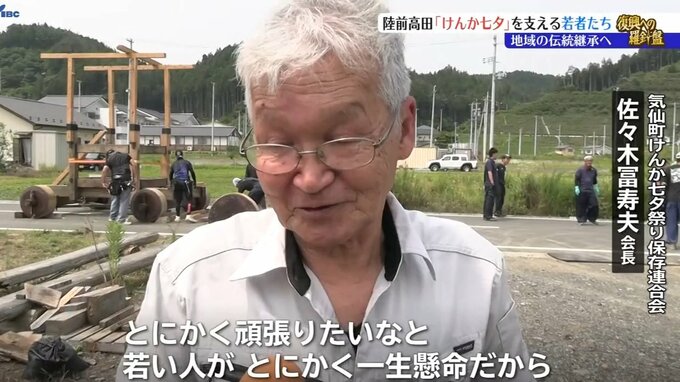

保存連合会の佐々木冨寿夫会長も、若者たちの姿に刺激を受けています。

(佐々木冨寿夫会長)

「とにかく頑張りたいなと。若い人がとにかく一生懸命だから」

「そーれ」「そーれ」「おー」「おーい」(笑)「枝多いね」「これで一服する権利がでたね」

この日は山車づくりのメインとなる「藤切り」を行いました。

木に絡みついたフジを力を合わせて伐採する大変な作業ですが、笑い声が絶えません。

(熊谷栄一郎さん)

「やー、よかったっすね。頑張りました」

「よしよし、いーかー?」「はい」「そーら」「おい」「そーら」

集めたフジは山車を補強するために使われます。

この日は山車づくりに初めて参加するという若者が顔を出しました。

「東日本大震災で祭り自体なくなっちゃうのかなと思ってたんですけど、そこから復興、みんなの力でここまでまた活気を取り戻すことができて、本当にそれはすごいなと感じております」

藤巻きと呼ばれる作業に精を出す先輩たちの姿に圧倒された様子でした。

「8月7日、けんか七夕をここまで好きにならなきゃみんなこんなに動いてないと思うので、みんな大好きなんだなと思っています」

(あなたはどうですか?「超大好きです」

祭りの本番を2日後に控え、山車の制作作業は佳境となり、看板や太鼓の取り付けは夜遅くまで続きました。

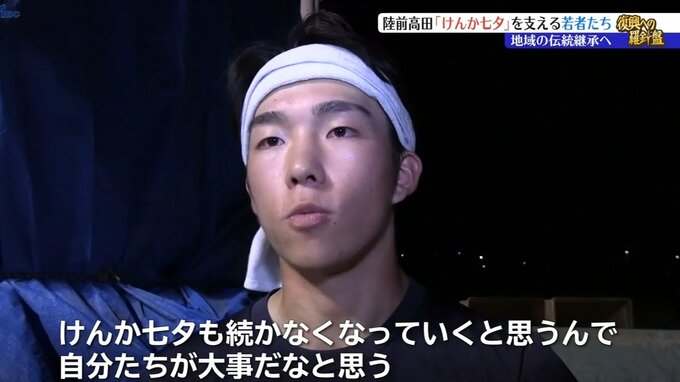

「ベテランの人たちの指導の上で、俺らもなんとかついてってなんとかやってる感じですね。でも自分たちの代がどんどん上げていかないと、このけんか七夕も続かなくなっていくと思うんで自分たちが大事だなと思う。そこはこの代を大切にしてやっていきたいですね」

経験の少ない20代の若手が、作業を通じて先輩たちが培ってきた知恵と経験を学び、祭リの伝統を守ろうとしています。

そして迎えた祭り当日、若者たちの表情は輝いていて、力を合わせて組み立てた山車の上で勇壮に太鼓を叩いていました。

けんか七夕を愛する若者たちは、地域の先輩たちから受け継いだ祭りの伝統を、次の世代につないでいきます。