東京電力柏崎刈羽原発を巡っては新潟県独自の3つの検証の一つ、『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えします。

今回話を聞いたのは、交通工学を専門とする長岡技術科学大学教授の佐野可寸志委員です。

【佐野可寸志委員】

「5年で25回くらいやった。事務局の方も一生懸命やってもらっていた。」

佐野委員が挙げる課題、それは専門である交通分野の議論の前提となる、被ばくに関する問題です。

【佐野可寸志委員】

「私は交通分野で委員に入ってきたので、交通分野で言えば避難をより実効性を高めるためには、どのくらい被ばくするとどのくらい健康被害があるとかいう関係が定量的に分からないとどういう避難経路をどういうタイミングで出ていいかも分かりにくいというのがありまして、その辺がはっきりしていないと避難計画というのは難しいのかなと実感をもっています。」

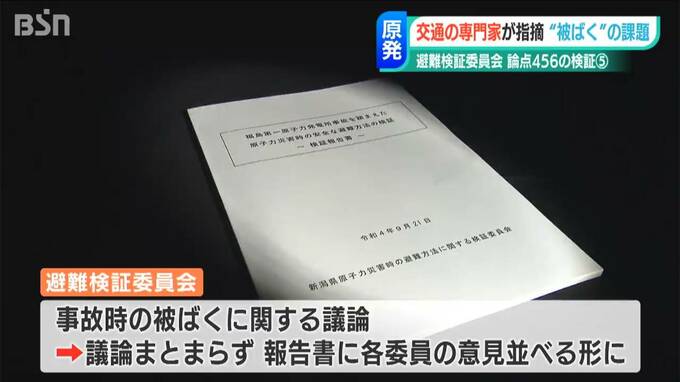

委員会では事故が起きたときの被ばくに関する議論が行われましたが議論はまとまらず各委員の考えを並べる形で報告書に取りまとめられました。

【佐野可寸志委員】

「報告書が両論併記という形になったのは原子力発電に対するそれぞれの思いがありますから、結論を出すのはなかなか難しいのかなと思いますし、分からないことが多い中では議論も限界があるのかなと思います。被ばくと被害の関係をクリアにするには今の状況ではかなり難しいと思うので仮にそれがなくても少し効率性が劣りますが実行可能な避難計画はできるのかなと思います。」

佐野委員は避難計画について「ゴールはない」としていて、訓練などを通してより実効性を高めていくことが必要だとしています。

【佐野可寸志委員】

「今回の委員会では論点整理にとどまっています。実効性ある避難計画はその論点整理を踏まえて結論を出していただいて、県が計画を作ると。我々がやるのか誰がやるのか分かりませんが、その避難計画を検証して、実効性があるとかないとかを判断して、実行可能性が低いところはリバイスして改良していく。実行可能か不可能かというたぶん0か1かじゃなくて、実行可能性が高いというか、どんどん避難計画もゴールがあるわけじゃなくて、時代で状況も変わってくるし、住民の方もいろいろ変わってくるし。情報の伝達とかも変わってくるでしょうし。それぞれの環境に合わせて避難計画も変わっていくべきだと思いますし、何回もフィードバックして改良してという手続きが必要かなと思う」