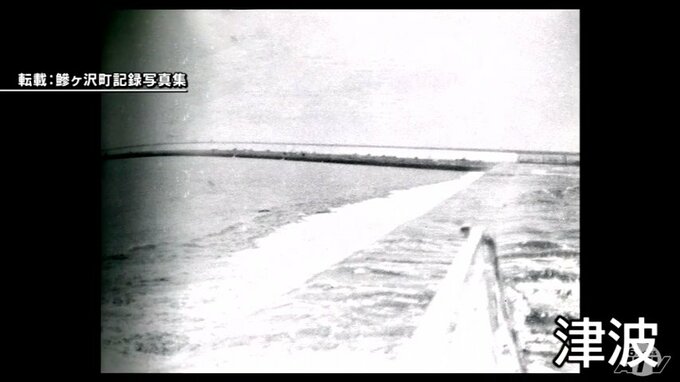

日本海中部地震では、青森県内の犠牲者17人すべてが津波によるものでした。当時、鰺ヶ沢町の漁港で働いていて同僚を失った男性が語る津波の脅威とは。

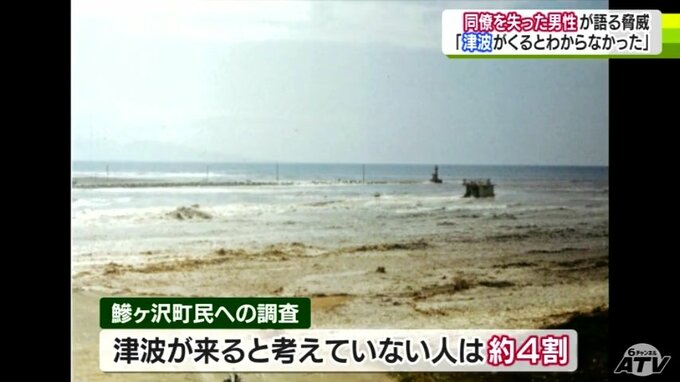

堤防を乗り越える津波。鰺ヶ沢町で捉えられた日本海中部地震の津波です。

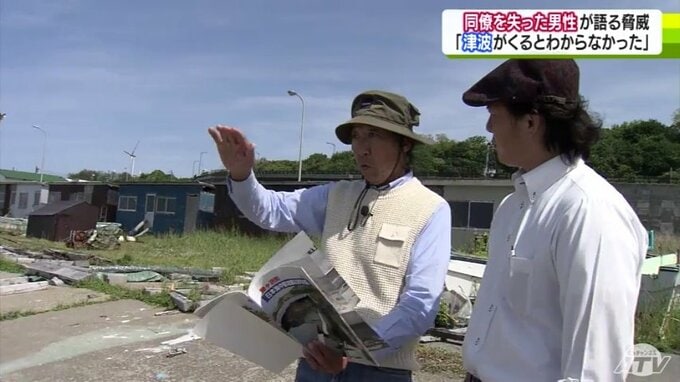

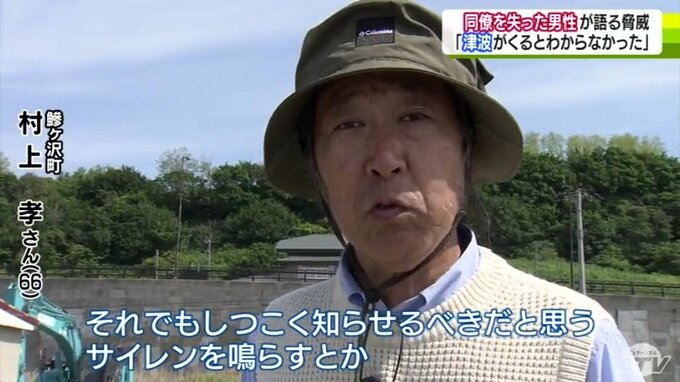

あの日、その脅威を目の当たりにしたのが村上孝さん(66)

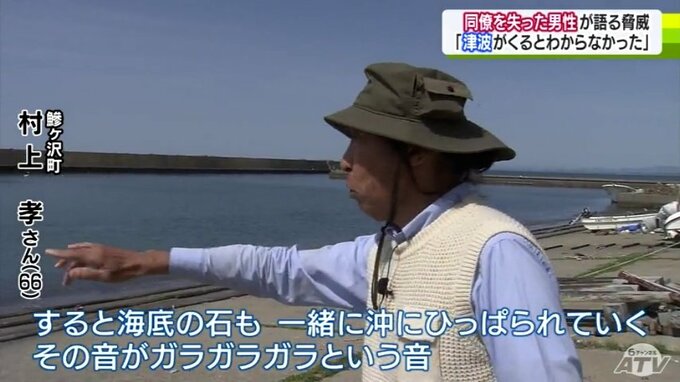

※村上孝さん「津波がいったん来る。来た時にまた引く。そうすると海底の石も一緒に沖にひっぱられていく。その音がガラガラガラという音」

当時、村上さんがいたのは鰺ヶ沢町の赤石漁港です。防波堤を延長するための工事をしていました。港には、護岸が隠れるほどの津波が押し寄せ、船も流されていきます。工事の作業員も波にさらわれていき、村上さんは救出しにいこうとしたといいます。

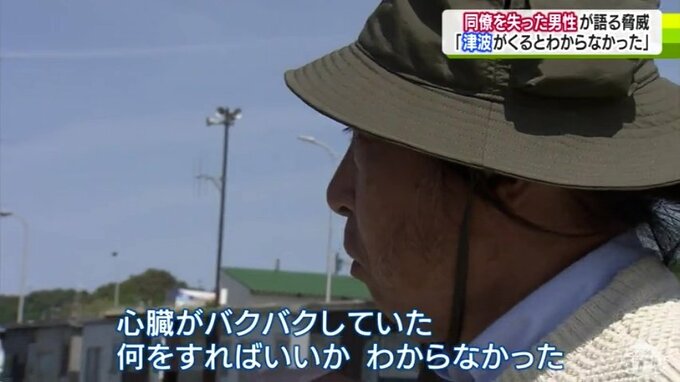

※村上孝さん「(救助に行ったのは)あとから考えれば無謀だけれど、地震の経験ないし、心臓がバクバクしていた。何をすればいいかわからなかった」

この工事現場で、命を落としたのは3人。当時をふり返り、村上さんは地震の発生当初、即座に海から避難した人が少なかったことを強調します。

※村上さん「(当初は)津波がくるのかわからなかった。いつもここまである水位が下がったので、『津波が来る。みんな逃げて』と言って逃げた。(安全な場所まで)200~300メートルもあるので波の方が速くて、波が来たら身体が押されてしまう。押されてしまえば流されてしまう」

課題として浮き彫りになったのは、津波に対する認識不足。当時、鰺ヶ沢町の町民を対象にした調査では全体の4割が津波が来るとは考えていなかったと答えました。

もう一つ、指摘されたのが津波警報の発表の遅さです。警報の発表は地震発生の14分後、これに対して第一波の観測は深浦が7分後、鰺ヶ沢が15分後でした。

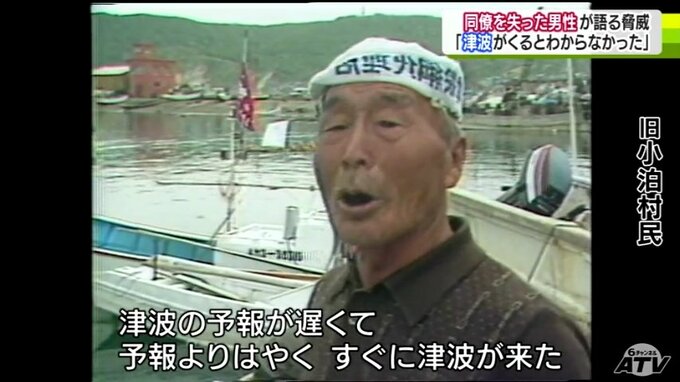

※旧小泊村民「地震となったときに、『津波がくるわけないだろう』と思っていた」「津波の予報が遅くて、予報より早くすぐに津波が来た」

あの日から40年。鰺ヶ沢ではことし、町が主催する地震の避難訓練は予定されておらず、地域の住民にとっても記憶の風化が進んでいるのが現実です。

※村上孝さん66歳「それでもしつこく知らせるべきだと思う。サイレンを鳴らすとか『なんのサイレンだろう?』『そういえば40年前に地震があったのか』それだけでも良いと思う」

日本海中部地震の教訓を後世へ伝えていけるのか。あらためて問われる時期にいま、さしかかっています。

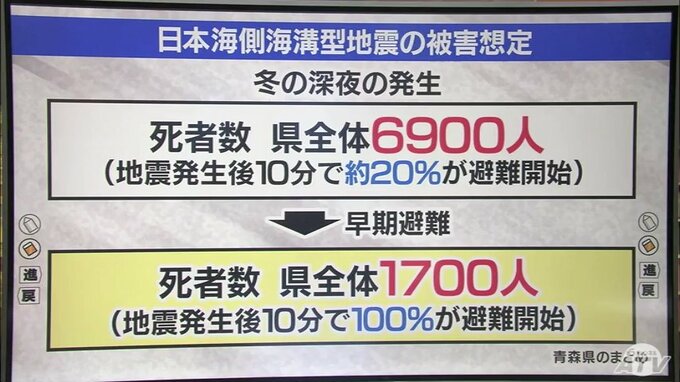

あらためて、日本海で地震が発生したときの現在の想定を紹介します。青森県のまとめでは、冬の深夜に発生した場合、死者数は県全体で6900人となっています。

ただ、これは発生から10分で住民全体の2割が避難を始めた時のものです。早期避難を徹底した場合。発生後10分で全員が避難を始めたら死者数は1700人、4分の1に減るとしています。

津波は数十センチの高さでも流されてしまいます。地震が発生したら海や川から離れることを徹底しましょう。ここまで特集でお伝えしました。