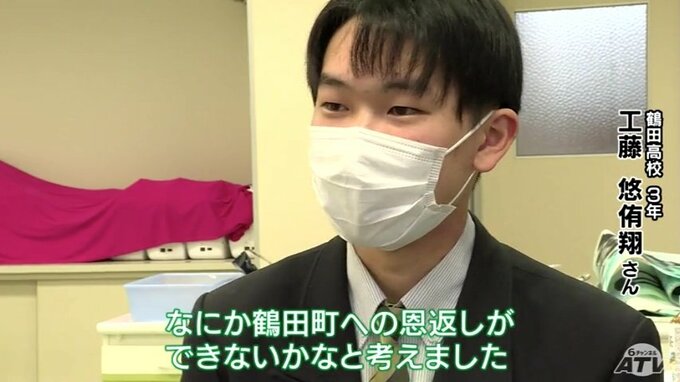

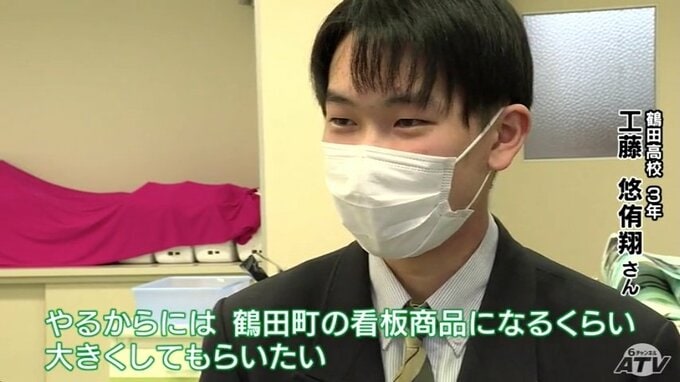

今年度で閉校する青森県立鶴田高校。最後の卒業生となる3年生の工藤悠侑翔さんはいま、地元・鶴田町を活性化させるプロジェクトに取り組んでいます。

※鶴田高校3年 工藤悠侑翔さん

「(卒業して)自分が今年で東京に行ってしまうので、なにか鶴田町への恩返しができないかなと考えました」

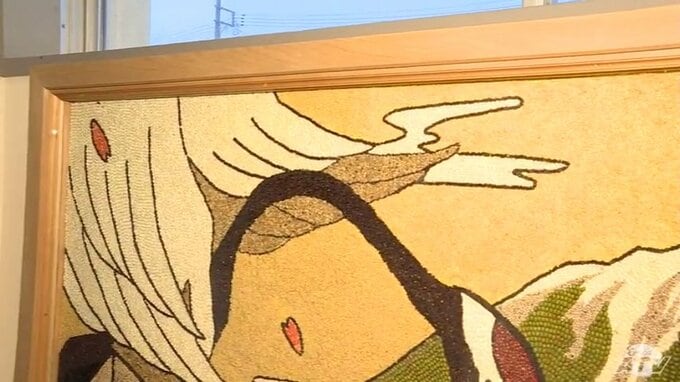

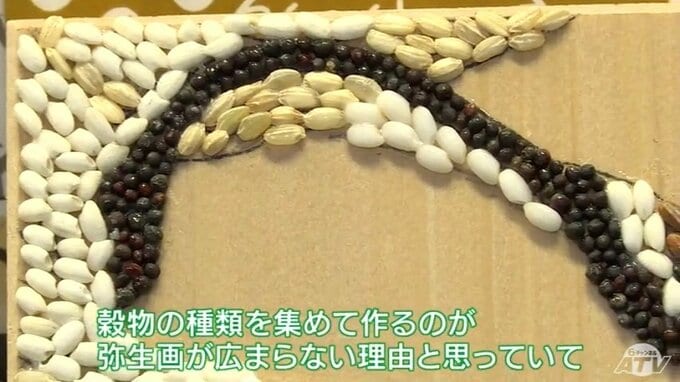

それが、江戸時代から鶴田町に伝わる弥生画(やよいが)の制作キットの開発です。袋詰めした穀物の種を1粒ずつ板に貼り付けると町のシンボル、タンチョウヅルと鶴の舞橋が浮かび上がってきます。

※工藤さん「普段日の目を浴びない穀物でも、色が良ければこうやって使われることがあるので、そういうのも活躍させてあげたいというところに惹かれた」

工藤さんは2021年、学校の閉校記念として同級生や先輩と一緒に縦1メートル横2メートルの弥生画を制作。その魅力にあらためて気が付き、鶴田町の賑わい作りを考える課題研究の授業で制作キットの開発を手がけることにします。

ただ、制作歴はほぼ初心者。

こちら、試作品第1号が見本にしたのは鶴の舞橋の夜景の写真ですが、ひと目見ただけで苦労がしのばれます。

※先生「頑張ったよね、最初。チャレンジャーだったよ」

※工藤さん「制作の時間はこれ一番かかってる」

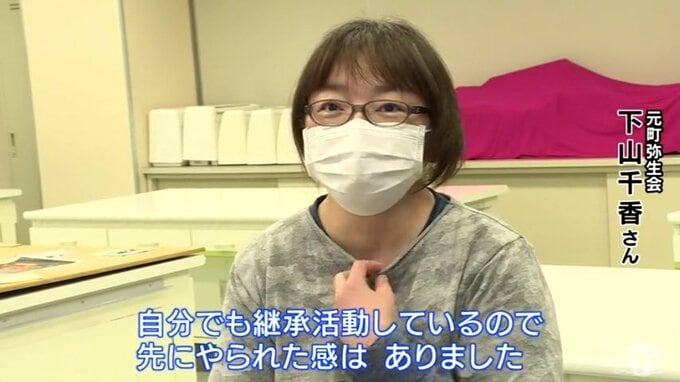

このため、いまは指導を受けながら開発にあたっています。講師は毎年、弥生画を制作し鶴田八幡宮へ奉納している団体、元町弥生会の下山千香さんです。

※工藤さん

「穀物の種類を集めて作るのが、弥生画が広まらない理由と思っていて、最初から全部入っているなら、あと作るだけでいいと思った」

※元町弥生会 下山千香さん

「(キット開発は)先手とられたとは思いましたね。自分でも継承活動しているので先にやられた感はありました」

学校の授業で始めましたが工藤さんはいまでは、制作キットの商品化まで目指しています。この春には高校を卒業し、東京で就職するため、今後は下山さんの所属する元町弥生会に開発を引き継いでもらい、制作キットの商品化を実現させる計画です。

※工藤さん

「提案するだけなら誰にでもできるけど、商品開発までできるのは鶴田高校があってこそだと思います。やるからには鶴田町の看板商品になるくらい大きくしてもらいたい」

鶴田町が誇る弥生画をより気軽に、より多くの人に。工藤さんの描いた夢は大きく羽ばたきだそうとしています。