新入幕優勝を果たした力士『両國勇治郎』とは?

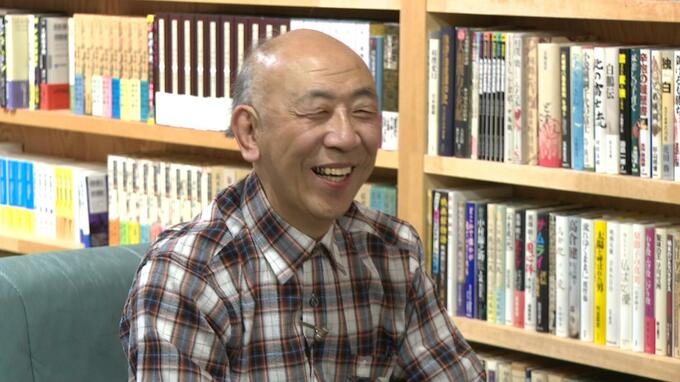

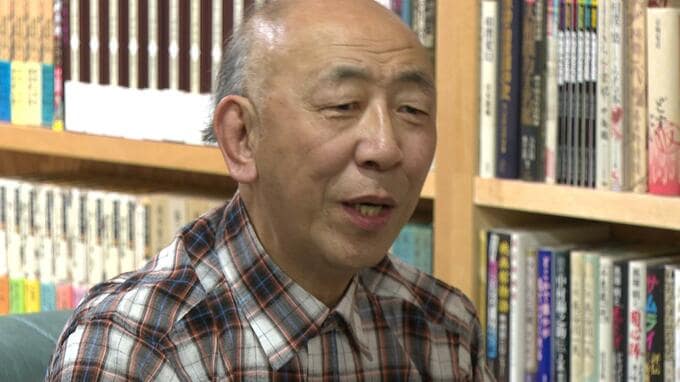

「顔立ちよく整っていてハンサムなお相撲さんですね」笑みを浮かべながら『両國勇治郎』について教えてくれたのは、青森県在住の相撲史研究家・今靖行さん。

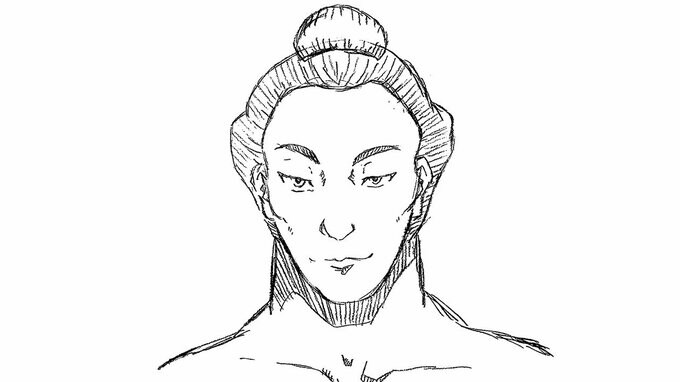

今さんによれば、明治~大正にかけて活躍した両國勇治郎は、秋田県仙北郡(現在の秋田県大仙市)出身。身長172cm・体重84kgで筋肉質な身体と役者のように整った顔立ちに当時は多くの女性ファンを虜にしていたという。また、その取り口は強靭な足腰を活かしたスピード感のあるものだったと考えられるという。

両國の強さは本物で、稽古の時には大錦卯一郎(第26代横綱)にも負けないほど。1909年の6月場所で初土俵を踏むと、その5年後、21歳の両國は1914年5月場所の新入幕で優勝を果たした。

1914年の5月場所は、現在の1場所15日制ではなく、10日制。優勝決定戦もなく、勝ち星の成績のみで優勝力士を決めていた。当時は、3連覇がかかる第22代横綱・太刀山峯右エ門が優勝濃厚だと思われていたが、両國が順調に勝ち星をおさめ、最終的には、9勝1休(当時は不戦勝制度がなく、1休は8日目の対戦相手の寒玉子が休場だったため、両國も休場となった)と単独首位に。そのまま新入幕優勝を決めたのだそうだ。

今さんは、歴史的な結果を残した偉大な力士であることもさることながら、その甘いルックスが両國の一番の魅力だと語った。色白で切れ長な目。まさしく美男の力士で、両國の熱狂的なファンとしても知られていた人気作家の田村俊子は「両國に紫の羽織着せてみむ」などの句も残していたという。

今回の春場所で110年ぶりの新入幕優勝を決めるかもしれない尊富士。

今さんは尊富士の魅力であり最大の武器を、素早い立ち合いから、一気に攻めるまさに“正統派”の押し相撲であるとしながら、それに付け加えて、もう一つ強さの証に『謙虚な姿勢』と『洗練された所作』を挙げた。

相撲史研究家・今靖行さん

「尊富士は強いだけでなく、所作の美しさでもやっぱり“横綱クラス”ですよ。相撲はもちろん勝たなければダメなんだけれども、仕切りのときもしっかり手をつくとか、土俵にあがってもちゃんと挨拶をする。そういうのが美しい力士は見ていて気持ちいい」

「強さ」と「ルックス」を兼ね備えていた両國の優勝から110年。

「強さ」と「謙虚で美しい所作」を兼ね備えた『尊富士』が大相撲の長い歴史の1ページに名を刻むことに期待が膨らむ。