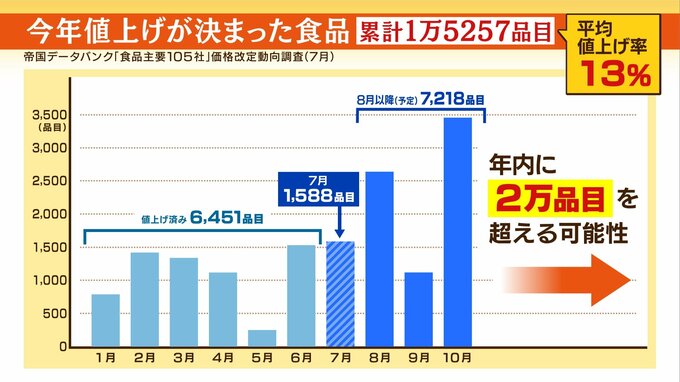

帝国データバンクによりますと、今年、値上げが決まった食品は累計で1万5000品目以上あり、平均値上げ率は13%だということです。そして年内には2万品目を超える可能性があるということです。7月18日放送のMBS『よんチャンTV』では、スタジオにジャーナリストの池上彰さんをお招きし、物価高のカギを握るとする「日本銀行の政策」などについて解説していただきました。

食品値上げの背景にある“小麦の価格上昇”

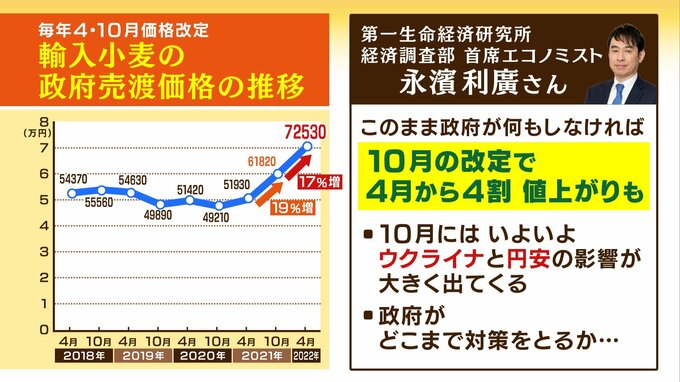

―――今年、値上げが決まった食品は1万5257品目で、平均の値上げ率は13%です。年内には2万品目を超える可能性も出てきました。こういった食品の値上げにさらに追い討ちをかけるのが、小麦価格の高騰です。小麦というのは、海外から輸入する小麦の大部分を政府が買い付けて製粉会社に売り渡すというシステムがあります。毎年4月・10月の2回改定されます。「輸入小麦の政府売渡価格の推移」のグラフを見ると、価格は上がり続けているのがわかます。例えば去年の4月・10月にすでに上がってきていますが、今年の4月もまた上がってきている。この辺りを第一生命経済研究所の永濱利廣さんに聞くと、「このまま政府が何もしなかった場合、今年の10月の改定で今年の4月と比べて4割値上がりか」ということです。もしそうなると、このグラフはずっと右肩上がりで突き進んでいくようなイメージになっていくわけです。10月はいよいよウクライナと円安の影響が大きく出てきます。政府がどこまで対策をとるのか。池上さん、このあたりがポイントになってくるのでしょうか?

「4月の値上がりはウクライナの戦争と関係ないんですよ。去年の夏、カナダやアメリカ、オーストラリアで天候不順というか、ものすごく暑い日が続いたでしょ。その影響で小麦の出来が悪かったんですよね。それで小麦の値段が上がったんです。その後、ロシアによるウクライナ侵攻があって、実は日本はウクライナから小麦を輸入していないんですよね。ウクライナが小麦を輸出できなくなった、あるいはロシアに対しての経済制裁で小麦を買わなくなった結果、ロシア・ウクライナ以外の小麦が世界中で奪い合いになってるんですよ。結果的に小麦の値段がボンと跳ね上がる。これまで通りだったら10月にものすごく上がるんですけれども、そうなるとやっぱり影響が大きいですから、パンやうどんなどありとあらゆるものが値上がりするので、政府が何らかの対策をとる可能性がある。つまり、政府が全部買って製粉会社に売り渡しをしていますから、その売り渡し価格をわざと下げる。結局は国民の税金を使ってですけど、そういう対策をしない限り、今年の暮れはつらいことになりますよ。例えばパンをね、小麦がダメなら、いま米粉がかなり注目されているんですけど、米粉でパンを焼くとふっくらモチモチしていて意外といいんじゃないかと。実は米粉って結構コストがかかるんですけど、小麦の値段が上がれば価格競争力が出てくるので意外に米でいいんじゃないかというようになるかもしれない。ちょっと家計を助けるため、守るために米にシフトするということも1つの対策だと思いますけどね」