◆2021年を底に再び“増加傾向”

福岡県内の飲酒運転の検挙件数は海の中道大橋で幼い子供3人が犠牲となった飲酒事故が起きた2006年以降激減。その後は下げ止まりの状態が続いたものの、2021年を底にして再び増加傾向に転じています。減らない飲酒運転に、活動を続ける美也子さんの心境にも変化がありました。

山本さん「“思いやりで社会を変える”が大きなテーマでした。その中でやはり限界があるんですよ。もっと物理的に何かいい解決策がないかと思った時にアルコールインターロックというものが昔からあることは知っていました」

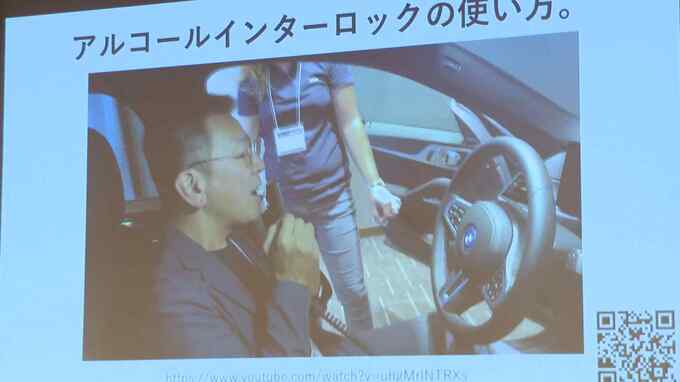

アルコールインターロックとは、お酒を飲んで車を運転しようとするとエンジンがかからなくなる装置です。

RKB若松康志「エンジンをかけようとすると、エンジンがかかりません」

北米やオーストラリアなどでは飲酒運転で検挙された人を対象に装着が義務づけられていますが、日本では義務化されていません。装置を製造している企業によりますと、一部の運送業者などで導入されていますが、一般の車への普及は進んでいないということです。

◆「できることは何でもやる」遺族はインターロック義務化を陳情

福岡大学法学部・小佐井良太教授「改めて今の段階で活用を考えていいだろうと」

今月6日に開催された「飲酒運転根絶フォーラム」でも、アルコールインターロックについて意見が交わされました。

飲酒運転による事故の遺族・井上郁美さん「国レベルの法律でインターロックの装着を義務づけない限り、任意ではなかなか件数が上がらないし、効果が出てこないんですね」

飲酒運転による事故の遺族・井上保孝さん「機械によって飲酒運転を止めることが必要な時期に来ているんだろうと」

美也子さんも動き出しています。去年6月、斉藤鉄夫国土交通大臣に飲酒運転の検挙者を対象としたアルコールインターロックの装着を義務化するよう陳情しました。去年12月には、車を使う事業者に対し、業務前のアルコールチェックが義務化されるなど、飲酒運転を失くす取り組みは少しずつ進んでいます。しかし、撲滅にはほど遠いのが現状です。

山本さん「飲酒運転で被害が出ている間、私たちはもっともっと頑張らないといけないなって思うんですよね。1人ではできないのでたくさんのみなさんの力をお借りしながら、できることは何でもやろうと思っています」

飲酒運転がなくなるその日まで・・・・美也子さんの訴えは続きます。