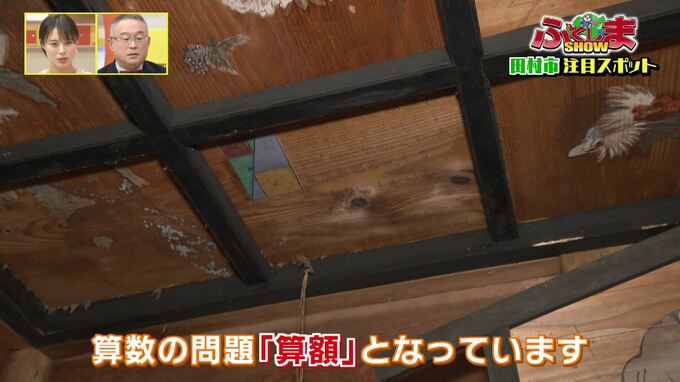

去年7月、福島県田村市の神社で「あるもの」が発見されました。

---佐久間庸軒和算保存会・仲澤市雄さん

「こちらは全国でもあまり発見されていない『和算の天井絵』です。」

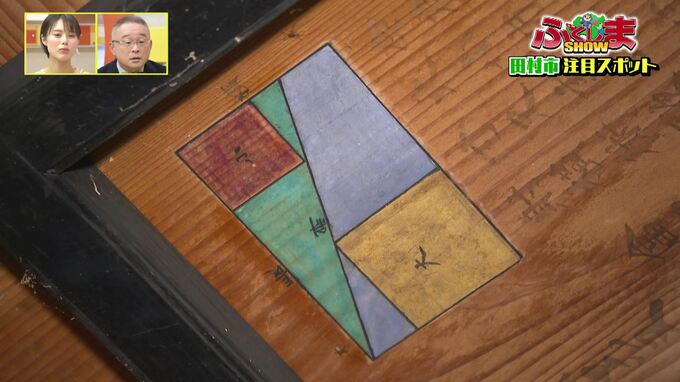

井に描かれたカラフルな図形。実はこれ田村市ゆかりの偉人と関係があるんです。

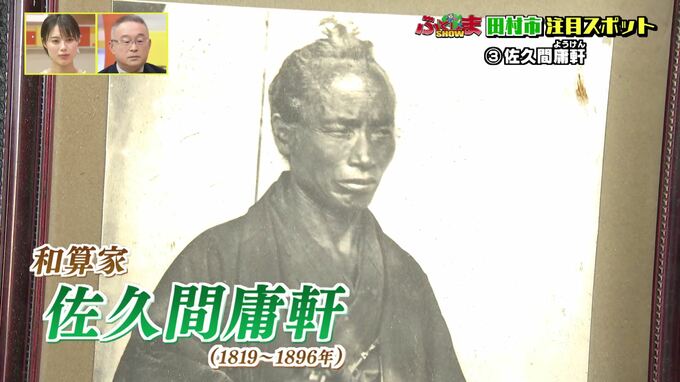

幕末から明治期にかけて活躍した和算家「佐久間庸軒(ようけん)」。

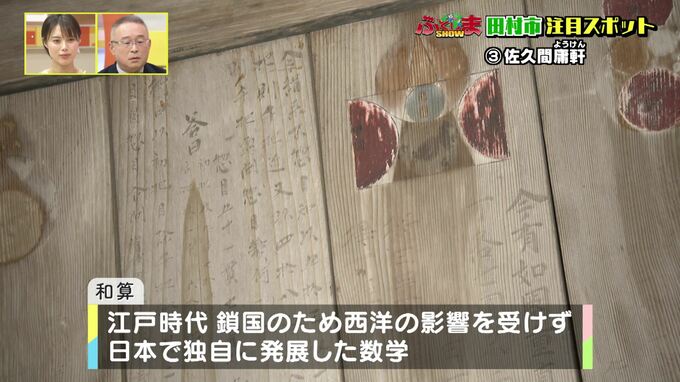

和算とは、江戸時代に鎖国のため、西洋の影響を受けず日本で独自に発展した数学のこと。現在の田村市で産まれた庸軒は、和算や数学を用いる測量の技術に優れ、指導者としても活躍。

市内に今も残る庸軒の書斎には門下生の名簿が。

庸軒は県内外の商人や農民など、2千人を超える人に和算を教えたそうです。

---仲澤さん「庸軒は数学だけでなく測量も長けていて、それを身分にこだわることなく、たくさんの人に教えました。」

郡山市発展の礎となった安積疏水(あさかそすい)。

指導したオランダ人の土木技師ファン・ドールンのもとで活躍した日本人技術者の中には、庸軒の教え子が数多くいました。

去年7月に発見された天井絵は、庸軒の息子であり、弟子でもあった佐久間広吉(ひろきち)が納めたもの。和算の天井絵は、福島と長野の2県でしか見つかっていないという、とても貴重なものだそうです。

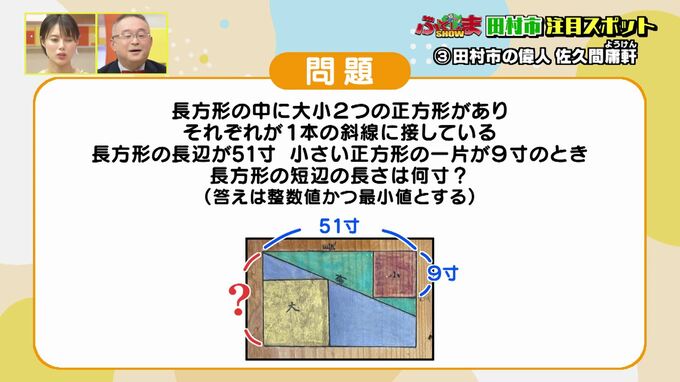

その問題は、長方形の長辺と、その中にある小さい正方形の一辺の長さから、長方形の短辺の長さを求めるというもの。現代の数学だと中学生が解ける問題だそうです(答えは最後にあります)。

※問題が見られない方は「▼問題と解答例をみる」から