能登半島地震の被災地で先月末、高知の「調査班」が現地調査を行いました。からふるでは5日からその模様を特集でお伝えしています。6日は、「住宅の液状化被害」と「被災から1か月経った今、最も困るもの」についてです。

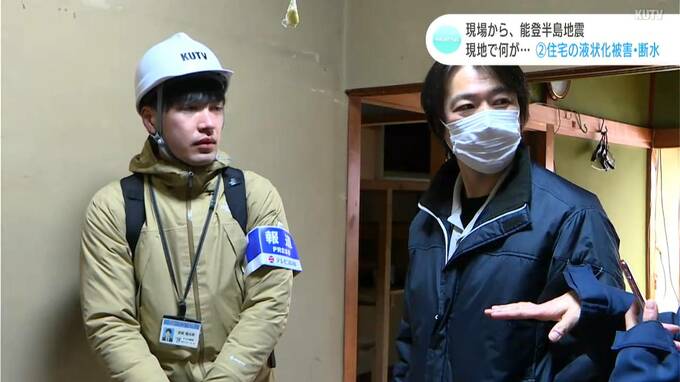

調査は、高知大学の原忠教授や県職員ら専門的な知見を持つメンバーで3日間行われ、この日は、能登半島東側の被害状況を調査しました。

(京面龍太郎アナウンサー)

「富山湾に面する富山県・氷見市に来ています。私の後ろにある、あちらの住宅、よく見ると、右側が沈んで、建物が傾いてしまっているんですね。このあたりは『液状化』による被害が特に深刻な地域でした」

大きく傾いた住宅。地震による「液状化」で、地盤が建物を支えられなくなってしまったのです。今回の能登半島地震では、震源から遠く離れた富山や新潟など広い範囲で液状化の被害が出ていて、震度5強を観測した氷見市にも、その爪痕が残っていました。

地元に住む男性が、家の中の様子を見せてくれました。この日、被災した家の後片付けをしていた左尾恭一(さお・きょういち)さんです。こちらの家は左尾さんが長年暮らした実家で、元日は左尾さんの両親が家にいて地震に見舞われたといいます。

(左尾恭一さん)

「両親が隣の座敷で過ごしていて、地震があった時に、両親が、テレビが倒れないように支えに行こうかなとしたんですけど、動ける状態ではなくて、本当に、どこかにしがみついていなければ、とてもじゃないけれど居られない状況でした」

幸い、両親にけがはありませんでしたが、その直後から家に“異変”が生じていました。

(左尾恭一さん)

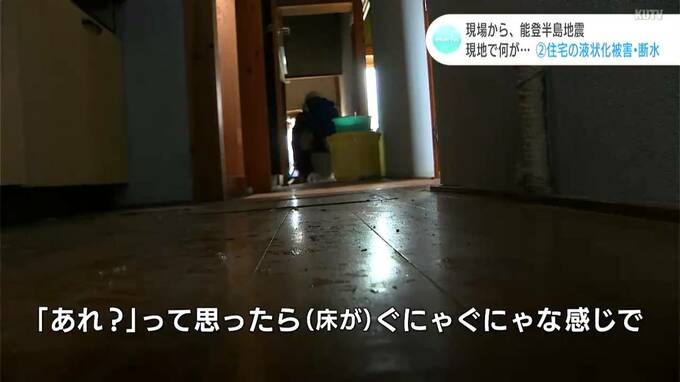

「揺れが終わってから、今度、(両親は)平衡感覚が無くて、『あれ?』って思ったら、もう(床が)ぐにゃぐにゃな感じで。(家の中を)移動していると『気持ち悪い』と…」

液状化で家が傾いてしまったのです。

(高知大学 原忠 教授)

「建物そのものの基礎が傾いてしまっているので、床面が傾いてしまっている。こうなってしまうと、住んでいるときにご気分が悪くなってしまうんですね。なかなか住み続けるのは難しい状況だと思いますね」

(京面龍太郎アナウンサー)

「地震の揺れがあったすぐ後に、家が傾き始めたという感じ?」

(左尾恭一さん)

「ええ、…で、私が(近くの)自分の家にいたんですけど、その時に心配で(両親に)電話したんです。電話すると『家が割れた』って…」

「家が割れた」と感じた。一体どういうことなのか。家の中で特に激しく傾いた場所で検証してみます。廊下にゴルフボールを置くとボールは画面左側に向かって転がり、この方向に建物が傾いていることがわかります。

しかし、少し先の廊下にボールを置くと…先ほどとは反対の方向にボールが転がりました。

(高知大学 原忠 教授)

「傾き方向が、向こう側とちょっと違うんですね。(家の)真ん中に向かって傾いている感じですね。こういう『V字型』に…」

(高知大学 原忠 教授)

「保険は入られていました?」

(左尾恭一さん)

「いや、ここら辺(近所)の人はほとんど入っていないんですよ…」

(高知大学 原忠 教授)

「そうすると、これ『自力再建』になってしまいますね?」

(左尾恭一さん)

「そうです。…でも、再建するより、正直、潰した方が…」

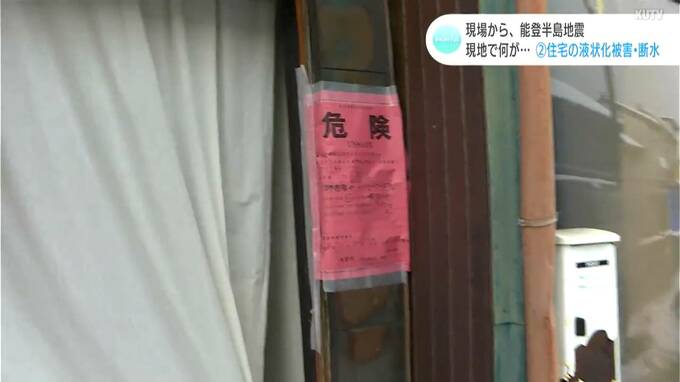

地震による「倒壊」は免れても、この地区では多くの家が左尾さんと同じような被害を受け、「応急危険度判定」で、立ち入ることが危険な「赤色」の紙が貼られていました。

(左尾恭一さん)

「こういう経験をすると、怖くて住めなくなっていくと思うんですよ。そうすると、ここの人達、みんな出ていくんじゃないかな、って…」