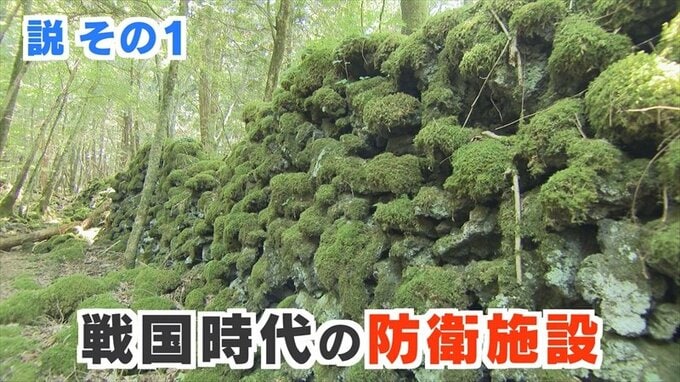

■ 説その1:戦国時代の防衛施設

本栖という土地は現在でも静岡県との県境で、昔から駿河と甲斐の関としての重要な場所で、弧を描く石塁の内側には本栖集落がありました。

そのため、街道の要所である集落を駿河からの侵攻を防ぐために造られたとの考え。

■ 説その2:江戸時代に獣害を防ぐための「しし垣」

集落を取り囲む形で耕作地が形成されているので、樹海に生息する獣から作物を守ろうという考え。

■ 説その3:集落を溶岩流から守るための防護壁

864年(平安時代)にあった富士山噴火による青木ヶ原溶岩流と同規模の溶岩流が発生した場合、集落が飲まれないように壁を造ったという考え。

しかし、どの説も決め手には欠けていると言います。