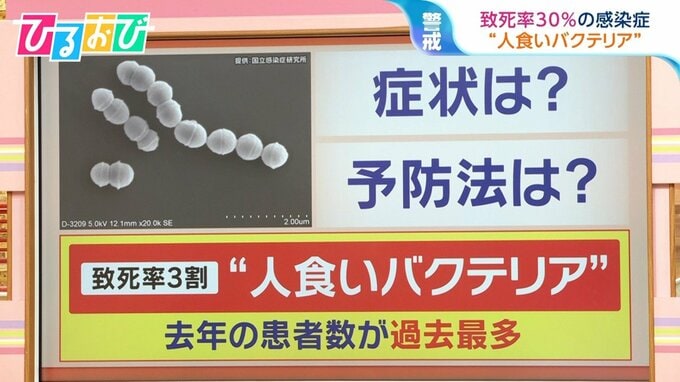

最近耳にする機会が多い“人食いバクテリア”。

致死率30%と非常に恐ろしい感染症ですが、一体どんな病気なのでしょうか。

症状は?注意すべきことは?

順天堂大学医学部准教授の齋田 瑞恵氏に聞きました。

「極めて致死性の高い感染症」

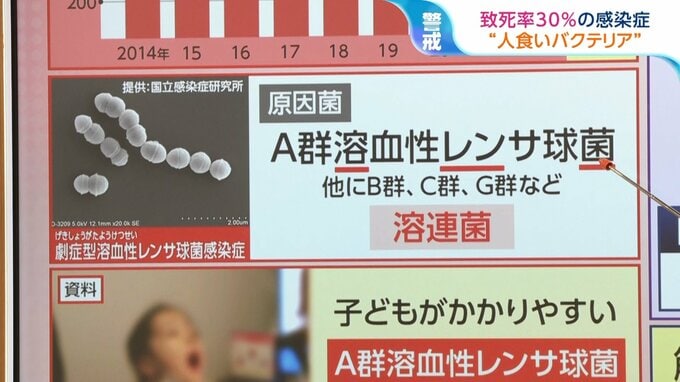

“人食いバクテリア”の正式な名称は「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」で、日本では1992年に初めて報告されています。2023年が941人で過去最多の感染者数となっています。

原因となる菌は「A群溶血性レンサ球菌」が主なもので、他にB群、C群、G群などがあります。

子どもがかかりやすい「溶連菌感染症」というものがありますが、実はこちらも「A群溶血性レンサ球菌」によるもの。

「溶」「レン」「菌」をとって、「溶連菌」と呼ばれているのです。

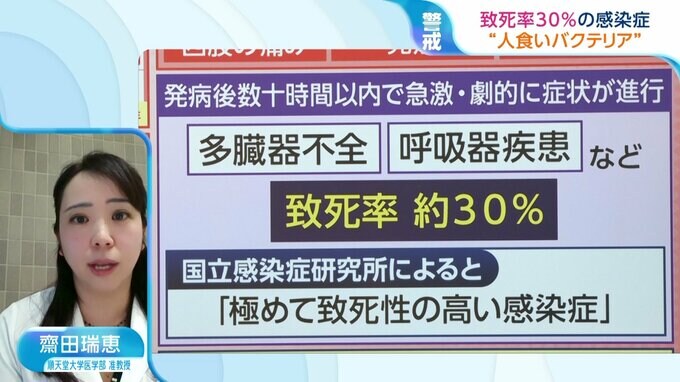

「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」は特に30歳以上の大人に多いのが特徴で、主な初期症状は▼四肢の痛み▼発熱▼吐き気など。

発病後数十時間以内で、急激・劇的に症状が進行していき、多臓器不全や呼吸器疾患などをひき起こし、致死率は約30%にのぼります。

筋肉周辺の壊死を引き起こす場合もあることから、‟人食いバクテリア”と呼ばれています。

国立感染症研究所は「極めて致死性の高い感染症」としています。

順天堂大学医学部 齋田瑞恵准教授:

30%ぐらいの方が実際に死亡してしまいますので、受診した際には本当に早急な対応が必要です。

恵俊彰:

うちの子どもも、よく溶連菌にかかったんですけれども、風邪のような症状でも溶連菌だとわかると抗生物質が特定できるからちょっと安心できるようなところもあったんですが、怖いんですね。同じなんですか?A群溶血性レンサ球菌って。

順天堂大学医学部 齋田瑞恵准教授:

ほとんど同じで、「劇症型」というタイプになると、‟人食いバクテリア”という病態になっていきます。

恵俊彰:

子どもがよくかかるじゃないですか。子どもも非常に危険ということなんですか?

順天堂大学医学部 齋田瑞恵准教授:

“人食いバクテリア”については、子どもの方が軽症で済むと言われています。大人の方が劇症型しやすい。

(溶連菌で)処方される抗生物質は扁桃炎などと同じですが、飲む期間が10日間と長いんです。良くなったからと途中でやめずに飲み切るのが大事です。

恵俊彰:

劇症型になるのは、途中から変わってくるんですか?

順天堂大学医学部 齋田瑞恵准教授:

劇症型というのはいわゆる壊死によって起こりますので、一番多いのは足の症状なんですね。足の筋肉などが壊死することによって、場合によっては足を切断することが必要になってきます。