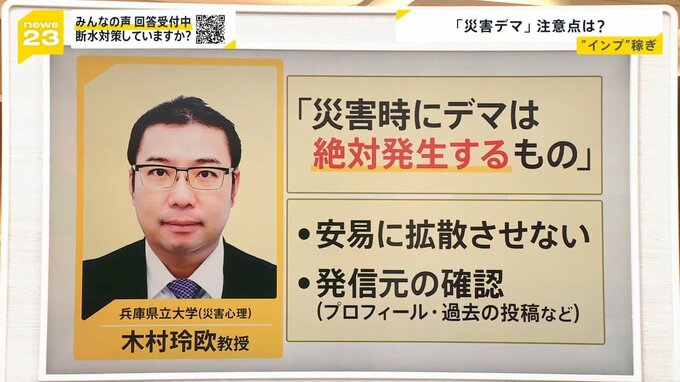

「災害時にデマは絶対発生する」という心がけも必要

NEWS DIG 久保田智子編集長:

では、拡散しないようにするために、私たちに何ができるのでしょうか?

▼「災害時にデマは絶対発生するもの」と考えて、安易に拡散させない。▼発信元(プロフィール・過去の投稿など)の確認をするなどの心がけが必要だということですが、私たちもすごく考えながらやらなくてはいけないんですね。

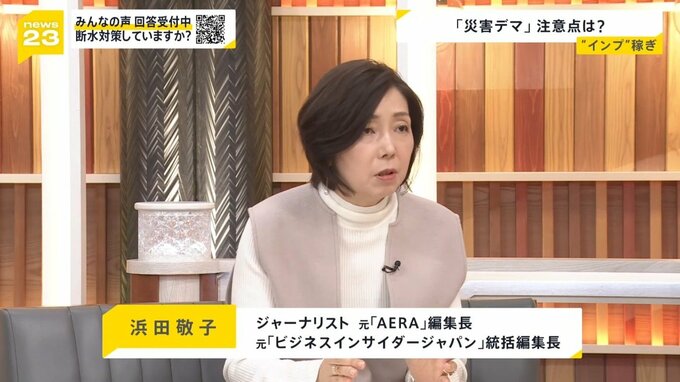

ジャーナリスト 浜田敬子さん:

デマをなくすことって、結構難しいと思うんですよ。なので、たとえばXではなくて別の安心なプラットフォームをつくる。

自治体によってはLINEを使って、こういった災害が起きたときに、給水所の場所とか避難所の情報とか仮設住宅の申し込みとかをどうするかという災害情報を、「ちゃんとここに来てみてください」というものをつくっていたりするんですよね。

やはり安心な情報、たとえば「ここの情報は大丈夫」というなプラットフォームを、きちんと普段から構築しておくというのも一つ大事だと思います。

今回「意外だった」と言ったらあれなのですが、今デジタルの情報を私たちは毎日受け取っていますけれども、停電したりとかテレビの電波が届かなくなったりして、一番役に立ったのは電池で聞けるラジオだったんですよね。もっといえば、避難所の紙の新聞。

なので電気が届かない、たとえば携帯も充電できないというときに、皆さんすごく情報過疎のなかで不安になったとおっしゃっていたので、別の手段を常に確保しておく。紙の新聞を残しておくとか、ラジオでしっかり情報を届けるとか、そういうことも必要なのかなと思いました。

藤森キャスター:

この貴重な現場での情報、見極めが難しいですね。

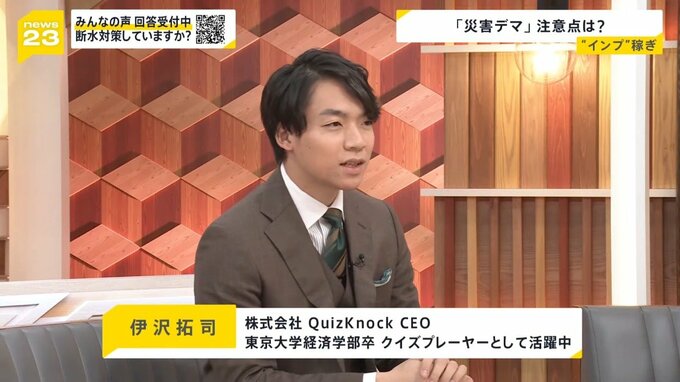

株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:

そうですね。やはりX、Twitterとかのいいところとしては、自分がフォローをしていなくてもリツイートとかで情報が回ってくるわけですよね。

そういったメリットがあったなかで、仕様変更でそういったデマが回りやすい、悪意が届きやすくなってしまったというのは非常に残念なことですし、対応を求めたいところです。

あとは、悪意なきデマというのを我々がいかに広げないかというのは、すごく大事になっていきますよね。

発災時に特に目立つのは、インフルエンサーとか有名な方が、もちろん善意でやっているんでしょうけれども、自分の持っている災害対策情報とか過去の経験を、すぐさまツイートされるというのが散見されます。

しかし、社会的な責任を持って発信できる立場でない人が、自分由来の情報を流してしまうということが、果たしてその場でふさわしいのかというのはありますよね。

正しい責任と、そして調査能力を持ったメディアの方が投稿したようなものが広がりやすいように、タイムラインとか情報をあけておくということも一つ考えなければいけません。

もちろん、いろんな方が善意で投稿されるのがSNSのいいところだとも思うんですけれども、よく考えたときに必要な行動、善意ってそれなのかなというのは、我々発信者もそうですし、SNSを利用する立場の人間としては一回考えなければいけません。

「自分がつぶやくことだけが正義じゃないよ」というのは、考えるべきことかなと思います。