災害が発生する度に拡散される「デマ情報」。今回の地震発生直後にもSNSで根拠のないデマが一時拡散されましたが、実は時間の経過に伴い「広がりやすいデマの内容が変わる」といいます。なぜデマは広がるのか、そしてどう対策していけば良いのか。防災心理の専門家に聞きました。

意図的なデマ投稿、なぜ?「X」仕様変更の影響か

藤森祥平キャスター:

情報の管理、使い方についても注意が必要です。実はデマ情報、悪質なものも含めて、段階を追って広がり方が変わってくるそうなんですね。

NEWS DIG 久保田智子編集長:

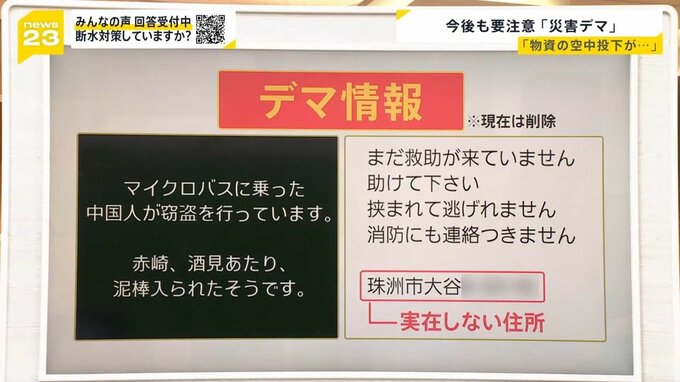

まずは地震発生直後ですけれども、SNS上には「中国人が窃盗を行っています」ですとか「まだ救助が来ていません」と書いてありますが(※現在は削除)、記されていた住所は実在していなかったり、一部でさまざまなデマが拡散されました。

藤森キャスター:

こうして、命が救われる機会を奪うような格好になっています。これを何とかしなければいけません。

株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:

拡散をするという善意にも慎重にならなければいけないというのは、非常に世知辛いというか、つらいことですよね。

NEWS DIG 久保田智子 編集長:

これらの投稿は、すでに多くが削除されているということですが、実はこれからも新たなデマに注意が必要だということなんです。

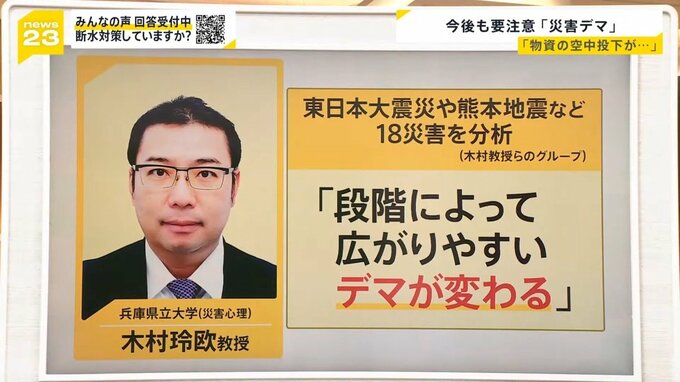

災害心理が専門の兵庫県立大学の木村玲欧教授らのグループが、過去の災害を分析したところ、「段階によって広がりやすいデマが変わる」ということがわかってきているんです。順を追ってみていきます。

▼発生直後に関しては、また災害が来るですとか、その原因に関するデマが広がりやすいそうです。

▼被害発生時には、先ほど紹介したような、被害状況についてのデマが出やすいということです。

▼そして今、支援が広がろうとしていますよね。このタイミングからは、たとえば「(政治家)が○○と発言。資質に欠けている」ですとか「物資の空中投下がなされるようだ」などの、災害の対応に関するデマが広がりやすくなるそうです。

▼復旧・復興が進んでいくと「(場所)に行けば何でももらいたい放題だ」ですとか「避難所を出たら仮設住宅への入居資格なくなる」など、避難所の生活、被災者の暮らしに関するデマが広がりやすくなるということなんですよね。

藤森キャスター:

本当に敏感な部分に対しての誤った情報です。

喜入友浩キャスター:

そもそもなぜ、こういったデマが生まれてくるのか。その背景も気になります。

NEWS DIG 久保田智子編集長:

SNSですとか、投稿されるものを見ると、噂レベルのものってどうしても出てくるんですよね。

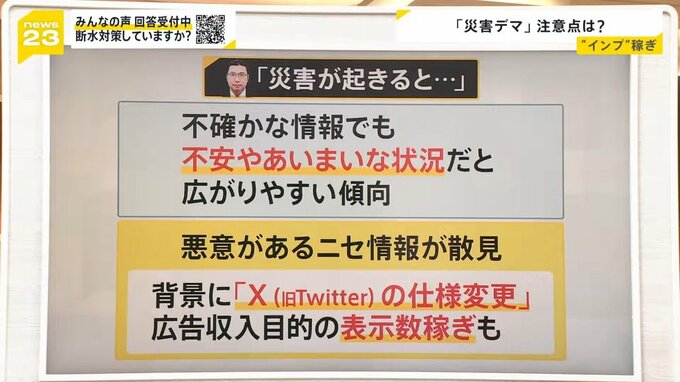

ただ、そういう不確かなものでも、災害が起きると、不安やあいまいな状況のなかにいると広がりやすくなってしまうということで、結果デマになってしまうということもあるようです。

そして今回特徴的なのが、悪意があるニセ情報が散見されているということで、意図的なデマが出てきているということなんです。

背景には何があるのかというと、X(旧Twitter)が仕様変更されましたよね。広告収入目的の表示数稼ぎもあるのではないかと、木村教授は指摘をしているということです。