能登半島地震の被災地に派遣されていた高知赤十字病院の災害派遣医療チーム=DMATのメンバーが高知に戻り、活動を報告しました。病院も被災する中、いかに医療提供体制を維持するかが課題です。

活動報告をしたのは高知赤十字病院のDMATとして石川県穴水町(あなみずまち)で活動した5人です。11日に高知を出発し、12日から17日までの6日間、穴水町の保健センターで、病院支援を行いました。

支援したのは14人の医師が常勤する穴水総合病院。主に救急患者の受け入れと、入院患者の転院調整・搬送などの業務にあたりました。

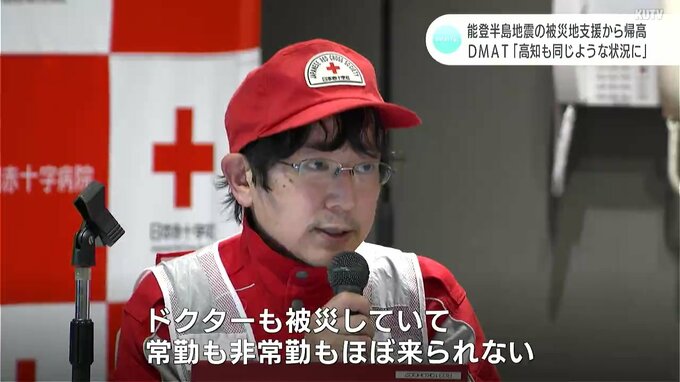

(山﨑浩史 医師)

「給水としてはあるが上水道は使えないので、水を使う業務、透析、手術もできない。ドクターも被災していて、常勤も非常勤もほぼ来られない。なので、ずっとドクターは泊まり込み、ドクターの支援もないような状況」

この病院では当初60人ほどの入院患者がいました。しかし、医療提供体制に限りがあること、手術など高度な医療が難しいこと、そして、避難生活で体調を崩したり感染症にかかったりして搬送されてくる患者の増加が予想されることから、規模の大きな病院への転院調整が重要な業務だったといいます。

(山﨑浩史 医師)

「避難所、施設、高齢者が非常に多い。ほとんど70歳以上の方で、毎日、90代の方が避難所で熱が出たとか、足腰がたたないとか、新型コロナ、インフルエンザの方もいる。そういう方を転院、搬送という対応をしていた」

大きな障害となったのが、道路状況です。患者の搬送時には、余震の影響や渋滞、路面状況の悪化などが課題となりました。また、病院スタッフの中にも自宅が倒壊した人も多く、病院内で家族で避難生活をしながら働くスタッフもいたといいます。

(岡林正 看護師)

「(病院の)5階で家族で生活して、病棟がある3階、4階に出勤して、また5階に帰る。プライベートも仕事も、病院で完結している状況、非常にストレスがたまっていた。夜9時くらい、ナースステーションで(スタッフの)子どもがテレビを見ながら病院に普通にいる。僕らからしたら考えられないような状況だが、それが日常になっていて、何らかのサポートがいると感じた」

災害時には、病院も被災します。地域の中核となる病院でも影響は少なくなく、高知でも同じような状況に陥ることもあると、山崎医師は指摘しました。

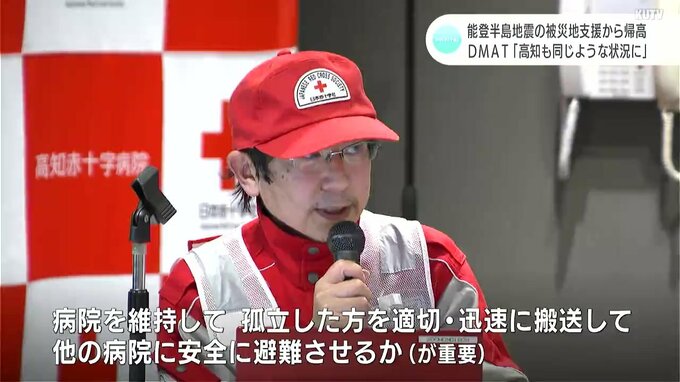

(山﨑浩史 医師)

「高知県の山間部、津波で孤立しても同じような状況が起こる。水、電気も不通になるだろうし、道路状況も悪くなる。そういう状況の病院をいかに支えるか、病院を維持して、孤立した方を適切・迅速に搬送して他の病院に安全に避難させるか(が重要)」

高知赤十字病院では、日赤救護班を調整するコーディネートチームも、18日、被災地から戻りました。1月中に、別の救護班も、現地で災害医療にあたることになっています。