2024年、日本経済が力強さを取り戻すカギはどこにあるのだろうか?

2024年の日本経済の行方 カギ握る3つの要素から

地震や事故による不安が日本列島を覆った2024年の始まり。

2024年初めての取引で、日経平均株価は一時700円以上下落し、市場に動揺が広がりかけたが、週明けになって、バブル崩壊後の最高値を連日更新。1月11日には終値で3万5000円を超えた。

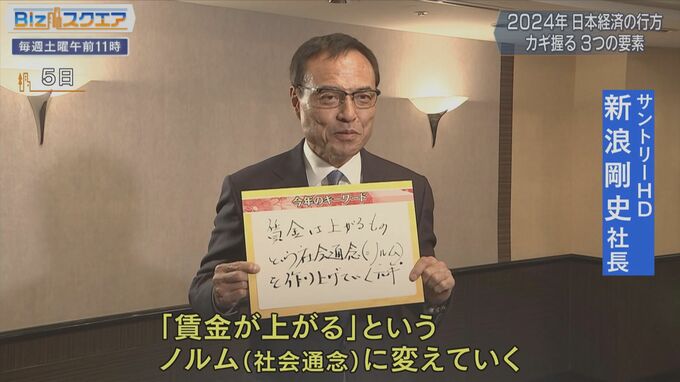

サントリーホールディングス 新浪剛史社長:

「賃金が上がる」というノルム(社会通念)に変えていく。その年にしていきたい。

三井不動産 植田俊社長:

(平均賃上げ)10%を目指したいと思います。

大企業に賃上げの機運の高まる中、物価と賃金の好循環が実現し、経済の体温といわれる金利が復活する時代がようやく訪れるのだろうか?

日本銀行 植田和男総裁:

賃金物価がバランスよく上昇していくことを期待したい。

岸田文雄首相:

所得増成長の好循環による新たな経済へ移行する大きなチャンスを迎えています。

2024年、日本経済の行方を占います。

――2024年の日本経済の課題を伺っていきます。今年のキーワードは?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

「値上げ 賃上げ 利上げ」。上げるというキーワードですが、まずはありがたくないですが、まずは「値上げ」。やはり今年も続く。食料品は少し鈍化するみたいな見方ありますが、総じて値上げ。さらにそれを受けて岸田政権は分配政策、賃上げを推進すると。これは日銀が一番注目しているもので、それを見極めて、いよいよ「利上げ」に植田総裁は動くのでないでしょうか。これが特に年前半なのですが、中心的なテーマになると思っています。

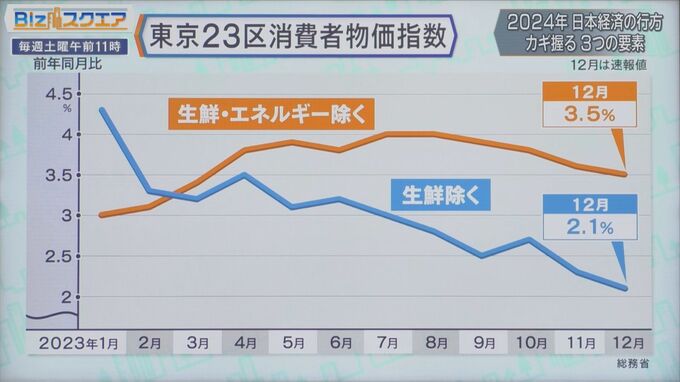

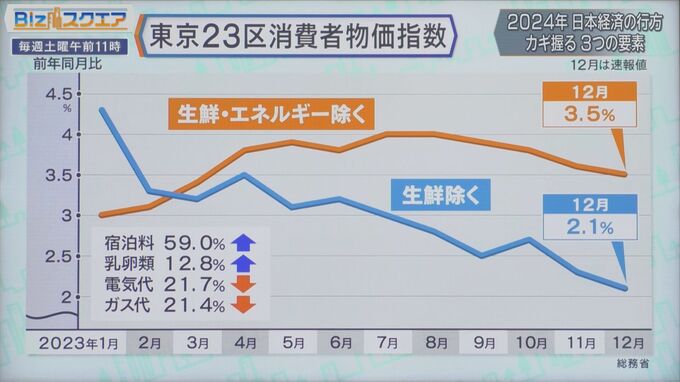

――12月の東京23区「消費者物価指数」速報値が出ました。生鮮食品を除く総合指数は2.1ということで、だいぶインフレが落ち着いてきました。ただ、エネルギーと生鮮食品を除くいわゆるコアコア(物価)指数の方は3.5%と高止まりしてるという状況。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

物価の下の青い方が、コア指数という日銀が注目しているものですが、これは鈍化しています。輸入物価が下がって、財の部分が下がってるのでここまで来てるのですが、私はもうすぐこれさえ下げ止まるのではないかと思っています。これは2023年12月の速報値ですが、2024年になると変わってくるのではないかと見ています。

――物だけでなく、サービスも上がっているということもあるのですか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

サービスだけで見ると今、2%の物価上昇と、久方ぶりで大変高くなっていますが、それがさらに高くなり、今、下げの要因になってるエネルギーは下がり続けると思います。輸入材の部分というのは下げ止まりで、2024年前半はこれがリバウンドして、物価上昇になるのではないかと思います。

――日銀は「物価上昇率は下がってきて2%に近づいていくのではないか、あるいは下手したら下回るのではないか」という経路を描いていますが、必ずしもそうではない?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

欧米の物価上昇率も少しずつ上がってきていますし、日本では為替の影響があって、去年の今頃は128円まで円高が進んだので、145円だと10%以上円安になります。これがボディーブローのように物価上昇の方に向かうのではないかと私は予想しています。

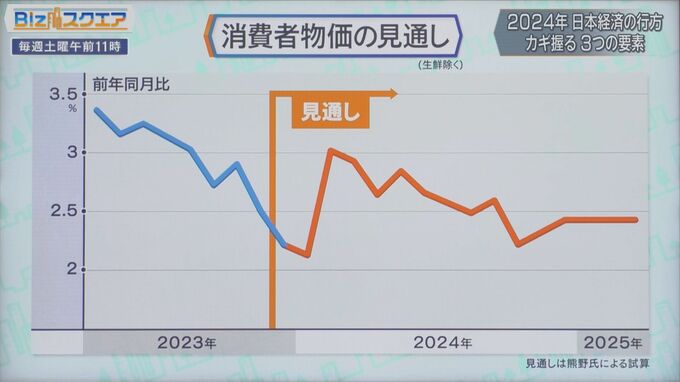

――消費者物価の今年の見通しのグラフを見てみましょう。2%近くまで下がってきてますけれども、さらにこれがポンと跳ねてくるのですか?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

タイムラグがあるのでよくわからないですけども、やはり2024年の前半は、2%台の後半、そのぐらいまでプラス幅が拡大し、割に高いですから2%に今すごく近づいてますが、2%を安定的に上回るような状況が年央から年末にかけて進んでいく。政府の経済見通しが年度でいうと、2023年度は3.0%で、2024年度は2.5%で結構高い。それより民間予想はちょっと低くて2.08%です。私は政府の予想ぐらいは物価上昇するのではないかと思います。

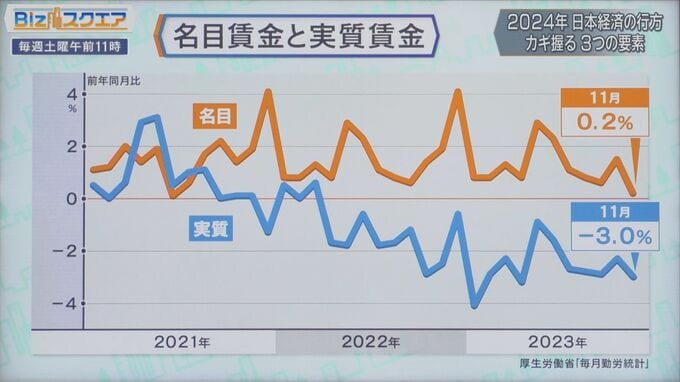

実質賃金のデータも出ている。11月の名目賃金は前の年の同じ月と比べて0.2%増えた。

一方で物価の変動を反映した実質賃金は3.0%減り、20ヶ月連続の減少となっている。

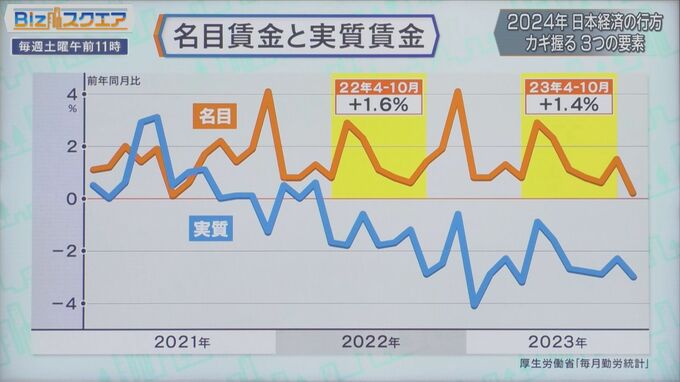

――2021年の4月からと、2022年の4月から10月と、2022年の4月から2023年の4月から10月を比べると、名目賃金の上昇率は鈍ってきてるんですよね。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

少し伸び悩んでいる。岸田総理は実質賃金をプラスにして、好循環と常に言っていますが、実質賃金はマイナスだったら、必ずしも好循環ではないのでは。マイナスがゼロぐらいになるまでは、好循環に近づいていくといいますが、本当はプラスにならないと生活実感が良くならない。なので、政府にとっては非常に厳しいデータだと思います。

――好循環というからには、実質賃金がプラスになって、それで消費が拡大して、経済が成長していくという社会が継続的に続くのがゴール?

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

岸田政権の政策には足らないものが2つあって、1つは実質物価と名目物価の差分を見てみると、3%ぐらいと物価上昇しすぎている。賃上げが2%ぐらい行っても、マイナスに沈んでしまう。日銀が利上げして、円安を円高にすることで物価上昇を1%台とか2%近くまで縮めていかないと実質賃金がプラスにならないっていうことと、生産性を上昇させないと実質のプラス、本当の実入りの部分は増えない。この辺が岸田政権の政策には不在だと思います。