阪神・淡路大震災の教訓は生かされたか?

(大石邦彦アンカーマン)

そうですね、私は入社1年目だったんですけれども。地震発生から10日ぐらい経って現地に入って1週間ほど取材を重ねてきました。現地に行って驚いたのは、もうとにかく怪獣のようなものがやってきて街を破壊したんじゃないかと思うぐらい目茶苦茶だったんですね。

阪神高速道路が倒壊してバスが落下寸前で止まっていたり、こういう状況が至るところに広がっていました。古い木造住宅は地震にもろいというのは知っていたんですけれども、コンクリートには安全神話があったんですね。

ところが、コンクリートの建物がもろくも崩れていた。

そして、コンクリートの中にある鉄筋が、むき出しになっているのを見て、本当に驚きました。やはりコンクリートでも耐震をしなければいけないんだということを改めて痛感した、そんな取材でしたね。

(夏目)

大石さん、私達は阪神・淡路大震災から多くの教訓を学びました。その教訓というのは現在活かされているんでしょうか?

(大石)

そうですね、そのあたりを見ていきたいんですけれども、あれから29年が経ちました。

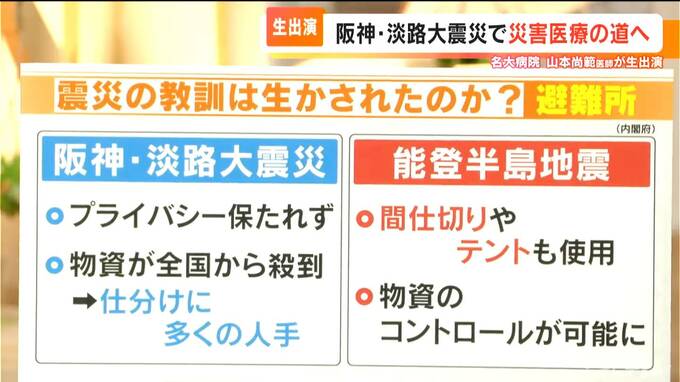

まず避難所から見ていきましょう。阪神・淡路大震災の避難所にも行きましたけれども、間仕切りなどはなくてプライバシーは保たれていませんでした。

今は、間仕切りなどは段ボールでできています。場所によっては、テントなども使われています。

そして物資なんですが、当時は義援物資という言い方をしていました。これが全国から集まったんですが、集まり過ぎました。中には使えないものもあったり、賞味期限切れの食料もあったりしたんです。この物資があまりにも多かったので、仕分けに多くの人手が必要だったため混乱していました。

今はどうかというと「物資は個人で送るのはやめてください」と呼びかけたりして、物資のコントロールがある程度可能になっている。このあたりがだいぶ違うなと思います。

(夏目)

山本さん、そのあたりは現地で避難所をご覧になっていかがでしたか?

(山本)

確かに大石さんが言われたように、そういった改善が30年前よりはあるという一方、今回「チャント!」でも報道していただいていますけれど、道路が悪かったということで対応が少し後手に回ってるところがあるんですね。

ですので例えば、民間のヘリコプターが先に食料の配達ができているけれども、なかなか公のものが届かないとかですね、それから段ボールベッドみたいなものも今はあるんですが、それの搬入も1週間ぐらい遅れているというようなことがあります。

新しい災害、過疎地・山間部での災害に対して、まだ弱いところがあるなということを今回感じました。

(夏目)

避難所で言いますと、災害関連死を防ぐという意識も当時と今では、だいぶ変わったのかなと思うんですがいかがでしょうか?

(山本)

そうですね、一つ大きな違いは阪神・淡路大震災の頃に比べると、かなり日本の高齢化が進んでいるわけですね。ですから避難所でも弱い方が増えているんです。私が行った福祉施設も放っておけば1週間で次々と人が死んでしまうのではないかというような状況だったんですね。そういう意味では、超高齢化社会における災害というものに、我々がどう立ち向かっていくのかという新しい課題、これが今突きつけられていると思います

(夏目)

避難所では感染症対策も課題となっています。そのあたりはどうでしたか。

(山本)

これは残念ながら新型コロナやインフルエンザというのは流行ってしまっていて、あっという間にやはり広がっていくんですね。

今は少しずつ前よりは良くなってきていますが、これも水がないという状況だと手洗いが十分にできなかったりして、ノロウイルスなども極めて流行っている状況です。

ですので、改善はされているんですけれど、まだ見直さなければいけないところが色々とあるのではないかなと思います。