地元では当たり前だったことが、通じないことってありますよね。「都道府県あるある」を大調査しました!

都道府県あるあるを大調査

熊崎風斗キャスター:

都道府県ごとの特有のあるあるを見ていきます。

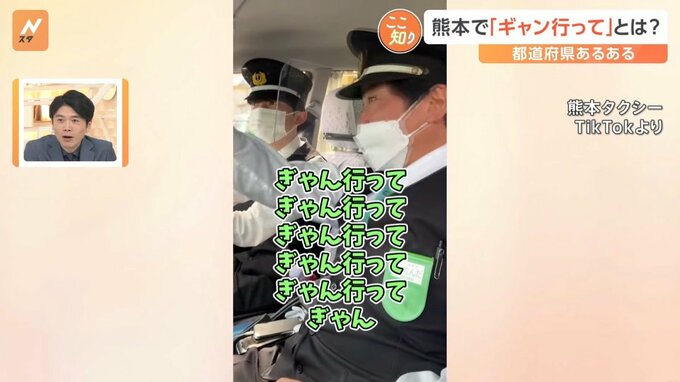

熊本県のあるあるです。道案内が「ギャン行ってギャン」。結構「ギャン」で説明するということです。

例えば、タクシー乗った時に「ギャン行ってギャン行ってギャン」みたいな感じで、手と一緒にやったりすることが結構多いです。

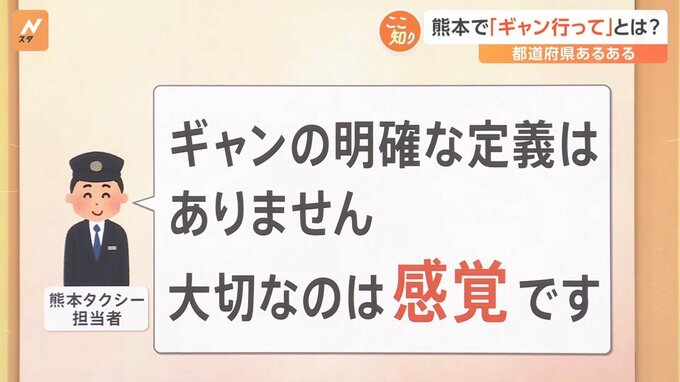

熊本タクシー担当者は「『ギャン』の明確な定義はありません。大切なのは“感覚”です」と話していました。

次は群馬県あるあるです。11から20の数え方が独特で、リズミカルというか語尾が上がってる感じです。

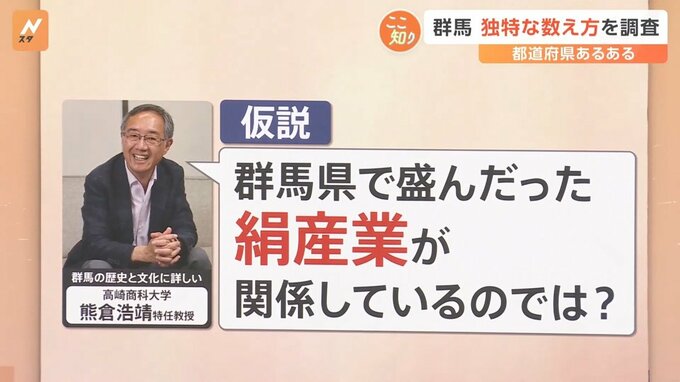

なぜこうなっているのか、群馬の歴史と文化に詳しい高崎商科大学の熊倉浩靖特任教授に伺いました。仮説ですが、「群馬県で盛んだった絹産業が関係しているのでは?」ということでした。

先生が見せてくれたのは繭から糸を作る座繰り機という道具で、この座繰り機は回すときのリズムというのが非常に大切なんだそうです。数を数えながら回しているうちに、この独特のリズムが生まれたのではないかということを熊倉教授は仮説として立てています。

ちなみに座繰り機というのは昔は一般の家庭にも普通にあったということで、そのリズムが定着しやすい環境下にあったということです。

21以降は普通に戻るそうです。20までぐらいで1回巻き終わるからなのではないかということを熊倉教授はおっしゃっていました。