能登半島地震の被災地へ派遣された医師が避難所を巡回。避難所では生活環境の悪化が課題となっていて、その影響は子どもや乳児にも及んでいます。

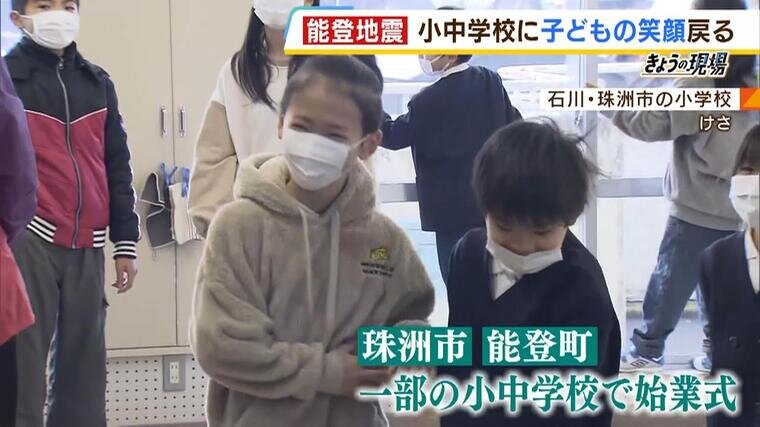

石川県珠洲市と能登町の一部の小中学校では1月11日、始業式が行われました。再会を喜ぶ子どもたちの姿も見られます。

(能登町の中学生)「本当に安心しました。先生とか友だちとか無事で顔が見られたのでよかったです」

久々に学校に戻った子どもたちの笑顔。その一方、石川県では災害関連死が8人報告されるなど、避難所の生活環境の悪化が課題となっています。

避難所で診察する医師「入浴できないなどの負荷もケアしないといけない時期」

輪島市内の避難所。巡回するのは、日本赤十字社京都府支部の病院から派遣されたメンバーです。

(医師)「体調悪い方いらっしゃらないですか?大丈夫ですか?」

日本赤十字社では全国から55の救護班を派遣(1月10日午前10時時点)。現地での対応にあたっています。

(被災者)「こんなせき出たことないのにね…」

(看護師)「乾燥していますからね、お部屋」

(被災者)「せき止めも整腸剤も、飲んだことない薬を飲むものだから腹が痛い」

1週間以上続く避難生活。先行きの見えない状況に住民たちの不安は拭えません。

(被災者)「ここからその後どうなるのか、それが一番心配です」

診察する医師は次のように話します。

(舞鶴赤十字病院 大石泰佑医師)「最初は悲しいところから精神的にきて、お風呂に入れないなど負荷がかかってくる時期になりますので、そのケアもそろそろ始めないといけない時期に入っていると思います」