「梅若菜 丸子の宿の とろろ汁」

穏やかな春先の旅路で足を止め、旅人が精がつくとされているとろろ汁を味わうという、のどかな風景を描写した松尾芭蕉の句は、江戸時代から静岡市駿河区の丸子地区が宿場町としてにぎわい、峠を越える前のスタミナに、また、峠越えで疲れた体へのエネルギーチャージに「とろろ汁」が人気だったことを伝えています。

「とろろ汁」は現在でも静岡県中部の郷土料理として広く親しまれています。粘り気の強いイモをすりおろし、「だし」で伸ばしただけの「とろろ汁」。しかし、静岡県には実に幅広いレパートリーが存在しているのです。

長芋と自然薯はどこが違うか知っていますか?

まずは、とろろ汁に使われる「ヤマノイモ」の種類について、とろろ汁について研究を続ける静岡県立農林環境専門職大学教授の前田節子さんに聞きました。前田さんによると国内のヤマノイモは4つに大別できるのだとか。「長芋群、銀杏芋群、つくね芋群の3種類があります。それに自然薯が加わり、ヤマノイモと総称します」と説明します。

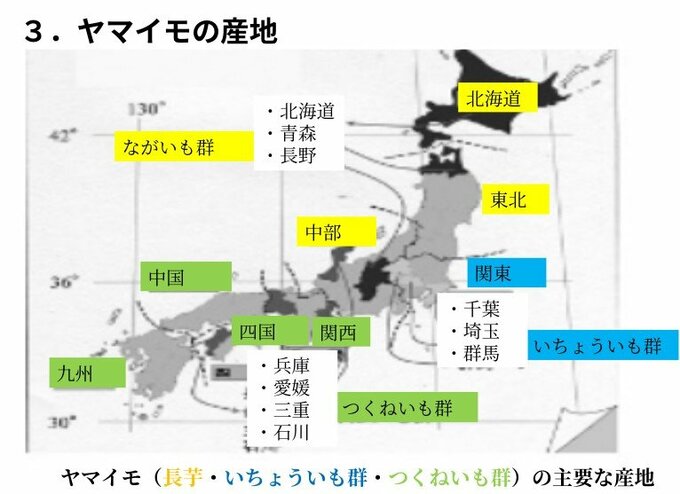

スーパーでよく見かけるのが「ながいも群」です。主に北海道や東北から中部地方で生産され、粘りはそれほど強くないのですが、棒状に成長し収穫性が高いことが特徴です。

「いちょういも群」は銀杏の葉のような形で、関東地方などでよく栽培されていて、粘りは長芋より強く、中程度だということです。

関西から中国、四国、九州地方で盛んに作られているのが、大人の拳のような塊状の「つくねいも群」で、粘りはさらに強くなります。

最後は日本の在来種の自然薯。粘りが最も強い品種だということです。

前田さんは静岡県では粘りが強い自然薯が好まれるため、味噌汁のようなしっかりとした味わいのだし汁を入れて延ばしてちょうどいい口当たりに調整し、粘りが少ない長芋を使う地域では、醤油や卵で十分な口当たりになったのではないと考察しています。