能登半島地震の発生から10日で10日目、被災地では避難所における感染症の拡大が懸念されています。

いち早く長崎から被災地に入り、感染対策の活動にあたった長崎大学病院の泉川公一教授に現地の状況を聞きました。

石川県によりますと能登半島地震による死者は10日午後2時現在、206人で、安否不明者は52人。避難者は2万5千人以上に上っていて、避難所では感染症の拡大が懸念されています。

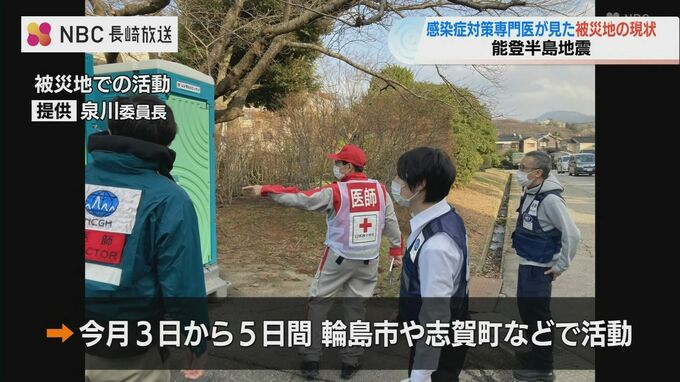

長崎大学病院の泉川教授は「日本環境感染学会」の「避難所での感染対策チーム」の委員長として、今月3日から被災地に入りました。そこで目の当たりにしたのは、避難所の衛生環境の厳しさでした。

日本環境感染学会 災害時感染制御検討委員会 泉川公一委員長:

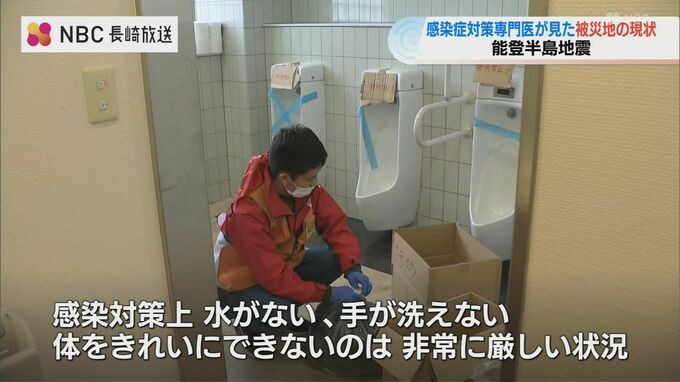

「総じて問題なのはやっぱり断水があって、避難所自体では、いわゆるトイレの管理は非常に難しいですね。感染対策上やっぱり水がない、手が洗えないとか、体をきれいにできないってのは非常に厳しい状況にあると。

それに対して、いろんな感染対策物資であるアルコール、手指衛生剤、消毒薬、こういったものを届けてあげたいけれども、交通のアクセス──道路が寸断されたりしてるので届かない(という状況)」

泉川教授は避難所でアルコールでの正しい消毒の呼びかけや、感染対策の隔離区域を設置する活動にあたりました。

その中で、過去の大規模災害時と比べると、避難所の“衛生意識”が高まっているのを感じたといいます。

泉川公一 教授:

「どの避難所にもアルコールが置いてあって、これがやっぱり使えるようにしてあるんですよね。数は少ないんですけれど。

それはやっぱり熊本(地震)の時にはあまり見かけなかったですね。コロナの影響でそういった啓発がかなり自主的に行われてるっていうところが大きな違いなのかなと思います」

その上で、災害時の感染対策で大切なのは「日頃からの備え」だと泉川教授は話します。

泉川公一 教授:

「例えば水を少しご自宅にストックしていくことを今から習慣づけておいたりとか、アルコールだとか、消毒薬をストックしておくっていうのは、やっぱり意識しないとできないことだと思うんですね。有事の際には役に立つ可能性は高いかなというふうに思います」