その断層について山梨県では糸魚川静岡構造線断層帯や曽根丘陵断層帯などが確認されるなか、能登半島地震に連動した県内での地震のおそれは…

輿水達司客員教授:

「今回の地震の能登半島の活断層の分布の方向であるとか、そういうものと糸魚川静岡構造線の断層の方向や成り立ちを考えると直接関係があるように考えるのは少し無理があるので心配はしなくていいと思う。

ただし、直下型地震は非常にゆっくりした(長い)周期で起きるわけですから、ある意味ではわからない、いつくるかわかんないという準備が必要だと思っています。山梨の活断層についても」

去年1月、政府の研究推進本部が公表した地震発生危険度では、糸魚川ー静岡構造線断層帯は30年以内の発生確率が3%以上で最も高いSランク、曽根丘陵断層帯は0.1から3%未満で「やや高い」とされるAランクに位置づけられています。

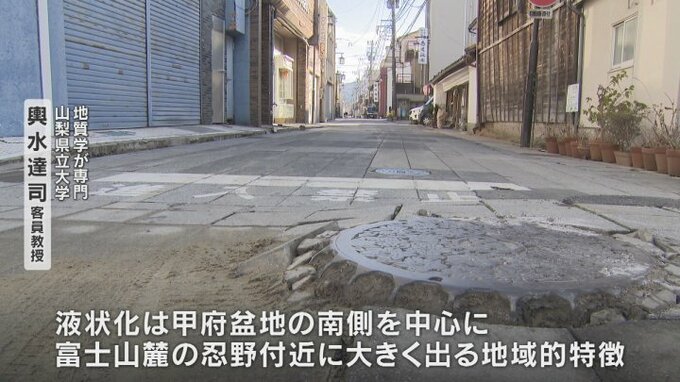

いつ来るかわからない巨大地震ですが、輿水教授は県内では液状化と斜面崩壊に特に注意が必要と指摘します

輿水達司客員教授:

「液状化は甲府盆地の南側を中心に富士山麓の忍野付近にある程度大きく出るという地域的特徴がある。もう一つ山梨県は液状化以上に斜面の崩壊が非常に多く影響が出る地域性だと思います。標高差の大きい斜面を多く持っている山梨県ですから地震災害では斜面崩壊に一番注意しなければいけない」

「そういう事を自分の住んでいるところでどういう風に対処するかは、地域や家族で、いざという時にどう避難するとか考える機会にしてほしい」

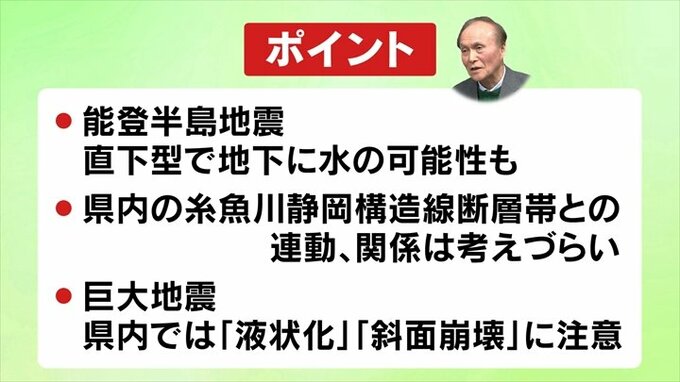

ポイントをまとめました。

今回の能登半島地震は直下型で、地下に水があることで群発地震を引き起こし被害に拍車をかけている可能性があると指摘しています。

その上で、山梨県内にある断層帯などとの連動や関係の可能性は考えづらいとしています。

ただ、県内の活断層もいつ巨大地震を引き起こすかわかりませんので、県内では「液状化」や「斜面崩壊」に特に警戒が必要です。

能登半島地震のように複数回の地震があると地盤がみゆるみ、斜面が崩壊するリスクが高まります。

また、能登半島地震で課題となっている「孤立」は県内でも地域への道路が土砂で寸断されて、起きる可能性があります。

住んでいる地域にその恐れがるか、孤立した場合の備蓄は足りているか、今一度、確認をお願いします。