元日に発生した能登半島地震を受けて、防災シリーズ「あすへの備え」をお伝えします。

1回目は甚大な被害を起こした能登半島地震の特徴と山梨でも起こりうる恐れです。

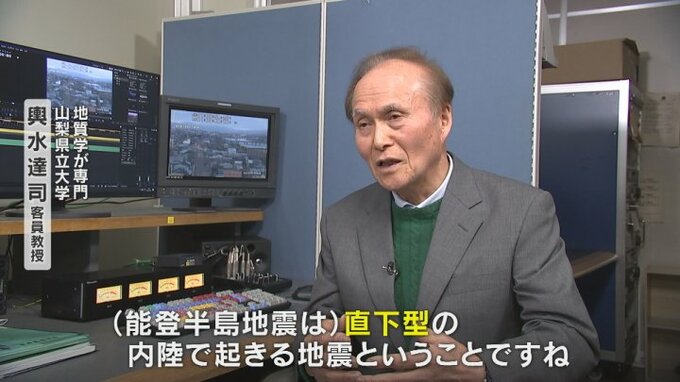

山梨県立大学 輿水達司客員教授:

「(能登半島地震は)直下型の内陸で起きる地震ということですね」

地質学が専門の山梨県立大学 輿水達司客員教授です。

今回の地震は陸のプレートの圧迫により、ひずみが生じる直下型の地震にあてはまると話します。

輿水達司客員教授:

「直下型地震は浅い所で起きるということで、影響が同じマグニチュードでも(海溝型より)浅い事によって大きい影響が出る。被害も大きく出る」

一方で、能登半島地震は元々ユーラシア大陸からはがれた日本列島に、その後太平洋側からのプレートの圧力でひずみが生じ、その地下に水が入り込んだ可能性がある点も指摘しています。

輿水達司客員教授:

「地下に水が関係していて、それが場合によっては群発地震のような性格をもたらすといわれているんですが、水が地下にあると断層を動きやすくしている。断層の活動に大きく影響が出るからそれが周辺の断層にもまた連動するってことが今回の現象だと思います」