地震発生から9日目。避難生活の長期化で懸念されているのが体調の悪化やストレスなどによる「災害関連死」です。熊本地震の際には家屋の倒壊などで亡くなる「直接死」の数の4倍超にのぼった災害関連死を防いでいくために、石川県は「2次避難所」の受け入れを開始しました。

課題は災害関連死の防止…東京都や奈良市でも被災者の受け入れへ

小川彩佳キャスター:

地震発生から9日目を迎えましたけれども、鹿島さん。今どんなことを懸念していらっしゃいますか。

プチ鹿島さん:

皆さん当然気になるんですけども、やはり日にちが経つと、孤立とか高齢者の方とか、弱者の方々のケアですよね。

たとえば8日の報道では、亡くなった方の多くが圧死で、倒れた家屋の下敷きになってという原因があったといいますが、これも耐震化の遅れだったりします。でも耐震化の修理にはお金もかかるからできないという方もいるらしいですし、もしくは、順番待ちで待っているときにこういう災難に遭ったという方もいるらしいです。

そうなると、やはり公の力ですよね。公助というのが、今まで以上に日本全国で求められると思います。そこをすごく考えています。

喜入友浩キャスター:

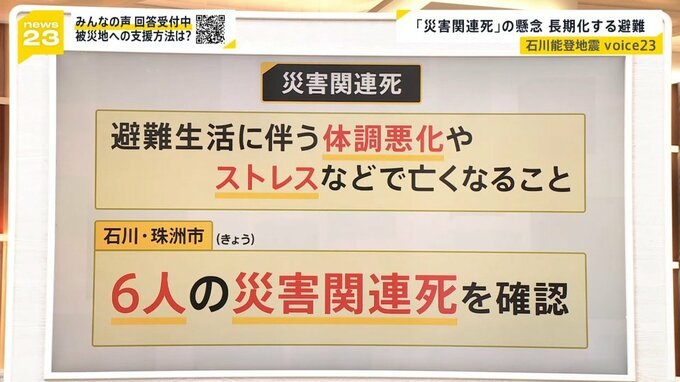

そして今後懸念されるのが、避難生活に伴う体調変化やストレスなどで亡くなる、災害関連死です。9日、初めて珠洲市で6名の災害関連死が確認されました。

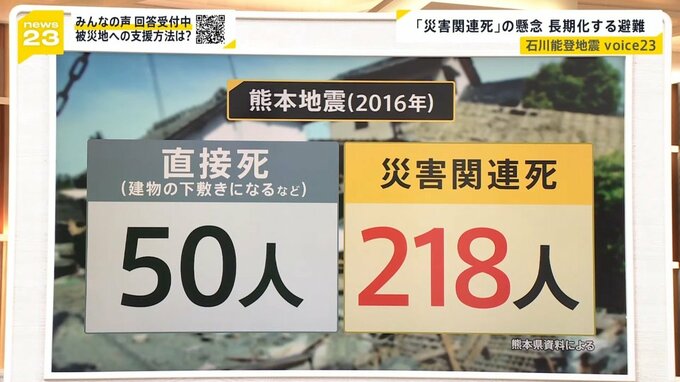

この災害関連死は、2016年の熊本地震では218人にのぼり、建物の下敷きになるなどして亡くなった直接死50人の4倍を超えています(熊本県資料による)。

こうした災害関連死を防ぐため、石川県は9日から2次避難所、つまり生活環境がより整った施設への受け入れを始めました。最大3000人が受け入れ可能ということで、大きな被害を免れた13の市や町の旅館やホテル、公的施設などを活用するということです。

こちらの資料は、熊本地震の際の2次避難所として使われた施設の一つです。

小川キャスター:

一つ一つ、戸建ての家みたいになっているわけですね。ソファーもあって、お風呂、トイレもついていますね。ベッドも。こうした場所ですとプライバシーも守られますし、安心はできますよね。

喜入キャスター:

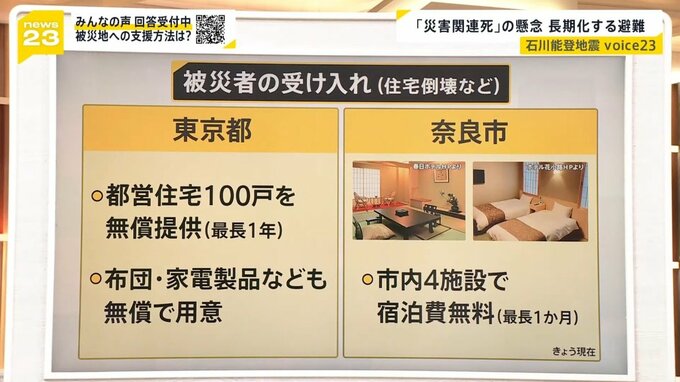

こうした被災者の受け入れは、石川県以外でも広がっています。

東京都は都営住宅100戸を無償で提供すると発表しています(最長1年)。また、奈良市も市内の一部の宿泊施設で受け入れるとしています(最長1か月)。