能登半島地震の被害拡大の背景と、南海トラフ地震で甚大な被害が想定されている高知での対策のポイントについて、地盤工学の専門家に聞きました。

今回の地震について、地盤工学が専門で地震や防災に詳しい高知大学の原忠(はら・ただし)教授は…

(高知大学 原忠 教授)

「過去の地震に比べて、断層が破壊した範囲が広い。それだけ揺れている時間も長くなるし、被害が拡大する傾向にある。もう1つは『地震動が非常に特徴的であった』。『周期』と言うが、建物が崩壊したり、地盤の災害が起きたりしやすいような揺れがある。建物が『共振』して壊れやすくなるが、そういった揺れが生じた。非耐震住宅、特に木造の集落、そういうものに被害が出た」

新年早々発生した今回の地震では、多くの住宅が倒壊しました。

(高知大学 原忠 教授)

「木造の、おそらく2階建ての住宅だと思うが、1階部分が圧壊している。おそらく揺れた直後に圧壊が生じている。よく見ると『耐震壁』という壁があまり入ってない構造で、古い住宅であるということと、屋根が瓦である。雪国ではよくこういう家を作るが、屋根が重く、かつ、壁が揺れに対して(建物を)もたせるような構造でない。1回大きな揺れがあり、しかもその揺れが、今回は『建物を壊していく』特徴を持つ揺れだった。そうすると、この建物そのものが『共振』して、地震とともに揺れてしまうようなことが起こるので、仮にこのような家にお住まいの方は、もう地震が起こってから外へ出る余裕すらない」

そして、真冬の夕食前に起きた地震で被害を大きくしたのが「火災」でした。

(高知大学 原忠 教授)

「『地震火災』と言いますが、それが非常に顕著であった。これは1995年の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)以来ではないかと。これだけの規模で火災が起こったのは。ある1軒・2軒のお宅が、何か調理をするとか、そういう火を使うような作業をされていた。そういうところで家屋の倒壊が起きますと、そこをきっかけとして火災が延焼していく。日本の住宅は、限られた平野の中に家をたくさん作っているので、そういうところに家屋が倒れてくると、隣の住宅に接するような状態になる。そうすると、そこが火の元になっていき、そこをきっかけに、接近したところにどんどん火が移っていく」

さらに今回は津波が発生し海沿いや川の河口付近で被害が出ました。

(高知大学 原忠 教授)

「(海沿いで)居住地に近いところは『防潮堤』といって、ある程度の高さの波を止める=高潮を止める、そういう施設がある。ただ、ここ(河口)の部分は開いているので、津波が来襲したらこちらから侵入してくる」

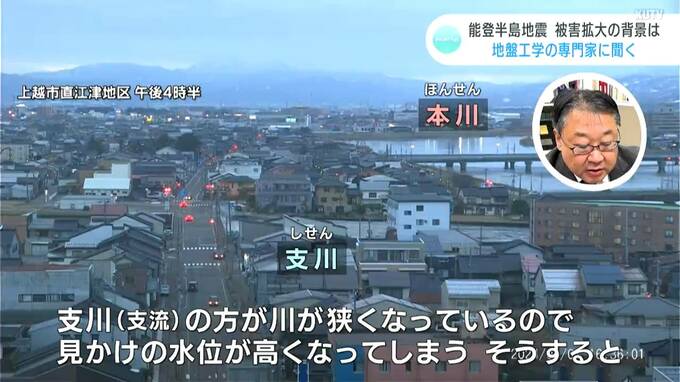

「ちょうどこの橋を境に、ここに支川(支流)があって本川(本流)がある。本川(本流)の部分は川幅が非常に広い。それに対して、支川(支流)の部分は川幅が狭い。支川(支流)の方が川が狭くなっているので、見かけの水位が高くなってしまう」

「そうするとこの部分で『越流』が生じているが、(水が流れる)“空間”が少なくなるので、その分、津波がここの橋のところに当たって、これが越流していく。川の近くで、河口部に近く、標高が低いところに住む方は、そういったところに大きなリスクがある」

高知からは遠い日本海側で発生した地震や津波ですが、原教授は「今回の地震を教訓に私たち高知県民がいまだからこそ取り組むべきことがある」と強調します。

(高知大学 原忠 教授)

「『津波対策』というのは、かなり、県民全体が尽力されて進みつつある。だけど『建物の倒壊』や、『避難所に行き着くまでの道路の様態』、『建物の倒壊をきっかけにした火災』ということに対して、なお一層、これを教訓に備えを進めるべきであるし、『建物の耐震化は1丁目1番地である』ということが、やっぱりこういうのを見るとよくわかる。津波対策がある程度進んだ“今”だからこそ、『建物の耐震化』は、より一層、しかも迅速に進めていかないとまずいんじゃないかなと思う」