砂漠の緑地化…ヒントは妹の紙おむつ

小さいころから、どんなことにも疑問を持ち、知識を深めてきた。保育園時代にはアインシュタインが唱えた相対性理論の絵本に魅せられ、科学に興味を持ち始める。

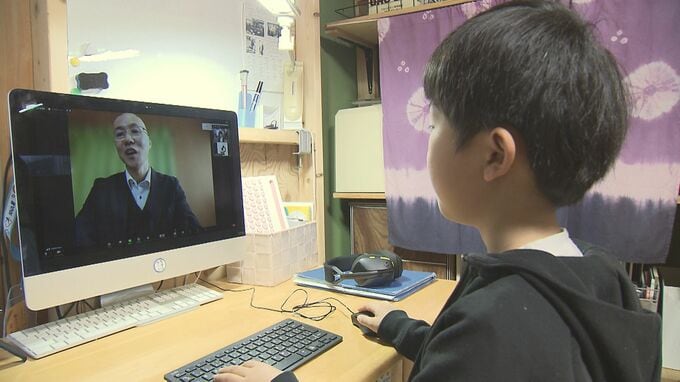

そして小学1年生の時、子どもを対象にした科学の教室「うちらぼ」(別府市、代表:加世田国与士さん)の存在を知り、すぐに飛び込んだ。「うちらぼ」では小学生を中心に自由研究スタイルの講座が展開されていて、まろくんは週1回オンラインで講座を受けている。

加世田代表の講座の進め方は特徴的だ。子どもが興味のあるテーマを引き出し、「確かめてみよう!」と実験を促し、決して答えを言わない。まろくんの場合は、机の引き出しや周辺に重曹やクエン酸、試験管などが整然と置かれていて、自ら導き出した考察を堂々と伝えている。

加世田代表:

「もともと彼は知識と想像力が高く、日々の生活の中で頭を整理してまとめることを繰り返してきた」

まろくんが受けているオンライン講座では、その日の最後に学びを振り返りまとめる。つまり、まろくんは学習の内容をまとめることを日常的にやっていて、その積み重ねをブラッシュアップしたものがコンテストで受賞したリポートにつながった。

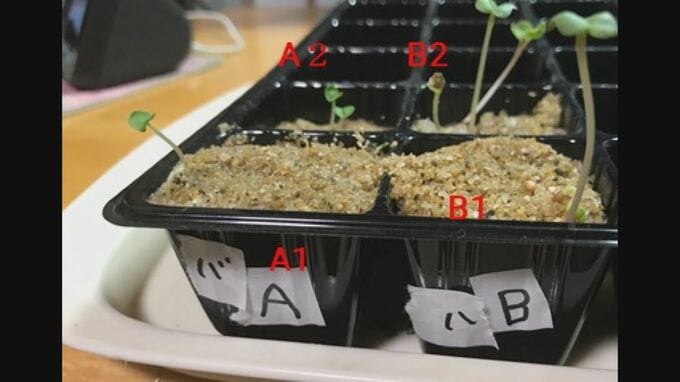

まろくんの実験は身近なものを使うのが特徴。砂漠の緑地化プロジェクトでは時々降る雨水を貯める方法が有効と考え、妹が使っている紙おむつの吸水性に着目する。おむつに含まれる高分子樹脂は大量の水分を保持することができ、おむつ1個で平均約4キロの水を保持することを確認。試行錯誤を重ね、高分子樹脂と砂を混ぜた上で、はつか大根とバジルを発芽させ、成長させることに成功した。

さらに樹脂が一度乾燥しても再度水を吸収することも確かめ、枯れる前に収穫するか、水を加えることで緑地化成功のモデルを構築する。『いっそのこと汚れたおむつごと活用できないか?栄養が豊富だし、ごみも減る』との提言をレポートに盛り込んだ。