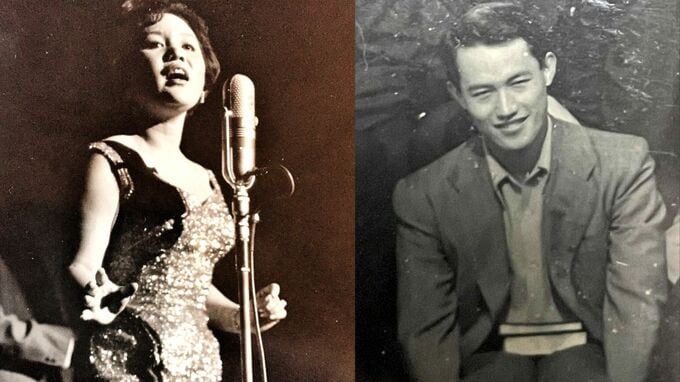

沖縄がアメリカの統治下にあった時代、米軍基地の中で10年にわたってステージに立ち続けて、アメリカ軍人に向けて歌声を届けてきた、ジャズシンガー齋藤悌子さん。

一方でその兄、牧師の平良修さんは、本土復帰前の沖縄で「沖縄の帝王」と呼ばれたアメリカの高等弁務官の就任式で、挑戦状を叩きつけるような行動に出て世間を騒然とさせた。

ともに沖縄戦を生き延びるも、互いの道を歩んだことで交わらなかった2人の人生。そこには基地によって引き裂かれた兄妹がたどった、2つの沖縄があった。

(前編/後編のうち前編)

太平洋戦争の戦火が幼い兄妹に迫る

平良兄妹は宮古島出身。修さんは、満州事変の起きた1931年に、悌子さんは1935年に生まれた。那覇出身の父は薬品会社を経営する商売人で、厳しい人だったと悌子さんは話す。

子どもの頃の記憶で鮮明に覚えているのは、兄がいたずらで近所の子どもの酢昆布を奪って食べたときのこと。激怒した父は「そんなに食べたいならこれを食べろ」と、出汁用の硬い昆布を兄の口に突っ込んだ。

土間で昆布をくわえた兄が正座をしながらしくしく泣いているのを見て、つられて悌子さんも泣いた。

修さんは、自身を『軍国少年の優等生』と振り返る。小学4年生のとき、日本の艦隊による真珠湾攻撃の報せを聞くと、躍り上がって喜んだ。

1944年、太平洋戦争が次第に激しさを増し、沖縄が戦場になる危険性が高まってきた。修さんが旧制中学1年の途中で、妹と母の3人で、日本の統治下にあった台湾に疎開。台中に暮らす母の親戚のもとに身を寄せた。

修さんは「前途有為な少年たちを安全地で育成するための手段」という説明に心地よく納得したという。

そして、修さんが中学2年生の夏に敗戦。学校では、それまで抑圧されてきた台湾出身の生徒が、日本人のクラスメイトに報復の制裁を加え始めた。

平良修さん

「教室の腰掛を振り回して、それでぶん殴るわけですよ。でも、やられる側も文句も言えない。敗戦国だから抵抗できなかった」

しかし修さんは、『琉球人』であることを理由に暴力の対象から外された。この体験が、修さんの日本人としてのアイデンティティを崩すとともに『沖縄へのこだわり』を生むきっかけとなった。