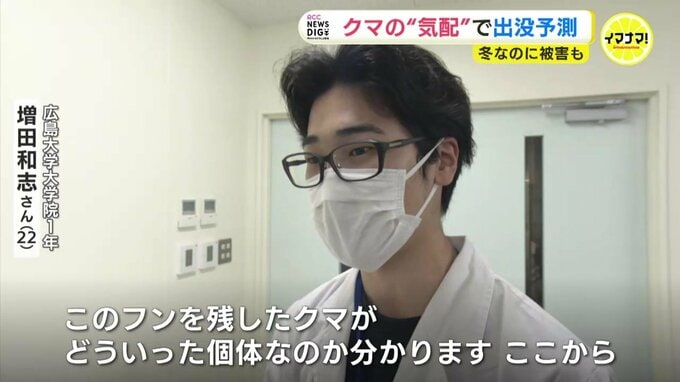

クマのDNAの量でどこにいるかを調べるのと並行して、クマを1頭ずつ識別することにも取り組んでいます。使うのは、フンです。

広島大学大学院1年 増田和志さん(22)

「個体の遺伝子型が載ってるので、このフンを残したクマがどういった個体なのかということが分かります、ここから。例えば安佐北区でとれたフンと、安佐南区でとれたフンが同じ個体のものであった、そういったときには、その個体の生息域、行動域っていうところまで明らかになります」

クマの出没予測システムには課題もあります。DNAはクマそのものだけではなく乾燥したフンや唾液などからも出てくるからです。

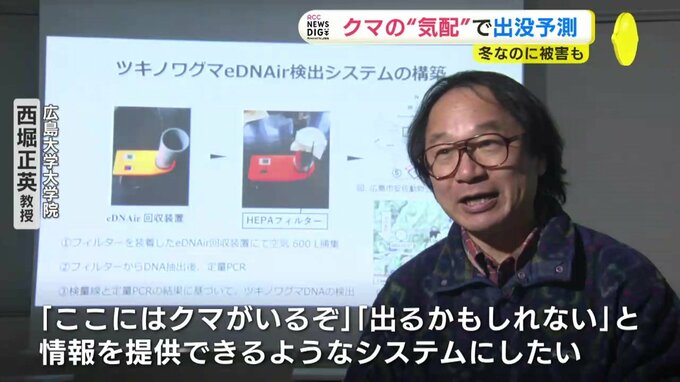

西堀教授

「つまり残していったものがあるから、それが原因となってツキノワグマがいたぞというふうに誤った評価になってしまいますね。ですから、それを何とか解決したい」

DNAよりも空気中に残る時間が短いRNA=リボ核酸を使って、クマがいた場所や時間をさらに絞り込みたいといいます。

西堀教授

「最終的には、やはりこのクマが出る前に、ここにはクマがいるぞ、あるいは、クマが出るかもしれないという情報を最終的には提供できるようなシステムにしたいなというふうに思ってます」