「180度ひっくり返った」「エンジンから火が出た」

国内で初めて、死者を出したオスプレイの墜落事故は、漁民など多くの目撃者がいるなかで起きた。

乗っていた8人のうち6人が死亡、12月6日までに残る2人の生存者は見つかっておらず、米国国防総省がこの2人についても死亡を認定した。在日米軍は、東京・横田基地に配備されている同型機、CV―22の運用を停止している。

一方、沖縄・普天間基地。配備されている海兵隊使用のオスプレイMV―22は事故当日の夜以降も飛行を継続している。

事故翌日の参議院外交防衛委員会。緊張したやり取りが続いた。

佐藤正久参議院議員(自民)

「大臣の方から、しっかり高いレベルでの安全が確認されるまで飛行は止めるということを担保すべきだと思いますが、大臣いかがですか」

木原防衛大臣

「防衛省としてはまず、人命の救出に全力を尽くすとともに米軍に対して事故の状況に関する事実関係の確認を求めておりまして、また、国内に配備されたオスプレイについて、捜索救難活動を除き飛行に係る安全が確認されてから、飛行を行うよう要請をしたところであります」

この答弁を受け、全国のメディアは「政府が米軍オスプレイの飛行停止を要請した」と次々に報じた。

しかし米国の受け止めは違った。

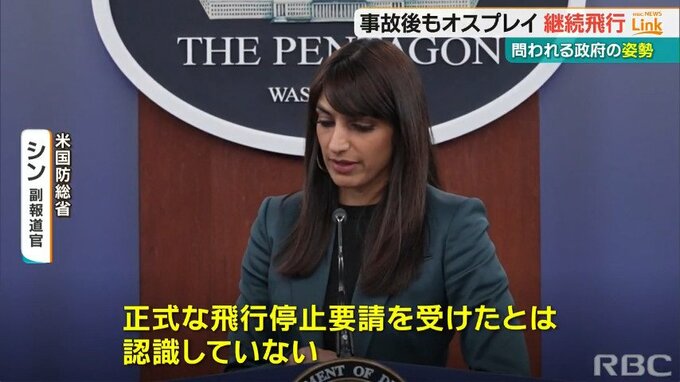

アメリカ国防総省・シン副報道官(現地時間11月30日)

「正式な飛行停止要請を受けたとは認識していない。現在オスプレイは日本で運用を続けている」

「飛行停止」を要請したかどうか。重要な意思疎通をめぐる事実が定まらない異例の事態に、木原大臣は追加の説明を求められた。

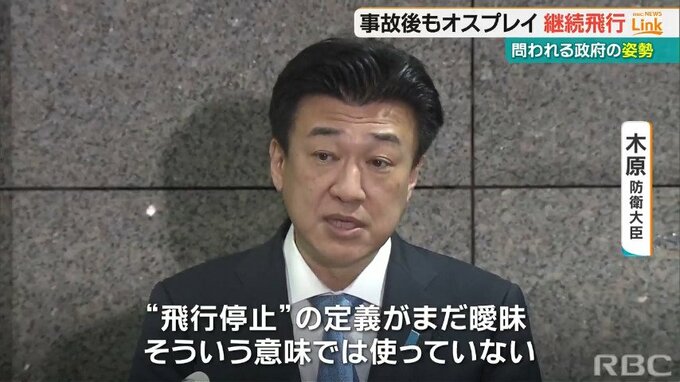

木原防衛大臣(11月30日夜)

Q飛行停止を求めたと理解してよろしいか?

「飛行停止の定義というのがまだ曖昧なので、そういう意味では使っておりませんが、私は使っておりませんが、あくまでも飛行に係る安全が確認されてから飛行を行うよう要請をした」

木原大臣は、言葉の定義が曖昧だとはぐらかしながら、明確に「飛行停止」を求めたわけではないと釈明した。

翌12月1日、普天間基地では海軍仕様のCMV―22オスプレイまで現れ、合計4機で10回の離着陸が確認された。

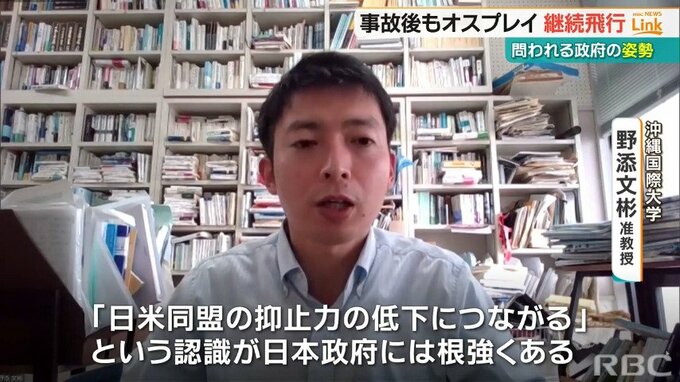

なぜ政府は明確に「飛行停止」を求めないのか。日米安保などに詳しい沖縄国際大学の野添文彬(のぞえふみあき)准教授はこう分析する。

―背景1“同盟の抑止力”低下の懸念―

野添文彬 准教授

「日本政府は、米軍に日本の防衛を依存しているという認識が強くあるからだと思います。日米安保条約のもとで、日本が米軍に基地を提供し、それによってアメリカは日本を防衛するという関係になっているなかで、近年の中国の軍事力増強や積極的な海洋進出のなかでは、ますます日米同盟の重要性が高まっている。しかも米軍の訓練というのが『抑止力の向上にも繋がっている』というのが日本政府の認識なので、米軍、特にオスプレイの飛行停止は『日米同盟の抑止力の低下に繋がりかねない』と」

「あるいは、米側の機嫌を損ねてしまっては『アメリカが日本を助けてくれない』とか、『日本から米軍が撤退してしまうかもしれない』という、そういう強い懸念を持っているっていうことが考えられると思う」

―背景2離島におけるオスプレイの重要性―

「近年、米軍が非常に重視しているのは、第1列島線の島々、あるいは第1列島線上の国々を守るということで、様々な離島をうまく活用しながら、中国に対抗しようとしています。こういうなかで米軍のEABOなどの戦略もある。(※1)そのなかでオスプレイは『航続距離が長く、かつ垂直離発着ができる』という意味で離島での作戦に非常に重要だという認識があります。(※1EABO=敵の攻撃射程内の離島などに小規模な部隊を分散させる米海兵隊の戦略構想)」

「今回墜落したCV―22オスプレイは、屋久島あたりで定期的に訓練しているということですが、こうしたこと第1列島線の島々の地形を確認したり、いかにうまく上陸し、物資や人員を補給するかや、あるいは離島にうまく米軍として展開していくか、そういう訓練をやっていたと思われるわけです。厳しい環境のもとで低空飛行をしたり、非常にきつい訓練をやりながら米軍の能力を高めていくこと軍の抑止力にとって大事だというのが米軍と日本側の認識であり、そのなかでオスプレイは非常に離島防衛にとって重要なものだと考えられているわけです」

―背景3陸自オスプレイ配備への影響―

「日本政府も、現在佐賀空港に自衛隊のオスプレイを配備する計画を進めている段階で、今オスプレイに何か問題があるということが発覚したり、今回の事故を通して『オスプレイの運用を停止する』ということがあると、日米が共に進めようとしている離島防衛の根幹に大きな影響を与えるという認識なんだと思います」

そのうえで野添准教授は、今後の自衛隊のオスプレイの運用を考えるうえで、日本は今回の事故の調査にしっかり加わる必要があると指摘した。

―国民の不安無視は反発を高めるだけ―

「国民の不安をしっかりと受け止めて、米側に真摯にオスプレイの『飛行停止』を求めるべきだと思います。今年の8月にはオーストラリアでオスプレイの事故があって、その前にもノルウェーで起こった。(※いずれも墜落・死亡事故)事故が多発しているなかで、長期的に『オスプレイの構造に何か問題があるのか』しっかりした調査をするべきではないかという意見が出ている」

「自衛隊もこのあとオスプレイを佐賀空港で運用しようとしているわけなので、住民の不安を無視したままオスプレイの運用を続けるということは、住民や国民の反発を高めるばかりだと思います。これからの自衛隊のオスプレイの運用を考える意味でも事故の究明・調査にしっかりと加わり、その情報を確認してオスプレイの運用について検討する必要があると思います」

―しかし…今後立ちはだかる「日米地位協定」―

「日本政府としては『アメリカに守ってもらっている立場』、あるいは『日米同盟が極めて重要だ』という認識で、日米地位協定に少しでも触れようとすると『米側の抑止力を損ねてしまう』という不安が強いのだと思います。ただ、逆に言えば住民の支持なく米軍の運用はできないですし、日米同盟はあり得ないわけです。やはり住民の不安・不満というものを直視した対応をしっかりするべきだと思います。そうした観点から、日米地位協定の問題に取り組んでいく必要があると思います」

「日本政府としては『アメリカに守ってもらっている立場』、あるいは『日米同盟が極めて重要だ』という認識で、日米地位協定に少しでも触れようとすると『米側の抑止力を損ねてしまう』という不安が強いのだと思います。ただ、逆に言えば住民の支持なく米軍の運用はできないですし、日米同盟はあり得ないわけです。やはり住民の不安・不満というものを直視した対応をしっかりするべきだと思います。そうした観点から、日米地位協定の問題に取り組んでいく必要があると思います」