長崎県の佐世保港は、戦前は『旧海軍の鎮守府』が置かれた軍港として、戦後は『海上自衛隊』や『米海軍の基地』があることが知られていますが、かつては『南氷洋捕鯨船団の仕立て港』でもありました。

ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。

NBCライブラリーに残る商業捕鯨が盛んだった昭和30年代の貴重な映像の一コマです。

南氷洋捕鯨とは “南極海で行われる捕鯨”のことで、餌となるオキアミが豊富な海域のため、かつては各国が盛んに商業捕鯨を行っていました。

(2023年現在 “商業捕鯨”は禁止されており、日本は “調査捕鯨”のみを行っています)

戦後、深刻な食糧難に陥っていた日本では、栄養価の高い鯨肉は貴重な食糧だったのです。

1964(昭和39)年11月、佐世保港の恵比須湾で旧大洋漁業・捕鯨船団の母船「第二日新丸」2万7,000トンの出港式が盛大に行なわれました。

日新丸は、戦前から「日本の捕鯨の象徴」とも呼ばれた捕鯨母船に付けられる船名で、「第二日新丸」は2代目です。

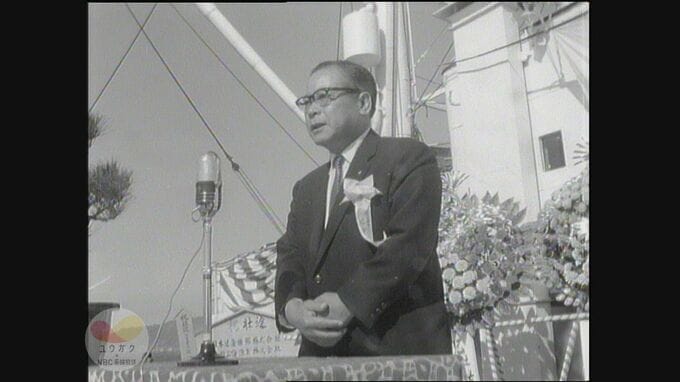

船上では当時の辻一三 佐世保市長が激励の言葉をおくり、乗組員の家族がしばらくの別れを惜しみました。

「第二日新丸」は当時国内最大の捕鯨母船で、作業員ら380人が乗り組んでいました。

この映像のあと 日新丸は佐世保を出港。大型の冷凍冷蔵船や キャッチャーボートなどと捕鯨船団を組み、日本から遥か遠い“南氷洋”の漁場で、“マッコウクジラ”や“シロナガスクジラ”をとりました。

捕鯨船は時おり、南氷洋のペンギンを持ち帰ることがあり、旧長崎水族館で28年間にわたって飼育された皇帝ペンギンの「フジ」は、第二日新丸によって日本に運ばれた個体だったそうです。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より