7割弱の企業が2%以上値上げも価格転嫁に企業格差

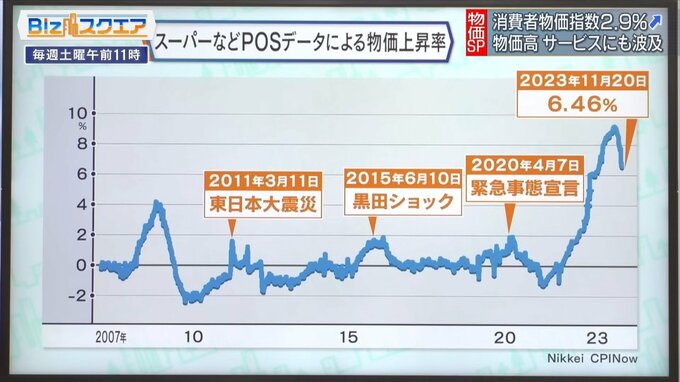

足元の物価を詳しく見るとどうなのか。スーパーなどのPOSデータによる物価上昇率の推移を見ると、2023年8月に9%を超えた後は低下しており、11月20日時点では、6.46%まで下がっている。

――スーパーの店頭の物価は6%~9%上がっているということか。

東京大学大学院教授 渡辺努氏:

これはスーパーやコンビニのPOSデータで作っているので、基本的には食料品や日用雑貨で、サービスなどは含まれていないわけです。対象が違うので直接CPI (消費者物価指数)と比較できないのですが、これで見ても20年の春先ぐらいからグーッと上がってきて、私達は実は10%を超すのではないかと思っていたのですが、さすがに9%ぐらいでこの夏のタイミングで頭打ちになって、今はむしろ少しずつ前年比で伸び率が下がっていっているという局面です。輸入物価の上昇が一応一巡して、それを転嫁するものも食料品についてはやれる企業は一応やり尽くしたというふうになってきているので、そのために少し下がるという傾向が出てきていると思います。

――2%以上価格を上げた企業の割合というデータも取れるのですか。

東京大学大学院教授 渡辺努氏:

私達はPOSデータを見ています。商品にはバーコードがついていて、この商品はどの企業が作ったかといった情報が入っているのです。(同一企業の)いろいろなものを全部ごそっと集めてきて、その企業の物価を作ることができるわけです。そうすると約5000社がそれでできるのですが、そのうちどのぐらいの企業が日銀のターゲットの2%を超えているかというのを計算しました。過去を見ると、2割に全然及ばないぐらいしか2%を超えている企業はなく、低調だったわけです。2020年に少し上がってきて、これはパンデミックの最初期の頃で、緊急事態宣言で物価が少し上がったのですが、それによって2%超えの企業も一瞬増えましたが、また下がりました。

――2022年の後半からみんな一斉に上げて、67%の企業が2%以上価格を上げた。

東京大学大学院教授 渡辺努氏:

7割弱の企業がそこまで上げたということです。なので、特定の企業が頑張っていっぱい上げたという話ではなくて、かなりすそ野が広く上がっていると。皆さん既に実感されていると思うのですが、そういうことが起きているわけです。

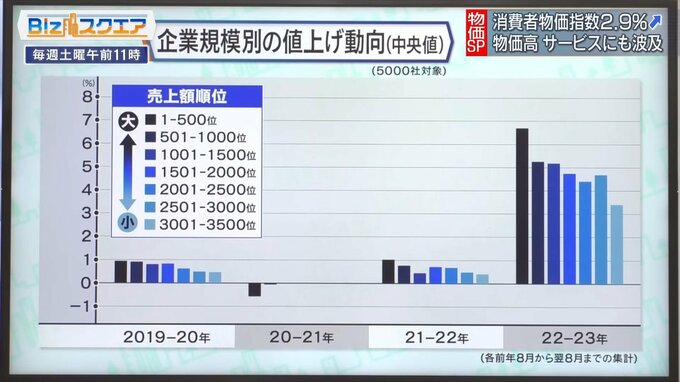

企業規模別に見てみると、売上順位の上位500社は7%近くの値上げをしたが、規模が小さくなるに従って値上げ率が下がっている。

東京大学大学院教授 渡辺努氏:

規模別に見たときのインフレ率は、同じくPOSデータから計算できるわけですが、やはり大きな企業はたくさん上げていると。だけど、規模が小さくなるに従って上げ幅が落ちていっているというのが見えます。おそらく大企業はプライシングパワーというのですか、価格を上げてもお客さんは逃げないだろうと。ブランド力もしっかりしているので、上げたいだけ上げると言ったら怒られてしまうかもしれませんが、それにかなり近いようなことをやったのではないかと。一方で、それよりも少し小ぶりの企業は、そこまでのプライシングパワーがないので、お客さんの顔色を見ながらちょっとずつ上げるということをやらざるを得ないので、少し転嫁が弱いということが起きているのではないかと。

――価格に転嫁をして好循環を作っていくというが、転嫁できる力は業種、あるいは規模によってばらつきがまだあるというのが今の状況だということか。

東京大学大学院教授 渡辺努氏:

今後小さいところも転嫁し始める可能性もありますが、現状は規模間の格差が残っているということです。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月25日放送より)