10月の全国の消費者物価指数は1年前より2.9%上昇し、伸び率は4か月ぶりに拡大した。物価上昇はモノだけでなく、サービスにも広がってきている。

サービスで物価上昇加速。宿泊料42.6%↑要因は外国人旅行者と人手不足

総務省が11月24日に発表した10月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた指数が2022年の同月比で2.9%上昇した。23年1月から始まった政府による電気や都市ガスの補助が10月請求分から半額となったことなどが影響し、伸び率は前月より0.1ポイント上がって、4か月ぶりに拡大した。

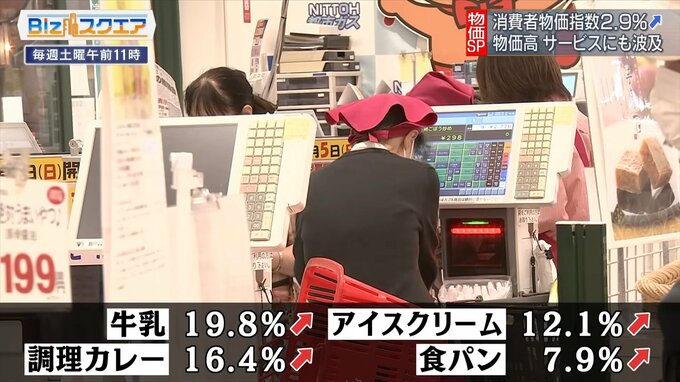

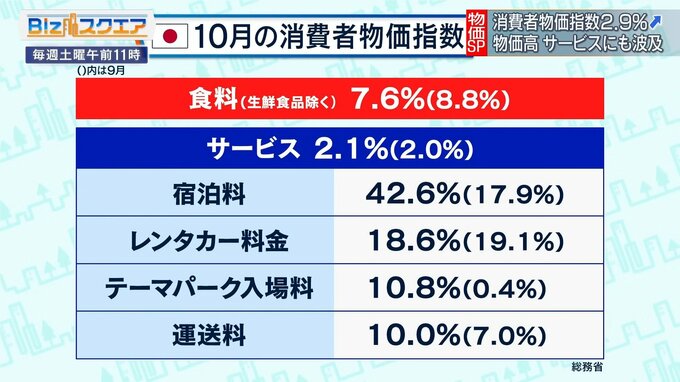

依然として食品の値上がりが顕著で、生鮮食品を除く食料は7.6%の上昇。具体的には牛乳が19.8%、調理カレーが16.4%、アイスクリームが12.1%、食パンが7.9%上昇した。しかし、食品の値上がり幅は縮小し、値上げラッシュは一巡。その一方で上昇しているのが、宿泊費や運送料などのサービスだ。

2022年の同月比でサービスは2.1%と上昇幅を広げ、消費税増税の影響を除くと1993年以来、実に30年ぶりの伸び率だ。具体的には、レンタカー料金が18.6%、テーマパーク入場料は10.8%、運送料は10.0%など軒並み上昇。中でも宿泊料は42.6%と大幅な上昇だ。

背景にあるのは、政府の全国旅行支援で料金が押し下げられていた反動と、訪日外国人旅行者だ。外国人旅行者1人当たりの宿泊料金はコロナ前と比べ、平均して5割近く伸びており、消費額を押し上げているのだ。

国内旅行に関する調査研究を行う、じゃらんリサーチセンターの森戸香奈子氏は「宿泊代の高騰は、人手不足で需要に供給が追いついていないことが要因だ」と言う。

じゃらんリサーチセンター 森戸香奈子主席研究員:

人材不足の問題が非常に大きくて、回復してきた需要に追いつきたいけれども、人の取り合いのような状態になってしまい、本来であれば稼働率を8~9割ぐらいまで上げていきたいけれども、6~7割程度に抑えざるを得ないと。いずれのホテルの形であっても(宿泊費を)上げざるを得ないというのは続いているのではないかと思います。

日本経済は原油の高騰や円安を背景にしたこれまでの悪いインフレから脱却し、物価も賃金も上がる好循環が本格化するか、まさに分岐点を迎えている。

10月は生鮮食品を除く総合指数が2.9%で、また加速してしまった。

――10月の数字をどう評価するか。

東京大学大学院経済学柄研究科教授 渡辺努氏:

高止まっていると言ってもいいフェーズに今あると思います。10月も結局その延長だったと見ています。何が起きているかというと、22年の春ぐらいから、特に食料品とかが上がってきたわけで、輸入原材料とかエネルギーの上昇というのを価格に転嫁するということが起きてきて、モノ、特に食料品の値段が上がるというのがずっときたわけです。しかし、輸入原材料の値段の上昇はそんなに継続的にどんどん上がっているわけではありませんので、そういう転嫁を一応一巡しつつあると。特に食料品については一巡しつつあると言われていて、そういう意味でも(エネルギーを除く指数が)頭打ちになっているというのは価格転嫁が一巡してきていることの証だと思います。

一方で、モノではなくてサービスについては、やや加速の傾向が見えるわけです。一つには外国の旅行者があります。もう一つにはやはり人手不足というのがありますので、両面で今上がる要因が出てきているのだと思います。

ただ、本当に好循環に向いているのかと考えたときに、本当に起きていてほしいのは特にサービスなどが典型的にそうですが、賃金が上がっていって賃金の上昇を価格に転嫁する。それで価格上がるということが起きてほしいのですが、なかなかそこまではいっていないという状況です。