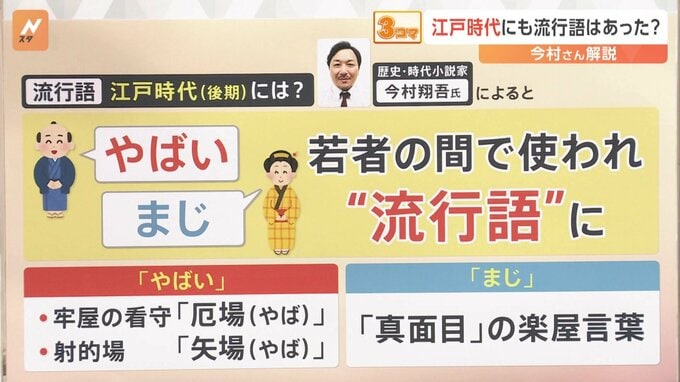

“江戸時代”から流行し続けている言葉も

高柳キャスター:

まだ流行ってはいない、これから流行るかわからない流行語ですけれども、江戸時代から現在まで流行り続けている言葉もあります。

歴史時代小説家の今村翔吾さんに伺いました。

「やばい」「まじ」が、江戸時代後期、若者たちの間で使われていて、流行語になっていたということです。

「やばい」の語源は、牢屋の看守のことを、「厄場(やば)」と言っていた。また、射的場のことを「矢場(やば)」と言っていた。

「まじ」の語源は、「真面目」の楽屋言葉だった。

歴史時代小説家 今村翔吾さん:

「びびる」とか、「きもい」とかも。「びびる」は、一説によると、平安時代からといわれる。擬音語を駆使するのが日本人の特徴で、鎧と鎧が擦れる、“びび”っていう音からとってるといわれている。

「きもい」は、“窮屈”っていう意味。いまの意味合いではなかった。少しずつ転訛していった。ただ、こういうのは、資料に残っていないんで、いつからとか、誰からがとか、明確に出せない。「東海道中膝栗毛」には使われているので、そういうところで確認していく。

日比麻音子キャスター:

時代を超えても、五感というかリズム感というのは、やっぱり流行る言葉につながっていくんですね。

歴史時代小説家 今村翔吾さん:

「やばい」とか「きもい」とか、超ロングヒットですよね。

井上貴博キャスター:

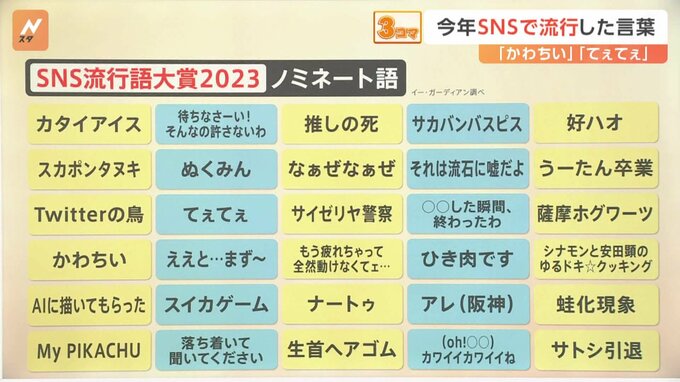

今回のノミネートは、いくつ残るのかな。中には、普通の文章みたいな言葉もあるじゃないですか。

高柳キャスター:

アニメだったり、漫画だったりからの引用が、SNSに投稿されて、そこから転じて話題になっているものも多くある。

大賞は、来週中に発表されるということです。